先日、県が発表した「教員採用試験の受験対象を59才まで延長する」という方針が教育現場に波紋を広げています、教員不足解消への対策ということなのですけど、耳に届くのは疑問や否定的な見解がほとんどです。

開催された秋の講座で、久しぶりに出会った先生たちからも「いっきゅう先生、どう思います?」という声がありました。

たのしい教育研究所は評論家集団ではなく実践のプロフェッショナル集団です。

現場で疲れている先生たちが元気になる、こども達が「先生、たのしい。先生が担任してくれてよかった」と感じてくれる、保護者のみなさんも笑顔になる、そういう教育が普通になっていく中で「教師を続けたい」という先生たちが増えていくのです。

こども達も「先生になりたい」と感じてくれる、そして保護者の皆さんも先生を応援してくれるでしょう。

それは理想の話だと思考停止する人が多いかもしれません、けれどそういう根本的な構造に向けて取り組んでいるのが〈たのしい教育研究所〉です。

今回の講座も満足度100%の高評価でした。

「これはゲームでたのしく」のコーナーで〈リングキャッチ〉をたのしんでいるところです。

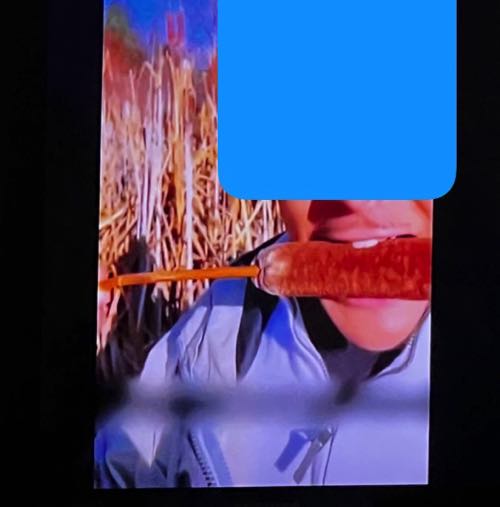

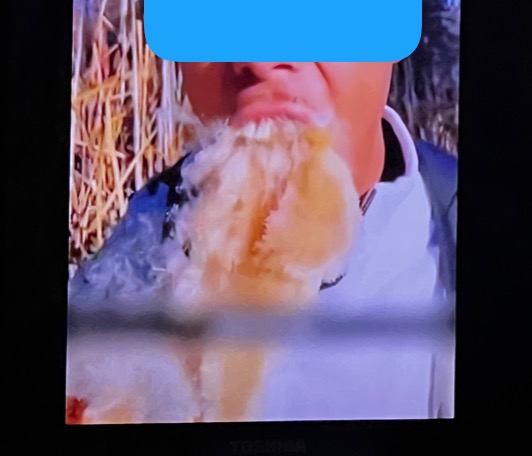

これは〈おいしい環境教育〉をテーマに「野草てんぷら」を味わってもらっているところです。

詳しくはいずれYouTubeで動画配信する予定です、ご期待ください。

もっと食べたいと、おかわりしにくる参加者がいっぱいです。

もっと食べたいと、おかわりしにくる参加者がいっぱいです。

他にも「たのし読み語り」を「絵本からひろがるものづくり」、「宇宙から地球をながめてみると」などたっぷりの内容でした。

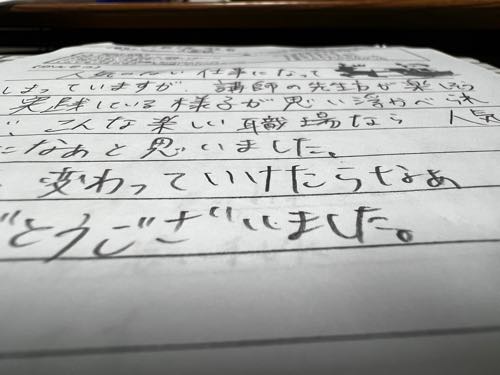

毎回、受講満足度は100%です、今回もその数字が更新されたのですけど、中にこういう評価感想が残されていました、少し書き抜きます。

教師は人気のない仕事になっていますが、今日の講師の先生たちがたのしそうに授業している様子に、こんな楽しい職場なら人気がでるのになぁと思いました。

〈たの研〉が目指しているのは、まさにそういう姿です。

応援よろしくお願いいたします。

① 1日1回の応援〈いいね〉クリックで「たの研」がもっと強くなる!

② たのしい教育をより深く学び、より強く応援するための〈たのしい教育メールマガジン〉を一年間購読してみませんか。カウンセリングや講座、文章ドクター等の割引、教材購入の割引等の特典もあります