年末押し迫る日、寒波も重なって震えながら実施することになるのかという心配もあったのですけど年末の講座納め〈沖縄横断トレイル〉をたのしく実施し、みんなでたのしみながら、沖縄のリアルな大きさを体感しました。

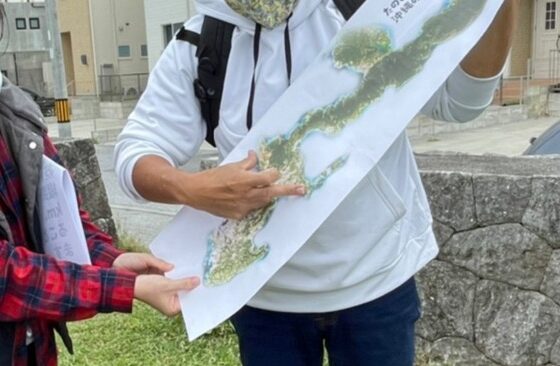

歩く前は健康チェックと、今日のプログラムについて予想を立てながらお話をします。

沖縄横断トレイルのプログラムについては、まとまった紹介をしたいので、内容については控えて、実施の様子や評価感想について紹介しましょう。

これは歩きはじめの様子です。

途中、ネイチャーゲームを折り込んでたのしみ。

こういう道も歩きます。

後半はこんな道に入ります。

最終の段階でもみんなとても元気で「まだまだいけますよ」という感じでした、予想通りです。

感想評価もたくさん書いてくれました。

「沖縄横断」と聞くと〈すごい〉、でも〈大変そう〉〈時間もかなりかかるよね〉と思いきや、まさか◯キロ、◯◯分でそれができるなんて・・・

それを思いついたことやたのしく実施する企画に感激です。

体験してみて、教育的価値がとても高いと思いました。

とはじまり、終わってからのパーティーがとてもたのしかったという感想など、びっしりと綴られていました。

体調が悪くて参加できなかった方、周りの方に不幸があり参加を見合わせた方などもいて、「とても参加したかったです」という言葉も届きました。

また機会をみて、今度は別なプログラムを加えながら横断トレイルを実施することも考えています。

歩道がしっかりしていない場所も通るので10名程度の募集になります。実施の場合はこのサイトでも告知します、参加したい方は今から頭にいれていてくださいね。

① 1日1回の応援〈いいね〉クリックで「たの研」がもっと強くなる!

② たのしい教育をより深く学び、より強く応援するための〈たのしい教育メールマガジン〉を一年間購読してみませんか。カウンセリングや講座、文章ドクター等の割引、教材購入の割引等の特典もあります