では、植物たちの種はどの程度なのか? 動物よりずっと多いのか、同じ程度か、どう予想しましたか。読者の皆さんからのお便りにあったのですけど、いろいろなサイトにいろいろな数が記載されている、ということもあります。なので〈たの研〉のサイトでは「より信頼度が高いと思われるもの」を探して紹介しています。注意しなくてはいけないのは「~~種はいると考えられる」という〈推定〉で記載された数字です。その数は予測する学者によってかなりの差が出てきますから、気をつけてください。

このシリーズ「小さな巨人たち」で採用した数字と異なる数字がいろいろなサイトに書かれていても、それが科学的な研究をおさえているものなら〈多い・少ない〉が逆転することはないでしょう。

※

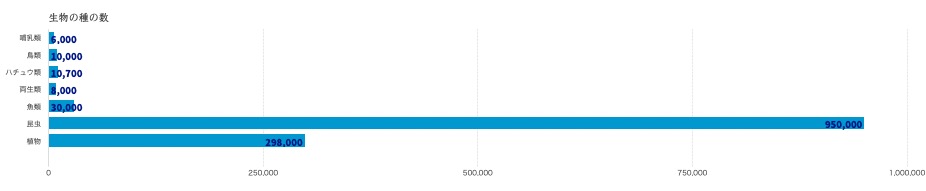

前回の問題《動物と植物はそれぞれどの種が多いのか》について見ていきましょう。 環境書のwebサイトには「維管束植物の数27万種」とあります。維管束植物というのは、私たちが普通にイメージする〈植物〉、光合成を行い、水や養分を運ぶシステムのある生物です。

日本科学協会の研究論文の中に「植物は名前がつけられているものだけで27万7千種」とありますから信頼しても良い数字でしょう。

どういつのグラフに表示してみましょう、一番下の棒が植物の数です。

動物と植物では、動物が多い。

そして「〈昆虫〉の種の数だけで植物の種の数を三倍以上上回っている」のです。

そろそろこのシリーズも終わることにしましょう。

この地球上の種の多様性について、つまり進化の多様性についてみれば、昆虫は圧倒的な強者です。

大きな環境の変化が起こった時も昆虫たちが生き残る可能性は、他の生物種よりずっと大きいといってよいのです。

私たち人間は?

私たち人間は哺乳類の一つの種〈ヒト族〉の仲間です。〈ヒト族〉にはもっと他の種もいました。〈ホモ・ネアンデルターレンシス(ネアンデルタール人)〉〈ホモ・エレクトゥス〉〈ホモ・ハビリス〉などです。サイモン・シンの著書を読むと、それらの他種を私たちホモ・サピエンスが滅ぼした結果だといいます。その真偽は別にして、私たち人間(ホモ・サピエンス)は、昆虫たちとは逆に種の数を減らしてきた種族です。

ネコ族には〈ヨーロッパヤマネコ (Felis silvestris)〉〈ホームネコ(イエネコ)(Felis catus)〉〈サンドキャット (Felis margarita)〉〈ブラックフットキャット (Felis nigripes)〉〈ヒョウネコ (Prionailurus bengalensis)〉〈ツシマヤマネコ (Prionailurus bengalensis iriomotensis)〉〈ヨーロッパリンクス (Lynx lynx)〉〈カナダリンクス (Lynx canadensis)〉〈スペインリンクス (Lynx pardinus)〉〈クーガー (Puma concolor)〉〈ジャガランディ (Puma yagouaroundi)〉〈マヌルネコ属 (Otocolobus)〉〈オセロット (Leopardus pardalis)〉〈マーゲイ (Leopardus wiedii)〉〈アンデスネコ (Leopardus jacobita)〉ほか40種くらいいるというのに、〈ヒト族〉は私たちホモ・サピエンス一種です。

ホモ・サピエンスという種の中でどういうことが行われているかというと「できるだけ多彩な人を育てよう」ではなく、教育の現場をみるとわかるように《似た様な行動様式・同一の学習内容etc.》、できるだけ同じ様な人たちを育てようとしています。

地球環境も社会環境も、人の行動も発達も一様ではありません。

時の流れとともに、いろいろな場面でいろいろな人たちが自分の能力を発揮していくことが大切なことは、これまでの歴史がいくつも証拠立ててくれています。

一つの種しかいなか私たちだからこそできるだけ多様な人たちが育っていくことが大切だとは思うのですけど、みなさんはどう思いますか。

小さな巨人

タイトルにある〈小さな巨人〉というのは種の多様性でみれば昆虫たちのことです。我が物顔で地球を激変させていく人間たちの行為のもとで、絶滅の危機にさらされている種もあるのでしょう、それでも全体としてはたくましく生き続けています。この地球という惑星は昆虫たちが進化を広げている星であるといってよいでしょう。

もう一つ、この地球の中ではヒト族のたった一種というホモ・サピエンスの未来を託すのは子どもたちです。

子どもたちはこれから多彩な方向に力を伸ばしていける可能性に満ちています。生まれたての赤ん坊は、英語を話す人として、中国語を話す人として、そして日本語を話す人として伸びていく可能性を持っています。

小さければ小さいほど、可能性が大きいということであるのです。

小さな巨人〈子どもたち〉が多彩な方面に伸びていく様に、大人たちが本気でチャレンジしていく必要があると思います。

〈小さな巨人〉は種としてみれば「昆虫たち」、ホモ・サピエンスの中でみれば〈子どもたち〉、いずれも多様性にみちた生命体です。

みなさんからのお便りをみながら、またいずれこのテーマでかかせていただきます、今回のシリーズはここで終わっておきましょう。

① 毎日1回の〈いいね〉クリックで「たの研」がもっと強くなる!⬅︎クリック

② たのしい教育を本格的に学ぶ〈たのしい教育メールマガジン-週刊/有料〉を購読しませんか! たのしい教育の実践方法から発想法、映画の章ほか充実した内容です。講座・教材等の割引もあります(紹介サイトが開きます)

③ 応援として〈SNSや口コミ〉でこのサイトを広げていただければ幸いです!

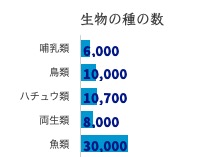

広い場所つまり生活する環境が陸上の二倍以上あるからか〈魚類〉の種の数は他の種より圧倒的に多いですね。

広い場所つまり生活する環境が陸上の二倍以上あるからか〈魚類〉の種の数は他の種より圧倒的に多いですね。