今回は最新のメルマガから紹介しましょう、社会派の本格ミステリー小説です。単にパズルを解くかのようなミステリーではなく、読みながら今の社会の問題とそれを突破するヒントを見つけることができると思います。

内容は〈おすすめ映画の章Plus〉の1/4くらいです。

小説仲間からの紹介『未明の砦』

最近小説仲間のAさん(県外在住)から「これおすすめです」と紹介されたのが『未明の砦』太田愛さんの2023年の作品です。

Aさんとは映画とミステリ・サスペンス小説好きという点で嗜好が一致しています、今回の作品は私が大好きな社会派ミステリでした。

一気に読了。

ラストはメルヘンチックでうまく進みすぎの点が気になったのですけど、おすすめです。

※

第26回大藪春彦賞を受賞しています。

出版社KADOKAWAの紹介には「書き過ぎだ」と思うほど内容がしっかり書き込まれています、引用しましょう。

その日、共謀罪による初めての容疑者が逮捕されようとしていた。動いたのは警視庁組織犯罪対策部。標的は、大手自動車メーカー〈ユシマ〉の若い非正規工員・矢上達也、脇隼人、秋山宏典、泉原順平。四人は完璧な監視下にあり、身柄確保は確実と思われた。ところが突如発生した火災の混乱に乗じて四人は逃亡する。誰かが彼らに警察の動きを伝えたのだ。

所轄の刑事・薮下は、この逮捕劇には裏があると読んで独自に捜査を開始。一方、散り散りに逃亡した四人は、ひとつの場所を目指していた。千葉県の笛ヶ浜にある〈夏の家〉だ。

そこで過ごした夏期休暇こそが、すべての発端だった。

自分の生きる社会はもちろん、自分の人生も自分で思うようにはできない。見知らぬ多くの人々の行為や思惑が作用し合って現実が動いていく。だからこそ、それぞれが最善を尽くすほかないのだ。共謀罪始動の真相を追う薮下。この国をもはや沈みゆく船と考え、超法規的な手段で一変させようと試みるキャリア官僚。心を病んだ小学生時代の友人を見舞っては、噛み合わない会話を続ける日夏康章。怒りと欲望、信頼と打算、野心と矜持。それぞれの思いが交錯する。逃亡のさなか、四人が決意した最後の実力行使の手段とは。最注目作家・太田愛が描く、瑞々しくも切実な希望と成長の社会派青春群像劇。

本の帯より近しい友人からの紹介の方がよい

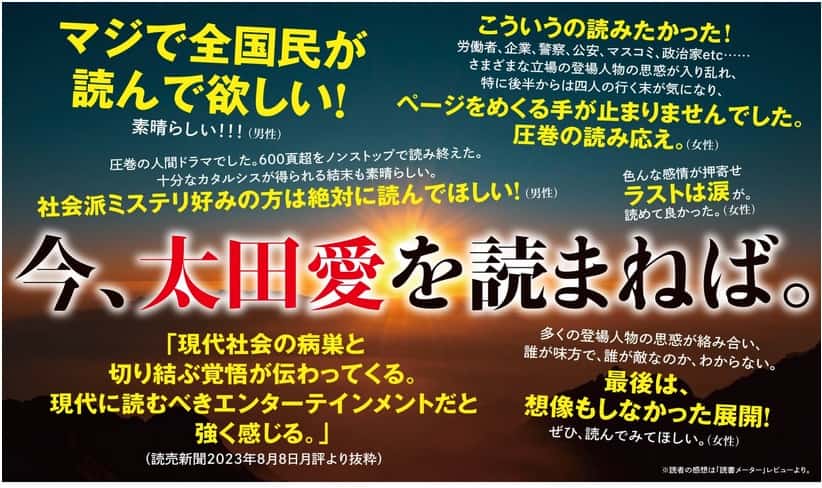

本の帯は賞賛にあふれています。

けれど売りたい側の広報にはあまり左右されない方がよいでしょう。

映画の広報でもわかるように「全米が涙した」という、すぐにウソだと思える謳い文句はたくさんあります。

そういう情報より、信頼する小説仲間からの紹介の方がずっと確かだと思います。

このメルマガも皆さんにとって信頼できる情報源でありたいと思っています。

読者のみなさんの中で社会派小説に興味があるという方は、だまされたと思って手にしてみることをおすすめします。

① 毎日1回の〈いいね〉クリックで「たの研」がもっと元気になる!⬅︎応援クリック

② たのしい教育を本格的に学ぶ〈たのしい教育メールマガジン-週刊/有料〉を購読しませんか! たのしい教育の実践方法から発想法、映画の章ほか充実した内容です。講座・教材等の割引もあります(紹介サイトが開きます)

③ 受講費、教材費、スーパーバイズなどの費用は全て、たくさんの方達へのたのしい教育の普及、ひとり親家庭など困窮した方たちへの支援に利用されています

⭐️ 「いいね」と思った方は〈SNSや口コミ〉でぜひこのサイトを広げ、応援してください!