〈たのしい教育研究所〉の年末・年始の大掃除が始まっています、1ヶ月くらいかかります。〈たの研〉には本や資料が大量にあるのでこの大掃除で〈たの研に残すもの〉とそうでないものを振り分けています。

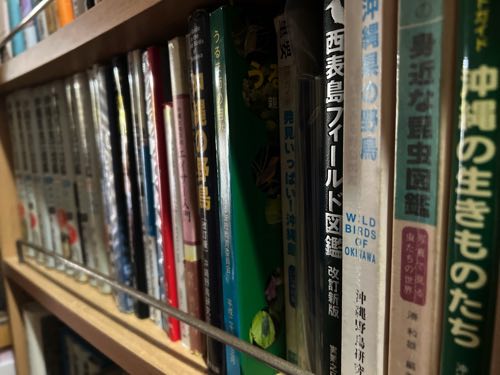

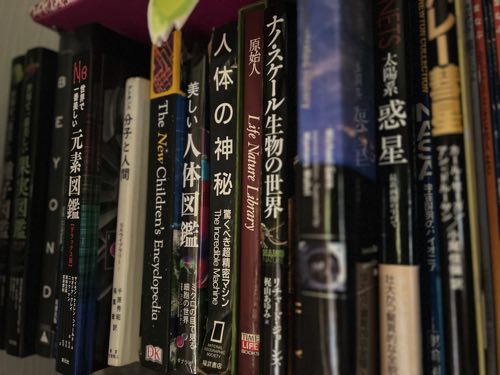

残すものの筆頭はいろいろな本棚に分散して並んでいる〈図鑑類〉で、かなり多く開くジャンルの一つです。

タイトルに〈図鑑〉とついていなくても、写真などが多用されているものは大抵〈索引〉がしっかりしているので調べる時にとても重宝します。

調べる時だけでなく、大抵はパッと開いたページだけで完結するので2~3分あればたのしめます。

最近〈子ども向け〉の図鑑にとても感動して購入した一冊があります、学研の図鑑LIVEシリーズ〈昆虫〉です。

〈たの研〉のYouTube動画でも沖縄の昆虫たちの様子を紹介しているのですけど、そこには昆虫などの名前も載せています。〈この昆虫は◯◯という名前だ〉と見分けることを〈同定:どうてい〉といいます。

図鑑を開いて昆虫などの名前の間違いがないか確認することは必須です。web上で確認することも多いのですけど、手元の図鑑で確認することもあります。

生物は命を失うと色が変化してしまうものが少なくありません。昆虫でもコガネムシや蝶などの仲間は色の変化があまりないのですけど、トンボやバッタなどはすぐに色が変化していきます。

数ある図鑑類は命を失った標本から写真起こししたものも少なくないのです。

甲虫類は比較的色がそのまま残るのですけど、ルリボシカミキリなどは命を失うとすぐに色が変わってしまいます。

今年の夏にリニューアルされた学研の図鑑LIVEシリーズ〈昆虫〉は、すべて生きた昆虫を集めて写真を取り直した画期的な図鑑です。

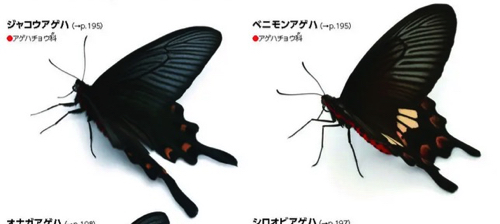

たいていの図鑑は、こうやって羽を広げたチョウの写真がならんでいます、標本箱にピンでささって並んでいるような状態です。

これでもいろいろなことがわかるとはいえ、たとえば腹(はら)の下側の模様や様子、足の長さなどはわかりません。

学研の図鑑〈昆虫〉は、〈生きた状態〉の昆虫をつかまえてきて、その昆虫のすがた形、色などがわかりやすいように角度をつけて撮影してくれています。一部がこういう様に撮影されている図鑑はあるのですけど、〈全て〉を生きたままの状態で撮影し直した、ということですから、製作者の方たちの並々ならない努力に脱帽するしかありません。

だって生きているということは〈動き回る〉ということだからです。

本の値段というのは人によって高い安いの基準が違うかもしれません、数々の図鑑を購入してきた中でこの図鑑を位置付けた場合、このグレードで税込2420円というのはとても安いと思います、大人でも十分たのしめます。

こういうハイレベルの図鑑がどんどん出てくれたら、こんなに嬉しいことはありません。

① 1日1回の応援〈いいね〉クリックで「たの研」がもっと強くなる!

② たのしい教育をより深く学び、より強く応援するための〈たのしい教育メールマガジン〉を一年間購読してみませんか。カウンセリングや講座、文章ドクター等の割引、教材購入の割引等の特典もあります