楽しい面白い自由研究から広がる世界〈最も古い劇はどれくらい前か?〉

電子出版の2作目で『授業書@たの研:すごいぞ、レンズの力」を出そうと準備をすすめています。

何年か前の夏の講座用に作ったプログラムで、おおよその流れは出来上がっています。今は出版するにあたってのファクトチェック(事実確認)をすすめて、4月には完成させたいと思います。

今調べているのは、最も古い〈人間がレンズを利用したことがハッキリとわかる記録(文献)〉です。

いったいそれはどれくらい前までたどることができるのでしょう?

レンズという物体を探すのではなく、記録を探すわけです。

世の中ではいろいろな「劇」が演じられています、ミュージカルも劇です。劇団四季ほかたくさんの劇団があります。

学校でも学芸会などで「劇」が定番ですよね。

劇には台本(戯曲)があって、同じものを何度も上演することができます。

ちなみに私も学芸会の劇の戯曲(台本)を書いて監督をしたことがあります。

さてみなさん、人間はどれくらい前から「劇」を演じてきたと思いますか?

100年くらい前でしょうか、いやいや500年くらい前からでしょうか、もっと古くて1000年くらい前までたどるることができるでしょうか。いやいやそんなものではなくもっとずっと前でしょうか?

日本だけでなく世界で考えてみてください。

予想してみてください。

ア.100年くらい前

イ.500年くらい前

ウ.1000年くらい前

エ.1500~2000年くらい前

オ.その他

どうしてそう予想しましたか?

⇩

⇩

⇩

ちなみに私いっきゅうは、学生の頃『文学論』の講義の中で、世界最古の劇は『日本の〈能〉』だと学んできました。

「室町時代に観阿弥・世阿弥の親子によって完成された日本を代表する舞台芸術が能だ」というのは中学・高校で〈テストに出るぞ的〉に教え込まされてしまった知識です。

「能」は今から1600年くらい前にたどることができますから、それが正しいとすると〈エ〉が正解になりますね。

でも日本は中国からたくさんの文化が伝わったという歴史をみると、中国にはもっと古い〈劇〉があるのではないだろうか?

レンズの自由研究をしている時に、実はその知識が間違いであったことを発見しました。

実は「レンズ」のことが古い劇の台本つまり戯曲として残されています。

アリストパネスの『雲』という劇で、実際に何度も上演されていたことをA.I.のディープリサーチ機能で発見しました。

その英訳をweb上で読むことができます⇨https://classics.mit.edu/Aristophanes/clouds.html

もちろんweb上には翻訳サイトもありますし、AIも翻訳は得意ですから、その気になれば中身を味わうこともできます。

読んでみるとなかなか面白い劇です、ソクラテスを茶化した内容で、しっかりとレンズということばが出てきます。

SOCRATES(ソクラテス)

You mean a crystal lens.(つまり 水晶のレンズってことだね)

wikipediaに感謝して引用

ストーリーの中で〈ロウをとかす〉ために使われていますから、機能としてもしっかりレンズのことといって間違いありません。

ではそれが書かれたのはいつのことか?

紀元前500年くらいです、つまり今から2500年前になります、古代ギリシャで演じられてきた劇です。

私たちのイメージしている劇と重じであることがわかると思うので、はじめの部分の和訳を少し書き出してみましょう。

『雲』 ※アリストパネス作 紀元前419年執筆

【登場人物】

ストレプシアデス(STREPSIADES)

フィディッピデス(PHIDIPPIDES)

ストレプシアデスの召使い(SERVANT OF STREPSIADES)

ソクラテスの弟子たち(DISCIPLES OF SOCRATES)

ソクラテス(SOCRATES)

正論(JUST DISCOURSE)

不正論(UNJUST DISCOURSE)

パシアス(PASIAS、金貸し)

アミュニアス(AMYNIAS、別の金貸し)

雲のコーラス(CHORUS OF CLOUDS)【舞台】

背景には2つの家が見える。一つはストレプシアデスの家、もう一つはソクラテスの**「思案堂」**(Thoughtery)。後者は小さくて薄汚れている。ストレプシアデスの家の内部が見え、2つのベッドがあり、それぞれに人が寝ている。【第一場面】

(夜明け前、ストレプシアデスがベッドで寝返りを打ちながら独白する。)ストレプシアデス

「偉大なる神々よ!この夜はいつまで続くのだ? 朝はまだ来ないのか? 鶏の鳴き声はとっくに聞こえたのに、奴隷たちはまだいびきをかいている。 ああ、昔はこんなことはなかったのに! 戦争め、呪われよ! 私にこんな災難をもたらすとは! 今や私は自分の奴隷すら鞭打てない始末だ。 それに、このろくでなしの息子! 夜通しぐっすり寝ているくせに、五重の毛布にくるまって、好き放題に屁をこいていやがる。」

(再び横になる。)

「さあ、私も寝ようとしてみるか…… いや、無理だ! 借金や家畜のこと、フィディッピデスのせいで増え続ける出費のことが頭から離れない! あいつは長い髪の手入れや、馬車で見栄を張ることばかり考えている。 私はというと、月の終わりが近づくたびに支払い期限が迫って死にそうだ…… 奴隷よ!灯りをつけて、私の帳簿を持ってこい」

(召使いが命令に従って明かりを持ってくる。)

ね、劇ですよね。

この頃から『雲』以外にもいろいろな人物による劇の台本が残されています。

わたしはこんな軽やかでこっけいな劇が、これだけ古い時代から演じられてきたことに驚いてしまうのですけど、みなさんはどうでしょう?

※

劇の歴史をもっと前にたどれないか?

いろいろなサイトをみると

紀元前2500年頃 エジプト・アビドスの「オシリス神話劇」というのがあって、それが世界最古の劇です

と書かれているものもあります。

すると5000年前にたどることができます。

どこどこのなになにはもっと古い、というような記述もあります。

でもそれらはどうも「宗教儀式」のようなもので、踊りのようなもののようです。

私たちがイメージする「劇」ではないと思うので、私にはその説はとれません。

しかも「台本・戯曲」が残っているわけでもありません。

レンズの自由研究が人間の文学的なたのしさの歴史にもつながります。

いろいろなものはつながっているので、当然のことです。

みなさんも自由研究をたのしんでみませんか。

① 一記事につき1回の〈いいね〉クリックは「たの研」の大きな応援の一票になります!⬅︎応援クリック

② たのしい教育を本格的に学ぶ〈たのしい教育メールマガジン-週刊/有料〉を購読しませんか! たのしい教育の実践方法から発想法、映画の章ほか充実した内容です。講座・教材等の割引もあります(紹介サイトが開きます)

③ 受講費、教材費、スーパーバイズなどの費用は全て、たくさんの方達へのたのしい教育の普及、ひとり親家庭など困窮した方たちへの支援に利用されています

⭐️ 「いいね」と思った方は〈SNSや口コミ〉でぜひこのサイトを広げ、応援してください!

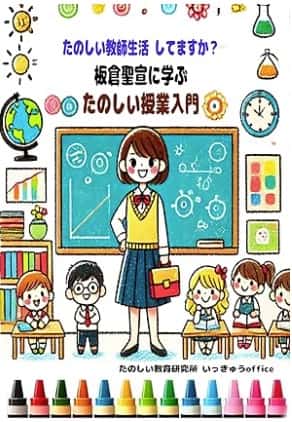

楽しい教育選書『板倉聖宣に学ぶ たのしい授業入門』を出版しました!

〈たの研〉を設立した頃から『電子書籍を出したい』と考えていました、その夢が、やっと叶いました。あれも書きたい、これもまとめたいと思い続けてきたのに、予想以上の忙しさに、12年一回りしてやっとの出版です。

たのしい教師生活 してますか?

板倉聖宣に学ぶ

たのしい授業入門

私が教師をはじめた時、板倉聖宣の開発した『空気と水』という授業書に感動し、いや、それを受けた子どもたちの感想・評価に感動し、これだけの授業を生み出したのはどういう人物か、その著書や講演記録を読み始め、ますます感動を深めていきました。結局それが『たのしい教育研究所』の設立につながっています。

私が教師をはじめた時、板倉聖宣の開発した『空気と水』という授業書に感動し、いや、それを受けた子どもたちの感想・評価に感動し、これだけの授業を生み出したのはどういう人物か、その著書や講演記録を読み始め、ますます感動を深めていきました。結局それが『たのしい教育研究所』の設立につながっています。

こういうたのしいものの見方・考え方があるのか、と元気になる人たちもたくさん出ると思います。

当面440円で販売中です、代金は全てたのしい教育の普及・たのしい福祉活動に利用させていただきます。

たくさんの方たちに読んでいただきたいです。

① 一記事につき1回の〈いいね〉クリックは「たの研」の大きな応援の一票になります!⬅︎応援クリック

② たのしい教育を本格的に学ぶ〈たのしい教育メールマガジン-週刊/有料〉を購読しませんか! たのしい教育の実践方法から発想法、映画の章ほか充実した内容です。講座・教材等の割引もあります(紹介サイトが開きます)

③ 受講費、教材費、スーパーバイズなどの費用は全て、たくさんの方達へのたのしい教育の普及、ひとり親家庭など困窮した方たちへの支援に利用されています

⭐️ 「いいね」と思った方は〈SNSや口コミ〉でぜひこのサイトを広げ、応援してください!

レモンの花が咲いている/楽しい面白い自由研究〈予想を立てるからたのしくなる賢くなる:予想の魅力・威力〉

サイトを毎日読んでくださっている〈野山さんぽ好き〉のAさん(living in Okinawa)から「野山にはシークワーサーの花が咲き始めています」というたよりが届きました、たのしみです。

そういえば以前「ミカンの花が咲いている」という記事を書きました。

人の記憶というのは面白いもので、その時に続けて書きたいと思っていたことを思い出しました、また奥の方に行く前に書いておきましょう。

まず質問。

予想してみてください。

レモンの花はどんな花だと思いますか?

ちなみに私もまだ見たことがありません。

レモンにも花があるのは間違いない・・・

ミカンもレモンも何となく近い感じがしないでもない、とするとミカンの花のような姿かたちなんだろうか?

みかんの花はこんな姿かたちをしています。

wikipediaに感謝して引用

予想をするとワクワクします。

ドキドキすることもあります。

心が強く動くということです。

レモンって、ミカンがタテに長くなった感じでほとんど似てますよね。

「味が違うでしょ」

という意見もあるでしょう、でも、シークワーサーもかなり酸っぱいですよ。

しかもです、シークワーサーの別名は「ヒラミレモン」です。※ま、これまでも書いてきたように、名前というのはかなりいいかげんなところもありますが

やっぱり同じような白い花なんではないだろうか?

これは私の予想です。

みなさんはどういう予想でしょうか。どうしてそう思いましたか?

それ、外れていたら面白いですよね。

何なら外れてくれた方が面白い。

外れていたらきっと周りに人に問題を出して、「実はね!」と語りたくなると思います。外れても楽しく賢くなる、それが予想の魅力・威力です。

そろしろ調べてみましょう。

⇩

⇩

⇩

wikipediaに感謝して引用

実と一緒に咲いている花も探してみましょう。

癒樹工房のサイトに感謝して引用

ミカンファミリー(科)の花の特徴をまとめてみましょう。

花びらは5枚、白色が多く、ピンク系もあります。

おしべは多数で10本から20本以上あります。おしべは束状になることが多く、基部で合着する傾向があります。

ミカンファミリー(科)の仲間にバンペイユ(晩白柚)という世界最大級の実のなる種類があります。記録的にはこれくらい大きなものもあります⇩

JA熊本に感謝して引用

では、この巨大なミカンの花も同じ姿・かたちでしょうか?

大きさはどうでしょう?

予想 姿・かたち⇨〔 〕

大きさ⇨〔 〕

⇩

⇩

⇩

同じ花の姿・かたちです。

大きさのはっきりとした数字はみつけることができず、「やや大きい」という表記がみつかるくらいでした。※A.I.に調べてもらうと〈一般のみかんファミリーの花 2.5~3.5cm/バンペイユの花3~5cm〉という結果が出ました、多少の参考になると思います

いずれにしても「とても大きな花が咲く」というわけではありません。

「予想を立てるとたのしく賢くなる」、みなさんもいろいろ予想を立てて調べてみてください。それが自由研究です。

楽しい面白い結果が見つかったら、〈たの研〉にご連絡ください。

① 一記事につき1回の〈いいね〉クリックは「たの研」の大きな応援の一票になります!⬅︎応援クリック

② たのしい教育を本格的に学ぶ〈たのしい教育メールマガジン-週刊/有料〉を購読しませんか! たのしい教育の実践方法から発想法、映画の章ほか充実した内容です。講座・教材等の割引もあります(紹介サイトが開きます)

③ 受講費、教材費、スーパーバイズなどの費用は全て、たくさんの方達へのたのしい教育の普及、ひとり親家庭など困窮した方たちへの支援に利用されています

⭐️ 「いいね」と思った方は〈SNSや口コミ〉でぜひこのサイトを広げ、応援してください!