前に書いた様に、ダーウィンさんの『種の起源』を子ども達が感動してくれる様に翻訳したいという思いはずっとあって、私の仕事のかなりの部分を削いでそれに当てて良いのかどうか真剣に考えているところです。

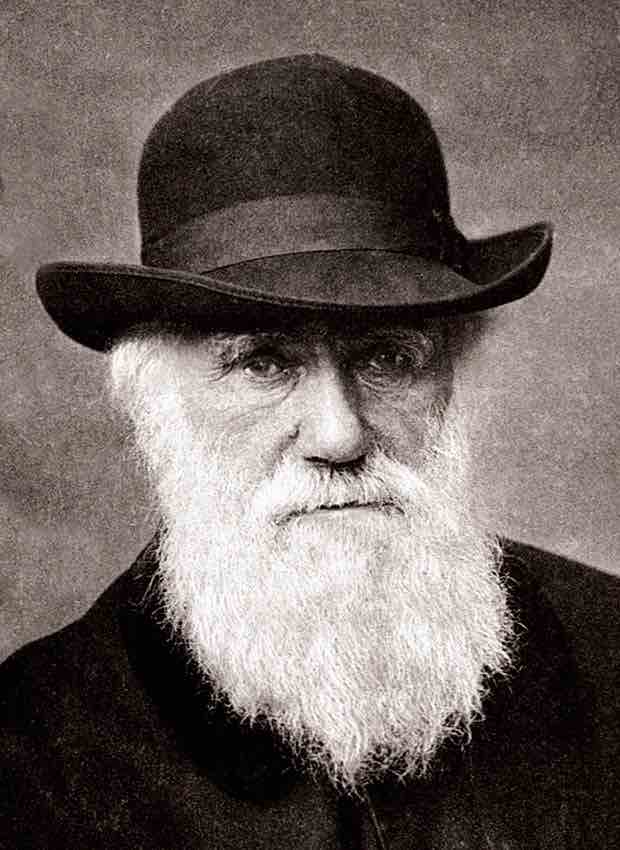

wikipediaに感謝を込めて ダーウィンの肖像画を引用

ところでダーウィンさんというと『種の起源』が有名ですけど、他にもいくつか重要な本を著していて『人及び動物の表情について/The Expression of the Emotions in Man and Animals』という著書の中で〈表情や心の面の進化〉についても語っています、たのしい教育研究所が主張する「たのしさが決定的に重要」という発想とも関係するものがあるので、今日はその話を書かせてください。

ダーウィンさんはその本の中で、人間や動物が表情を作るときに使用する筋肉や神経系を調べ、表情が社会的コミュニケーションにおいてどのような役割を果たしているのかを調査し、表情が感情や社会的状況を伝えるための重要な手段であることを示した上で「〈表情や感情〉も進化の過程で発展してきたこと」を指摘しています。

私たちの身体の〈形状〉や〈形質〉だけでなく、〈感情〉や〈感覚〉といったものもそれらも〈自然淘汰〉〈自然選択〉の過程で発展してきたのだろうと考えてよいということです。

どうして私たちに〈笑い〉という表情や感情があるのか、どうして私たちに〈怒り〉という表情や感情があるのか、それらの表情はある時、突然身につけものではなく進化の過程で獲得したということです。

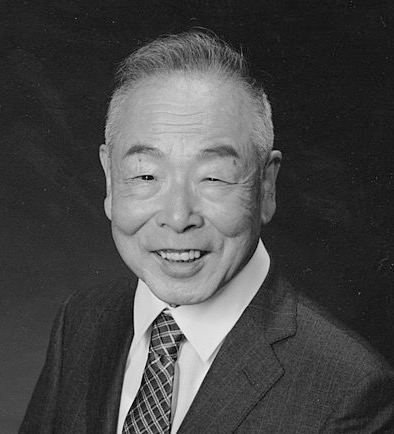

朝日デジタルに感謝を込めて引用 https://book.asahi.com/jinbun/article/14346441

そのことは「人間は猿と同じ仲間から進化してきた」という話より、賛成してくれる人たちが多い様に思うのですけど、どうでしょうか。

私たちの中にある「たのしい・楽しい」という感情・感覚も同じ様に、人間の長い歴史の中で大切に育て進化してきたものの一つです。

論理的にうまく説明できないけれど、どうもこういうことをしているとたのしいというものたちです。

〈恐ろしいものを避け、たのしいものに向かう〉私たちはそういう様に進化してきました。

〈たのしい教育研究所〉が追求しているのは、他の人たちの苦しさの上になりたちたのしさではありません、周りの人たちにも笑顔が広がっていく〈たのしさ〉です。

こどもたちが「もっと学びたい」と感じてくれる授業、それはたのしいに違いありません。先生たちが「教師になって本当によかった」と感じてくれる教育、それもたのしいことに違いありません。

たくさんの方たちがそれに賛同し、たのしい教育研究所を応援してくれることを期待しています。

応援してくださる方は、その一歩として「このサイトいいよ!」と周りの人たちに送ってくださると嬉しいです!

① 1日1回の応援〈いいね〉クリックで「たの研」がもっと強くなる!

② たのしい教育をより深く学び、より強く応援するための〈たのしい教育メールマガジン〉を一年間購読してみませんか。カウンセリングや講座、文章ドクター等の割引、教材購入の割引等の特典もあります

それを見た野田先生がポツリと「犬は文字、読めないんだけどなぁ・・・」とつぶやき、それに吹き出してしまったことがありました。

それを見た野田先生がポツリと「犬は文字、読めないんだけどなぁ・・・」とつぶやき、それに吹き出してしまったことがありました。

人間である私がサイト管理者に「私はロボットじゃありませんので許可してください」といってたのんでいるわけです、実際にそう会話している場面を想像すると笑ってしまいます、他の人はおかしさを感じないのかなぁ…

人間である私がサイト管理者に「私はロボットじゃありませんので許可してください」といってたのんでいるわけです、実際にそう会話している場面を想像すると笑ってしまいます、他の人はおかしさを感じないのかなぁ…