東北大地震から12年経った3月11日、ひとりしみじみ、その時のボランティア活動の様子を想い出していました。

その時の経験は心のどこかの回路をスイッチして、今のたのしい研究所の設立につながっていますから、ボランティア活動に止まらず人生の大きな変化を生んだわけです。

「今は危ないですよ」という人たちが圧倒的でした。中には私が行くことを耳にした県外の知人の知り合いの方から「今は危険で消防や自衛隊が活動する段階だから、行ったら迷惑です」「その旅費を募金した方がよい」という強い言葉も届いたのですけど、あの映像を目にした私は居ても立ってもいられず、地震から約10日後、クラスの子ども達を送り出したその日に飛行機に乗りました。

岩手空港は壊滅的な打撃を受けていて飛行機で入ることはできなかったのですけど、幸い秋田空港が開いていたので、そこから宮城県に入りました。

まだ大規模火災もおさまってなく、気仙沼あたりの火の手が西の空をオレンジ色に染めて上がっている頃でした。※写真は全て私が撮ったものです

水は引いたとはいえ、こういう光景が360度広がっている中で何ができるのか、まずは頭をクリアーにしなくてはいけませんでした。

選んで撮ったわけではなく、ボランティアに入った地はどこに目線を向けても圧倒的な打撃のあとが広がっていました。

※

行っても迷惑だと語ったその言葉はすぐに間違いだとわかりました。

これは塩釜市で担当した時の一枚です、私が運転していた車に載せていた表示が偶然フロントガラスに映っています。

鏡文字で読みにくいかもしれません、「緊急車両 高齢者安否確認中です」という表示です。

家が潰された人たちが膨大な人数でしたから、自分の生活をどうにかしないといけません。他の人たちのために時間を注ぎたいと思っていても、身内の行方が分からなくなった人たちがたくさんいましたから〈安否確認〉の人手も足りませんでした。

昼食をとっていると「手を貸して欲しい」と呼ばれて汗を流した場所がここです、。各地からたくさん届く支援物資の保管庫です。

ボランティア活動というのは、誰かに言われてやるものではありません。それと同じように、誰かに〈やめなさい〉といわれて「はいわかりました」と簡単にいうものでもありません。

自分の心の奥から「やりたい」「やらなくては」と湧き上がってくるものなのです。

安全についても、自分が食べるもの、飲むもの、寝るところについても全て自分の責任で準備していく必要があります。もちろんどこからもお金をもらうことはありません、全て自腹です。

もし本当に自分の活動が邪魔だということになったら、持っているお金で全てカイロや食べ物を買って避難所に届けようと思いました。三月とはいえ東北は寒く、避難所は底冷えする状態です。

そういうことも自分の責任できりもりする必要があります。

自分の頭で考えて行動する、そういう子ども達を育てたいという人はたくさんいるでしょう。

ぜひ、そういう子ども達を本気で育てて下さい。

そういう子ども達が増えていくことで、日本はきっとよくなっていくと思います。

困難な状況も突破していけるでしょう。

そういう教育には夢と希望が詰まっています、それはつまりたのしさでもあります。

答えが準備されているのではなく未知の状況で活動できる子ども達をたのしい教育研究所は全力で育てていきたいと思います、そしてそういう子ども達を育てることができる先生たちを着実に広げていきたいと思います。

① 毎日1回の〈いいね〉クリックで「たの研」がもっと強くなる!⬅︎クリック

② たのしい教育を本格的に学ぶ〈たのしい教育メールマガジン-週刊/有料〉を購読しませんか! たのしい教育の実践方法から発想法、映画の章ほか充実した内容です。講座・教材等の割引もあります(紹介サイトが開きます)

③ 応援として〈SNSや口コミ〉でこのサイトを広げていただければ幸いです!

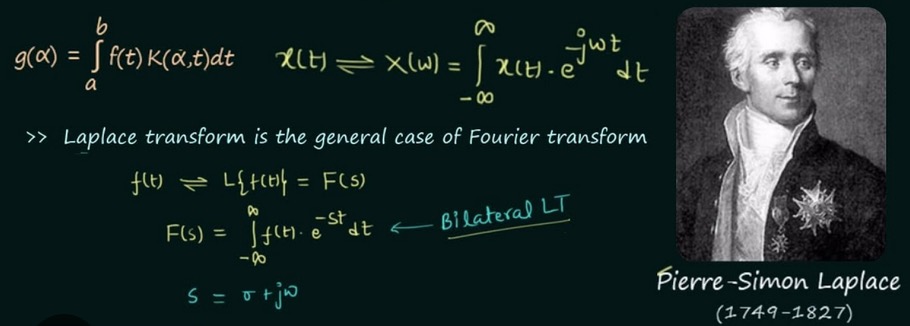

ニュートンが今も偉大な科学者としての立ち位置を維持しているのは、ラプラスの力によることも大きいでしょう。

ニュートンが今も偉大な科学者としての立ち位置を維持しているのは、ラプラスの力によることも大きいでしょう。