みなさんは虹をみたことがありますね、英語で〈虹〉は〈レインボー/ Rain-bow〉、〈雨の弓〉です。ちなみにりゅうきゅう言葉・島言葉で〈ヌージ〉といいます、虹がなまってヌージになったのでしょう。

フリー素材より

話を戻して〈レインボー/ Rain-bow〉、〈雨の弓〉の弓(ゆみ)とは何か?

これは「もののけ姫」のはじめの部分です、アシタカ(右)の持っているのが弓です。

ジブリ無償提供素材に感謝して

こんな形をしています。

虹もこんな形をしています。

次の写真は私がテントをかついで山を歩いている時に撮ったものです。

こういう虹をみました、空を見回してもこの部分が輝いているだけです。

タテに伸びている上に、虹にしては色が少ないかな。

アウトドア歴が長い私も、まだたしか三回くらいしか出あったことがありません、めずらしい現象です。

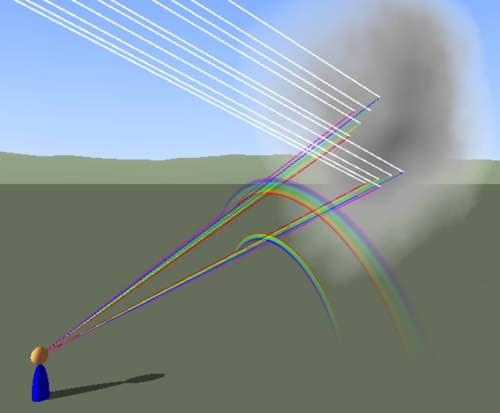

普通の虹は太陽と反対側の空に見えます、この図の左側遠くに太陽があります。

wikipediaに感謝して

私が撮った〈タテの虹〉は太陽の反対側ではなく、太陽の近くで見られます。

※丸く見えることもあるのでまとめて「幻日(げんじつ)/幻の虹」とも呼ばれることもあるのですけど、私はその呼び名は丸い時に使った方がよいと思います

ところで、ある質問サイトにこのタテの虹のことを「虹は,太陽を背にした方向にでき,円の一部(円弧)を描きます。 そうでないものは,虹ではありません」と書いてありました、それがベストアンサーになっていることをみて、教育にたずさわるものとして、考えさせられてしまいました。

確かに普通の虹とは違います。

けれどストライプ(たて縞)の光の帯として見えているのは同じです。

短いではないか、という人もいるかもしれませんけど、途中で終わる虹はたくさんありますから、これくらい短いものもあるでしょう。

気象学的にも「大気中に浮遊する水滴の中を光が通過する際に分散することで特徴的な模様が見られる大気光学現象」ということでは同じです。

そもそもタテの虹を「これは虹ではありません!」という様に教えていったら、「勉強というのはめんどくさいものだ」と感じる子どもたちも増えるでしょう。

以前の学校で「ビニールではなく正しくはビニルというのです」と教えている先生がいて驚いたことがあります。確かに化学式などで利用する時にはポリ塩化ビニルという様に表記するのですけど、化学式の使い方に合わせて言葉を変えていかなくてはいけないというのは変です。

教育というのはまず〈こどもの感覚〉を大切にしていくことが大切です。

もちろんその認識が間違いであるなら、その人が納得できるように丁寧に説明していくのが教育です、「これは正しい・これは間違い」という様な◯✖️づけが教育なのではありません。

『押し付け』によって教育から子どもたちが離れていくのです、そうならない様に腑に落ちる様にすすめていくのが〈たのしい教育〉です。

仮に◯✖️判定を試みても、この場合「タテの虹は虹ではない」と言える根拠がみつかりません。

ウェザーニュースのサイトにはこうあります。

虹とは、簡単にいえば空気中の水滴が太陽光を反射して見える現象で、光が空気中の水滴に屈折して入り、水滴の中で一回反射して、さらに屈折して水滴から出ていった時に現れます。

https://weathernews.jp/s/topics/201807/300125/

今年になって使っているChatGPTに「虹の定義」と打つと、こう答えてくれました。

虹とは、簡単にいえば空気中の水滴が太陽光を反射して見える現象で、光が空気中の水滴に屈折して入り、水滴の中で一回反射して、さらに屈折して水滴から出ていった時に現れます。

どこにも「位置的なもので虹か虹でないかを判断する」という様な説明は見当たりません。

もしもそういう様に書いているものがあったとしても、それは一部の考え方だととらえることもできるでしょう。

タテの虹も虹でいいんです、もしそうではないという方がいたら、私に納得できる様に教えていただけませんか。

さて、教育場面で起こる〈?〉の場面で、親や教師でも判断できない時には「そうだねぇ、虹なのかなぁ~。調べてみようね」という様に判断保留するのをおすすめします。

可能ならこどもたちにも調べてもらうとよいですよ。

このサイトにもメルマガにも、家庭や授業で使える内容がたくさん詰まっています、ご活用ください。

① 毎日1回の〈いいね〉クリックで「たの研」がもっと強くなる!⬅︎クリック

② たのしい教育を本格的に学ぶ〈たのしい教育メールマガジン-週刊/有料〉を購読しませんか! たのしい教育の実践方法から発想法、映画の章ほか充実した内容です。講座・教材等の割引もあります(紹介サイトが開きます)

③ 応援として〈SNSや口コミ〉でこのサイトを広げていただければ幸いです!

植物の概算〈28万種〉の中から、また一種類、しっかりはっきり観察することができました。

植物の概算〈28万種〉の中から、また一種類、しっかりはっきり観察することができました。