ひさしぶりに絵本を紹介させてください。

「むすこよ」ファレストブックス 1320円 小長谷昴平 文 福田岩緒 絵 W・リビングストン原作 です。

本の帯に〈あっという間に過ぎ去ってしまう子供時代 小言で埋め尽くすのはもったいない〉と書かれています。

思わずハッとしました。

ページを開くと、お父さんがこどもの食事の仕方、姿勢、片付け・・・むすこがやる色々なことに対して小言を言っています。

男の子の顔も寂しそうです。

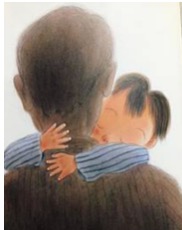

ところがある夜、寝る前に男の子は、お父さんにそっけなくされながらも、明るい笑顔で胸に飛び込んで「おやすみ」と言いに行くんです。

その時お父さんはハッと目が覚めました、いつも小言をいっている自分のことを

「なんという習慣を身につけてしまったのだろう」

「とうさんは、自分の物差しでお前を図っていたんだね」と気づきます。

おそらく誰でも陥る「こうしなくてはいけない」「こうさせなくてはいけない」という子育ての罠を気づかせてくれる、優しさにあふれた絵本です。

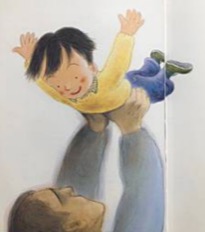

〈とうさんはおまえのことが大好きなのだ!〉と書かれているラストのページの絵の嬉しそうな笑顔もとてもいいですよ。

子育てをしている時「あっという間に過ぎ去ってしまう子ども時代・・・」というフレーズを時々思い出して〈たのしく過ごしていこう〉と考えるようになりました。

学校でも「あっという間に過ぎ去ってしまう子供時代、お子さんとステキなひと時をすごしてみませんか」というフレーズを使ってきました。

すると自分の子のためだけでなく、クラスの子どもたちみんなのため、学校全体の子どものために時間を作ってくださる人たちが何人もいました。

コロナでいろいろ制約されている中でも、子ども達の笑顔と賢さに向けたたのしい教育活動は可能です。

RIDE(ライド)はいろいろな方たちと協力してたのしい教育をすすめているボランティアの方たちが何人もいます。読者のみなさんの中にも、協力して一緒にすすめてくれる方たちがいないでしょうか。

いろいろな協力の仕方があります、〈三時間程度、週2回〉〈週一回〉〈休日に〉など。ボランティア可能な方はぜひお声がけください。一緒に、子どもたちの笑顔と賢さを広げましょう。

たのしい教育全力疾走RIDE(たのしい教育研究所)、みなさんの応援が元気の源です。一緒にたのしく賢く明るい未来を育てましょう。このクリックで〈応援〉の一票が入ります!