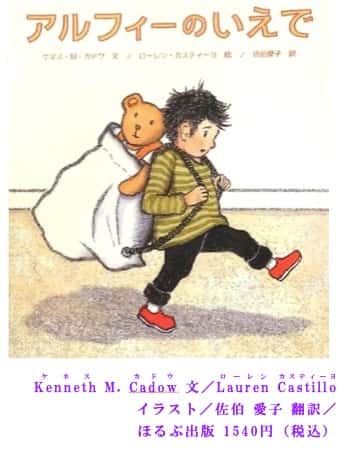

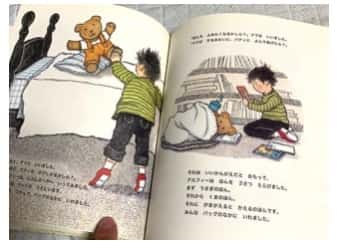

2ヶ月前の秋の講座(2023年)でさくら先生がとりあげた『アルフィーのいえで』は読み語りにおすすめの一冊です。

気に入りの赤い靴をお母さんが「処分しましょう」というので、反抗したアルフィーが「それならボク家出する」といい出すところから始まる絵本です。

これはアルフィーがカバンに家出用の荷物を詰めているところ。

当然のごとく

「アルフィーのお母さんはとても困ってしまいました」

と話が進むと思ったら…

このお母さん、なかなかの人物です。

ぜひ展開のおもしろさに触れてみてください。

子どもたちもきっとハラハラしながらのめり込んでくると思います。

私はさくら先生の読み語りで4~5回味わったのですけど、何度聴いてもいい気持ちになる作品でした。

① 毎日1回の〈いいね〉クリックで「たの研」がもっと元気になる!⬅︎応援クリック

② たのしい教育を本格的に学ぶ〈たのしい教育メールマガジン-週刊/有料〉を購読しませんか! たのしい教育の実践方法から発想法、映画の章ほか充実した内容です。講座・教材等の割引もあります(紹介サイトが開きます)

③ 受講費、教材費、スーパーバイズなどの費用は全て、たくさんの方達へのたのしい教育の普及、ひとり親家庭など困窮した方たちへの支援に利用されています

⭐️ 〈SNSや口コミ〉でこのサイトを広げ、たのしい教育活動を応援していただければ幸いです!