たのしくしまくとぅば(楽しく島言葉)でいろいろな活動をしていることは、このサイトでも紹介してきました、YouTube動画に教材もアップしています。その新しい取り組みの構想があり「これはうまくいく可能性が高い」という段階になって、まずいろいろな学校に呼びかけてトライアル大会を開催しました。今は実験段階なので詳しいことを書くのは控えますけど、企画運営側として携わった段階でも実にたのしい大会で、子どもたちの笑顔をたくさんみることができました。

今日はその表彰で飛び回っていました。

そこでは島言葉で迎えてくれて、嬉しい声をたくさん聞くことができました。

二学期の修了式に学校全体で新たに表彰式を実施するという学校もありました。

二学期の修了式に学校全体で新たに表彰式を実施するという学校もありました。

とても嬉しいことです。

「古きをたずね、新しきを知る」という言葉があります。

楽しいしまくとぅば(島言葉)の取り組みも、まさにそうだと思います。

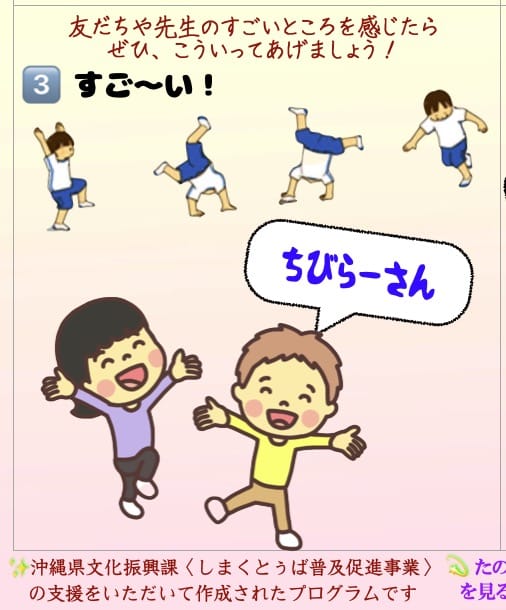

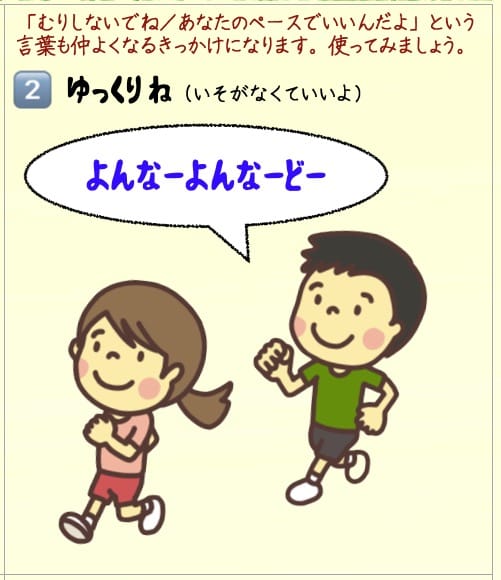

子どもたちはたとえば英語を学んで欧米の価値観や思考の深みを味わうように、全く知らなかった、古い言葉の世界に触れて、自分たちの祖先が大切に伝え残してきた感覚、想い、優しさを知ることでしょう。

たのしいしまくとぅばの取り組みに、〈たの研〉スタッフ一同、ますますのめり混んでいく日々です。

① 毎日1回の〈いいね〉クリックで「たの研」がもっと元気になる!⬅︎応援クリック

② たのしい教育を本格的に学ぶ〈たのしい教育メールマガジン-週刊/有料〉を購読しませんか! たのしい教育の実践方法から発想法、映画の章ほか充実した内容です。講座・教材等の割引もあります(紹介サイトが開きます)

③ 受講費、教材費、スーパーバイズなどの費用は全て、たくさんの方達へのたのしい教育の普及、ひとり親家庭など困窮した方たちへの支援に利用されています

⭐️ 〈SNSや口コミ〉でこのサイトを広げ、たのしい教育活動を応援していただければ幸いです!

④可能な方は気軽におたより、記事内の予想などを⬇︎