とても嬉しいフェイスブックの記事を発見しました。

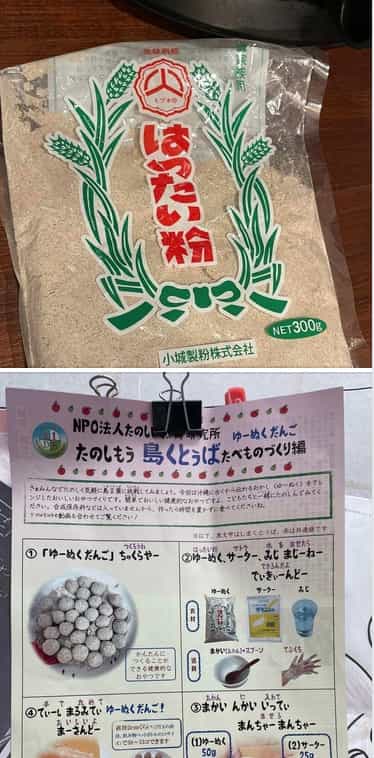

たのしい教育研究所の教材プログラム〈楽しく島言葉/しまくとぅば〉の心教材「ユーヌクだんごで島言葉」を子どもたちと楽しんでくれた先生のつぶやきです。

そのまま載せるのは遠慮して、要旨がつたわる様に、ピックアップします。

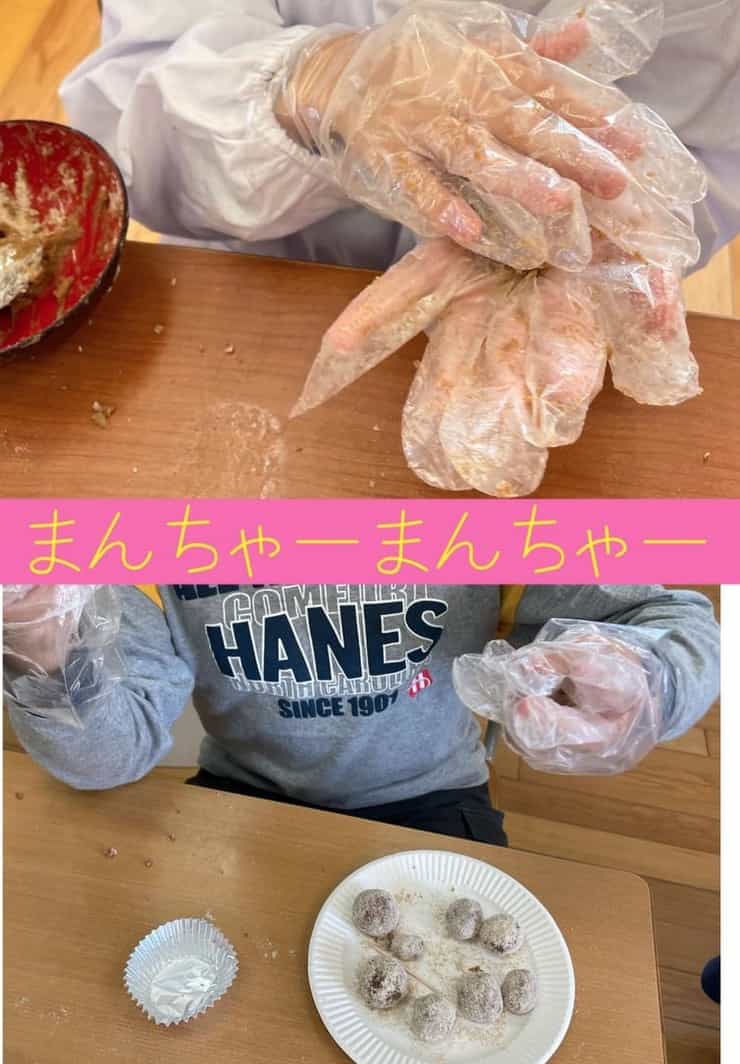

子どもたちとゆーぬく(はったいこ)団子作りをしました運動会練習の時、終わったらだんごつくろーねー、今は運動会の応援がんばろー! っていって聞かせてたので、そのご褒美です。

方言指導もしながら、まんちゃーまんちゃー(混ぜ混ぜ)と言いながら混ぜて丸めました!

たのしい教育研究所で習った団子なんですよ。

このゆーぬく(はったいこ)のお団子美味しすぎて、混ぜ混ぜしたお椀やスプーンまで綺麗にするほど食べつくしていましたまた作ろーっと

興味のある方がいたら、お問い合わせください、簡単でたのしい島言葉のスピーチを動画に撮って送っていただくだけです。

① 毎日1回の〈いいね〉クリックで「たの研」がもっと元気になる!⬅︎応援クリック

② たのしい教育を本格的に学ぶ〈たのしい教育メールマガジン-週刊/有料〉を購読しませんか! たのしい教育の実践方法から発想法、映画の章ほか充実した内容です。講座・教材等の割引もあります(紹介サイトが開きます)

③ 受講費、教材費、スーパーバイズなどの費用は全て、たくさんの方達へのたのしい教育の普及、ひとり親家庭など困窮した方たちへの支援に利用されています

⭐️ 〈SNSや口コミ〉でこのサイトを広げ、たのしい教育活動を応援していただければ幸いです!

④可能な方は気軽におたより、記事内の予想などを⬇︎