東北で先生をしている方から「仮説実験といったり、予想実験といったりするけれど、自分の頭でうまく整理できません」というたよりが届きました。仮説実験授業をしている方たちでも、仮説と予想の違いがはっきりしていない方がいるでしょう、私もはじめの頃はそうでした。

いくつかの説明を読むと「予想と仮説は明確に違う」と書いてあるものもあります、でもそれには異議ありです。

仮説はまだ証明された理論や法則に至ってないというわけなので、予想ということもできるでしょう。

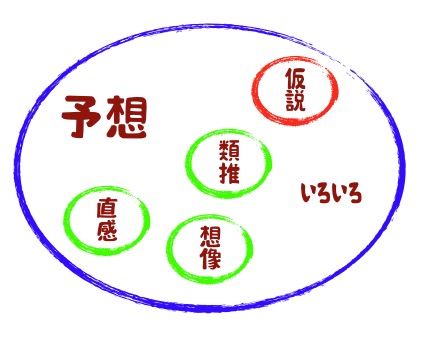

人間がものごとを予想する時にはいろいろな考え方が頭をかけめぐります。

直感でそう予想したり、類推したり、自由に想像を広げたり etc.

そういう中で、あることを説明するために〈仮の理論や法則〉を組み立てて、それを元にして考えをすすめる、たとえば「どの動物の親も子どもが一番大切である」という仮の法則を立てて、「だとすると親バトがこの木に戻ってくるだろう」と予想するような方法が「仮説を元にした予想」です。

なので仮説というのは、仮の説と呼ばず「仮に打ち立てた理論や法則」とみた方がよいでしょう。

現在の科学にもたくさんの仮説があります。

・ダークマター仮説:直接観測できない物質が宇宙の約85%を占めている

・多重宇宙・マルチバース仮説:宇宙は我々の住む一つの宇宙だけでなく、無数の宇宙が存在する可能性があるという仮説

それらは実証されていないので、仮説(仮の理論・法則)なのです。

フロイトは〈夢〉というのは抑圧された欲望を表現する手段だと考え、夢判断という手法を組み立てました。けれどそれは科学的に検証されていないフロイトの仮の理論です、つまりフロイトの予想だと言ってよいでしょう。

私たちが子どもたちに「予想をたててみてください」と語る時には、直感でもいいし、類推するのもいいし、自分なりの「仮の理論や法則/仮説」を立てて、それをもとに考えてみてもいいという、とても広い意味で投げかけているわけです。

「では70度のお湯と50度の牛乳をまぜると何度になるか、仮説を立てて実験してみましょう」という時には、そうではありません。

たとえばAくんは「二つの違う温度の物質が混ざると、ちょうど真ん中の温度になる」という仮説を立てて予想を立てる。

Bくんは「物の重さ、密度と温度の三つを計算して解く必要がある」という仮の説をたてて予想する。

そういう段階を求めているわけです。

予想して実験しましょう、という場合には、気軽に類推してもよいし、仮説(仮の理論・法則)を立てて、それをもとに考えをすすめてもよい、そういうことです。

ちなみに私は依頼された授業・講座やこのサイトには「仮説を立てて実験しましょう」という言葉は使わず「予想実験」とか「予想チャレンジ」というような表現をしています。もしも数時間連続で授業することができたら、後半には「そろそろ仮説が立ってきた人もいるかもしれませんね」というように話すこともあるでしょう。

仮説実験授業は、一つひとつの問題に仮説を立てさせながらすすめる授業だというわけではありません。

あくまで一つひとつの問題に「予想」を立ててもらいながらすすめるのです。

仮説実験授業にはたくさんの授業書がありますから、すべてそうだといえないのですけど、基本的には〈予想⇨実験〉の流れの中で、ある理論についての仮説がはっきりしてくる。そしてその仮説は正しいのだろうか、というように展開していくスタイルだと考えていた方がよいでしょう。

違う理解の方もいるかもしれませんけど、仮説実験授業を四十年くらいたのしんできた私の、今の結論です。

① 毎日1回の〈いいね〉クリックで「たの研」がもっと元気になる!⬅︎応援クリック

② たのしい教育を本格的に学ぶ〈たのしい教育メールマガジン-週刊/有料〉を購読しませんか! たのしい教育の実践方法から発想法、映画の章ほか充実した内容です。講座・教材等の割引もあります(紹介サイトが開きます)

③ 受講費、教材費、スーパーバイズなどの費用は全て、たくさんの方達へのたのしい教育の普及、ひとり親家庭など困窮した方たちへの支援に利用されています

⭐️ 「いいね」と思った方は〈SNSや口コミ〉でぜひこのサイトを広げ、応援してください!

ずっとお互いの姿を確認しながら、まるで一つの水槽の中にいるようにして泳いできたからかもしれません。

ずっとお互いの姿を確認しながら、まるで一つの水槽の中にいるようにして泳いできたからかもしれません。 もしかすると、このまま育てても大丈夫かもしれない、と思いつつも、命がかかった実験をする気はないので、またセパレート。

もしかすると、このまま育てても大丈夫かもしれない、と思いつつも、命がかかった実験をする気はないので、またセパレート。