最近、公式サイトの記事がメルマガの章の様なグレードになってきました、私の感想というより両方読んでくれている方たちからの感想です。今回の記事も授業でたのしく利用できると思います、ご利用ください。

さて地球上の動物の中で〈虫たち〉、中でも《昆虫》たちの種の数が爆発的に多いことを見てきました。

どういう感想をもったでしょうか?

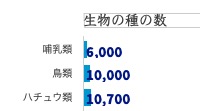

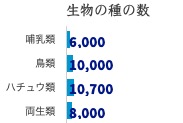

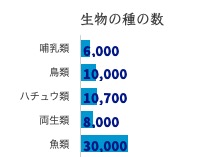

他の動物たちのグループ(哺乳類・鳥類など)の種が5千~1万種類なのに対して、昆虫の種類だけで100万種くらい存在します。

「種の数が爆発的に多いといったって、小さな生物なんだから、あまり意味がないんじゃない?」と感じた人もいるでしょう。

種の数が多いということは〈多様性〉が豊かだということです。

「だからなんなの?

哺乳類は昆虫よりずっと強いよね」

強い弱いをその個体の筋肉的な強さで比較することもできますね。たとえば恐竜は地上最強の生物だといわれていたほど強く、この地球を支配している様に思われていました。

ところが何らかの環境変化でピタリと姿を消してしまいました。

私たち哺乳類の祖先は10~15cmサイズのネズミの様な姿で、恐竜たちからだけでなくいろいろな生き物達から身を隠しひっそりと暮らしていました、アデロバシレウスと名付けられています。

アデロバシレウス wikipediaより

個体としての強い弱いでいえばとても弱い生物でした。

もしもアデロバシレウスが恐竜と一緒に滅びていたら、私たちは地球に存在していませんでした。

ところが恐竜が滅びるほどの環境の変化に、私たちの祖先は耐えることができたのです。少ない食べ物の量でも生きていけたからでしょうか、紫外線などに強かったからでしょうか、大気の汚染に強かったからでしょうか・・・

いずれにしてもその後、ネコや犬やゾウやキリン、そして私たちなどたくさんの哺乳類へと多様に進化していきました。

今、大きな環境の変化が起こっても、哺乳類全体が絶滅してしまう可能性は少ないでしょう、いくつかの種は生き残ると思います。

身体の小さな哺乳類種かもしれません、草食動物かもしれません、砂漠の様な水の少ない環境で生きている哺乳類なのかもしれません。

つまり個体としていくら強くても、つまり恐竜の様に強い身体をもっていても、その祖先たちが生き残っていくわけではなく、いろいろな環境の変化に対応できる生物たちが生き残っていくのです。

そうやって考えると、昆虫たちの種の爆発的な多さは、明らかにその生物全体の強さです。

地球温暖化によって気温が上昇していってもたくさんの昆虫種が生き残るでしょう。

地球上に放射線が降り注ぎ、哺乳類ほはじめほとんどの生物たちが死滅しても昆虫類は生き残る可能性があるでしょう。

オゾンホールが破壊されて殺人的な紫外線が降り注いできても生き残る可能性が高いでしょう。

空気がとても薄くなっても生き残る可能性が高いでしょう。

もちろん食べ物が激減していって、たくさんの生物が死滅していっても昆虫のいろいろな種は生き残る可能性が高いでしょう。

昆虫の多様性、種の多さは「だから何なの?」というのではなく「これはすごいことだ!」といってよいと思うのですけど、どうでしょうか。

※

さて、昆虫の多様性をたたえる前に、もう少し地球上の生物について予想してみたいことがあります。

この写真は街で手に入れた観光案内パンフにあったものです、よく見ると動物たちの姿はみえません。

とはいえ生物が写っていないというわけではありません。

植物たちがたくさん写っていますね。

動物は小さいから映らないというより、個体数が少ないから写っていないのです。

植物は個体数が圧倒的に多いので、上空からみるとたくさん写っています、緑の部分です。

生物の多様性、種の多さを考える時、植物を無視することはできません、私たち人間と同じ様に〈生物〉の仲間です。

植物の種の数は動物たちより多いのでしょうか、多いとしたらどの程度多いのでしょう。それとも逆に少ないのでしょうか。

予想してみましょう。

どうしてそう予想しましたか?

⬇︎

予想してからね

⬇︎

予想してからね

⬇︎

予想してからね

⬇︎

つづく

① 毎日1回の〈いいね〉クリックで「たの研」がもっと強くなる!⬅︎クリック

② たのしい教育を本格的に学ぶ〈たのしい教育メールマガジン-週刊/有料〉を購読しませんか! たのしい教育の実践方法から発想法、映画の章ほか充実した内容です。講座・教材等の割引もあります(紹介サイトが開きます)

③ 応援として〈SNSや口コミ〉でこのサイトを広げていただければ幸いです!

広い場所つまり生活する環境が陸上の二倍以上あるからか〈魚類〉の種の数は他の種より圧倒的に多いですね。

広い場所つまり生活する環境が陸上の二倍以上あるからか〈魚類〉の種の数は他の種より圧倒的に多いですね。