前々回の記事のあとメルマガに「こどもたちに見せてあげたい実験-紙に水が染み込む現象」を書きました。

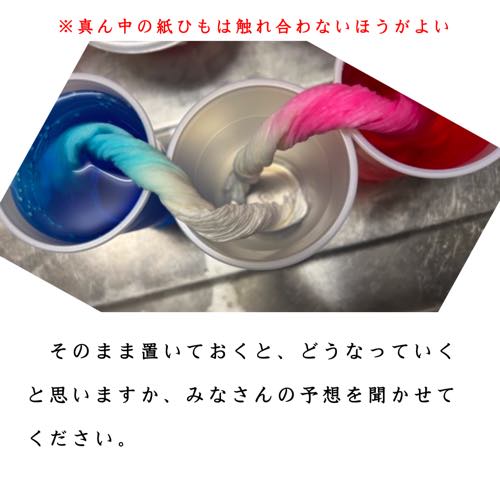

赤と青の色水をつくって真ん中の空のコップにキッチンタオルで橋渡しするのです。キッチンタオルは色水のコップ、空のコップ両方の底についている様にしてください。

そうやってこども達に予想をたててもらって様子をみるわけです。

さっそく読者の方から「やってみました、こども達の関心度Maxです」というたよりが届きました。

朝の会などで諸連絡が終わったあと、3分くらいで実験の様子をみせて予想をたててもらい、あとはほっとくだけです。

知的興味関心の高い子ほど触ってしまいがちなので、水槽などをかぶせておきます。

休み時間など、こうやって熱心に眺めてくれているそうです。

きっとこどもたちはその日「今日ね、先生がたのしい実験してくれてね、なんとびっくり・・・になったんだよ」という様に話していることでしょう。

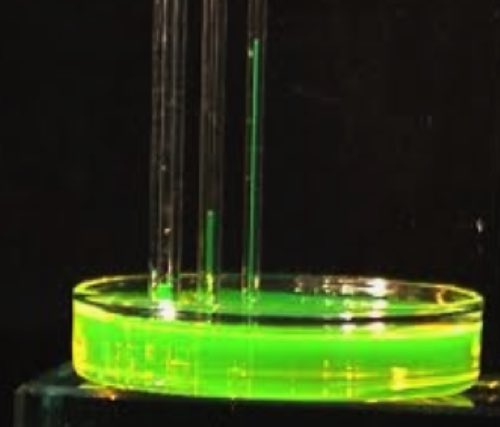

どうなるかというと、朝8:30頃スタートしたとすると午前中にはこうなっています。

みなさんもやってみませんか。

自由研究でも使えるでしょう。

こども達がたのしく賢くなる、それが〈たの研〉の学力向上の取り組みです。

たのしい教育全力疾走RIDE(たのしい教育研究所)、みなさんの応援が元気の源です。一緒にたのしく賢く明るい未来を育てましょう。このクリックで〈応援〉の一票が入ります!

もちろん画面保存できますから、あとでゆっくり読むこともできます。

もちろん画面保存できますから、あとでゆっくり読むこともできます。