石破首相の所信表明演説で「楽しい日本」というキーワードが出たというので〈たの研/たのしい教育研究所〉の周りが少し騒がしくなってきました。首相が言うのですから「面白おかしい」ではなく『本質的な楽しさ』の向きに向かってほしいものだと思います。

心配なのは、トップの意向を忖度した人たちが、楽しさを強制するようになっては元も子もありません。「学校の授業を楽しくしなさい」とか「日々の仕事を楽しくしなさい」と強要したら、現場は混乱して反作用が生じます。最近の記事でも書いたように、楽しさと強制は相容れないものです。

こういうようにすると、たのしくなるのではないか、というように、いろいろな人たちがチャレンジしやすい状況を作ってくれるなら、すばらしいことです。

こういうようにすると、たのしくなるのではないか、というように、いろいろな人たちがチャレンジしやすい状況を作ってくれるなら、すばらしいことです。

授業内容の細かい縛りや時数の細かい管理をゆるめて、才能ある先生たちが、それぞれのアイディアを元に、自由に授業できるチャンスを広げていくことは大切です。

そもそも教科書は「主たる教材」であって〈必ず使わなくてはいけない〉わけではありません、授業の目標を捉えているなら〈他の教材を利用すること〉も可能です。

数年前に「教科」となった〈道徳〉に関連した質問で「教科書の取り扱い」についいて、ある校長先生がシンプルに答えてくれています。

教科書は、主たる教材とされています。ですから、基本は教科書を使って授業を行うことになります。けれども、必ず毎時間教科書を使うとか、教科書に載っている教材は残すことなくすべて授業で扱うとかいう縛りはありません。-小学館が運営しているサイト〈教育技術〉

https://kyoiku.sho.jp/20767/

そういう具体的な自由度を知らずに先輩教師が見せる授業の後追いをしていく若い先生たちがたくさんいると聞きます。

先生たちを明治期と同じレールの上で走らせるのではなく、その魅力的な才能を開花させる方向にすすめてほしいと心から願っています。

教師として長年「たのしい教育」を目指してきた力あるメンバーが創った〈たの研/たのしい教育研究所〉にはその具体的な方法が山ほどあります。

これまで管理職や行政の方たちからの相談に答えてきた具体的な方法が、いろいろな処に広まってくれるなら、こんなに嬉しいことはありません。

① 毎日1回の〈いいね〉クリックは「たの研」の大きな応援の一票になります!⬅︎応援クリック

② たのしい教育を本格的に学ぶ〈たのしい教育メールマガジン-週刊/有料〉を購読しませんか! たのしい教育の実践方法から発想法、映画の章ほか充実した内容です。講座・教材等の割引もあります(紹介サイトが開きます)

③ 受講費、教材費、スーパーバイズなどの費用は全て、たくさんの方達へのたのしい教育の普及、ひとり親家庭など困窮した方たちへの支援に利用されています

⭐️ 「いいね」と思った方は〈SNSや口コミ〉でぜひこのサイトを広げ、応援してください!

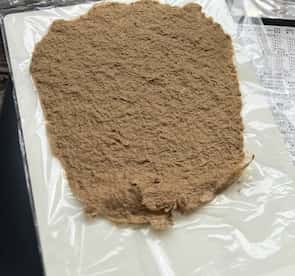

味のある和紙風の紙がとても簡単に出来上がりました。

味のある和紙風の紙がとても簡単に出来上がりました。