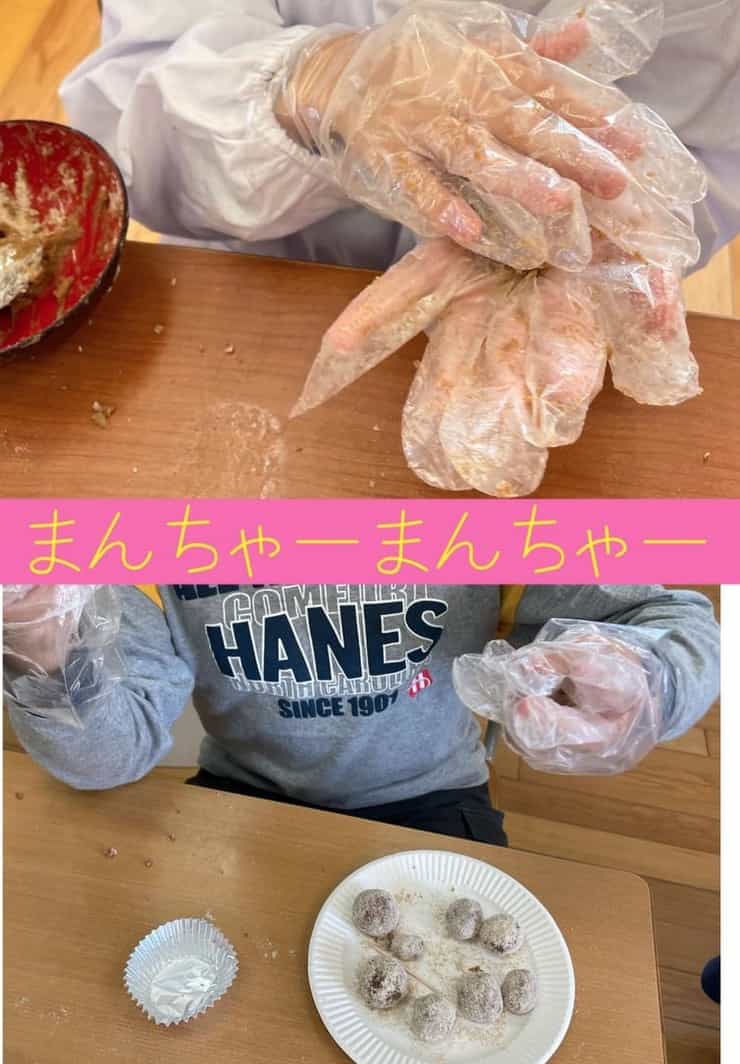

教育というのは社会的ないとなみで、そこに自ずと集団が生まれます。秋の講座が翌日に迫った日、忙しい先生たちが時間差で〈たの研〉にやってきてくれました。

満面の笑顔です。

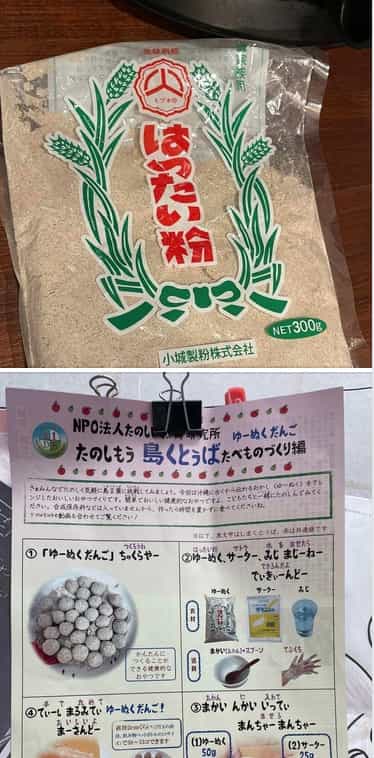

講座に使うものは一人の車に乗せるのは無理なので、数名で分担します。

これはその一部なのですけど、それでもけっこうな量です。

全体コーディネートの私は、こういう下準備を免除されているのですけど、毎回の様に廊下に並べられた教材などに驚いてしまいます。

たのしい教育が本当にたのしいから、笑顔の仲間たちが支えてくれるのでしょう。

明日は講座で、たくさんの人たちの笑顔と出会える日です。

ワクワクして遠足の前の日の様になかなか眠れそうにありません。

たのしい教育を未来につなげるために、この講座のあとは新しい流れに向けてアイディアを出していきたいと思います。

① 毎日1回の〈いいね〉クリックで「たの研」がもっと元気になる!⬅︎応援クリック

② たのしい教育を本格的に学ぶ〈たのしい教育メールマガジン-週刊/有料〉を購読しませんか! たのしい教育の実践方法から発想法、映画の章ほか充実した内容です。講座・教材等の割引もあります(紹介サイトが開きます)

③ 受講費、教材費、スーパーバイズなどの費用は全て、たくさんの方達へのたのしい教育の普及、ひとり親家庭など困窮した方たちへの支援に利用されています

⭐️ 〈SNSや口コミ〉でこのサイトを広げ、たのしい教育活動を応援していただければ幸いです!

④可能な方は気軽におたより、記事内の予想などを⬇︎