寒いある日、散歩をしていると、ジャガイモ畑を見つけました。

この頃は、みなさんの周りでもジャガイモが生き生きと育っている様子を見ることができると思います。学校でも教材畑に植える定番の一つですから、校内でも見つかるかもしれません。

ジャガイモ畑を見ながら、思い出していたことがあります。

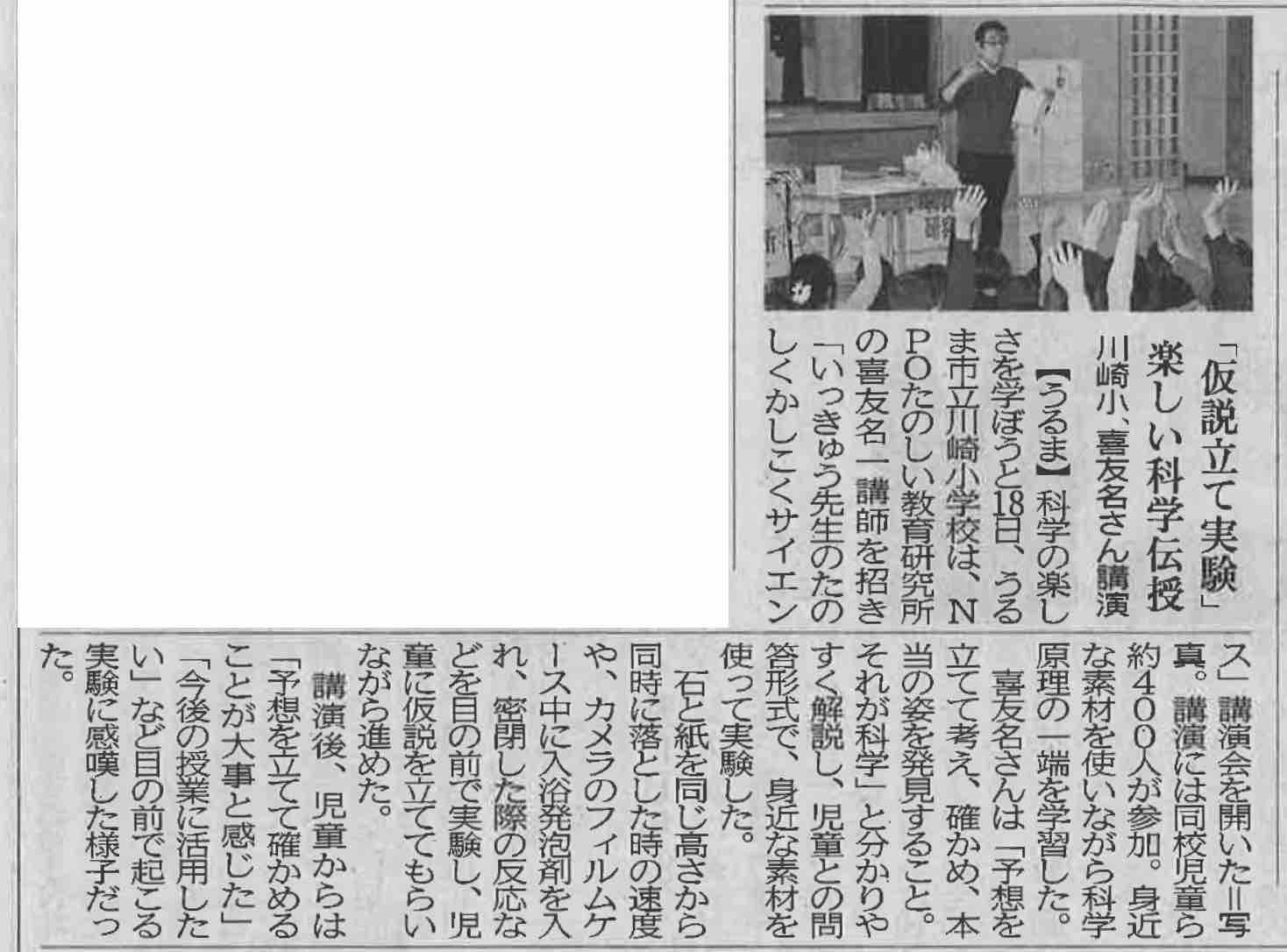

今はフリーになって、いろいろな学校を飛び回っていますが、以前、小学校に勤めていた時に授業していて、とても評価が高かった授業の一つです。

こういうお話から入りました。

ジャガイモを知らない人はほぼいないと思います。カレーや肉じゃが、ポテトチップスなどで、大好きだという人も多いでしょう。

では問題

まずジャガイモの実の絵を簡単にかいてください!

子ども達はいろいろ描いてくれました。

形や大きさはいろいろ違っても、みんなこういう絵です。

ジャガイモというと、この写真にあるように、丸くてゴロゴロとたくさんとれる野菜です。

みんなの絵を掲示してから、こう言いました。

「みんなの描いてくれた絵はね、ジャガイモの実ではないんだよ」

それを聞いた子ども達から「え〜」と驚いた声があがりました。

何でジャガイモがジャイモの実でないのか。先生は冗談を言っているのではないか。なにか引っ掛けようとしているのではないか。そんな気持ちだったと思います。

みなさんがもし「ジャガイモがジャガイモの実ではない」という話を聞いたら、どう思いますか?

次回に続く!

こちらの「いいね」クリックで〈たのしい教育〉を広げませんか-いいねクリック=人気ブログ!-

続く