たのしい教育研究所で学んでいる方達から、たのしい教材のアイディアがいろいろ届きます。

かんたんに真似できて、子ども達もたのしめるものが届きましたので紹介します。

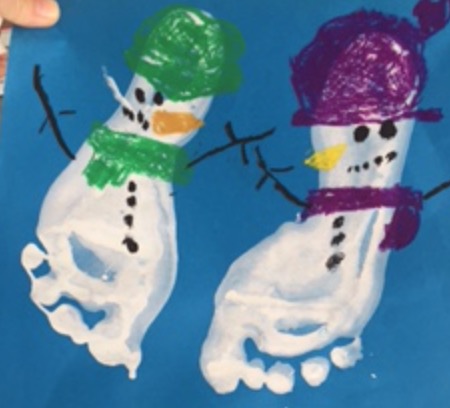

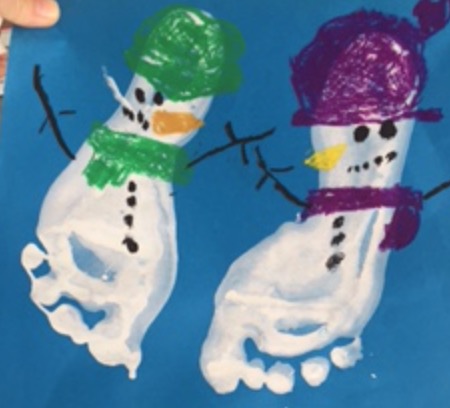

手と足に絵の具を塗って、画用紙にスタンプし、それをもとにデザインして飾るアイディアです。

子ども達もキャーキャーとたのしみながら作成していたそうです。

たのしい教育が広がる日々です。

沖縄から全国へたのしい教育教材を広める

たのしい教育研究所です。

⭐️ご注意ください⭐️皆さんのお陰で〈たの研〉が有名になっていくのと同時に「たのしい教育ラボ/たのしい教育研究所」の名称を勝手に利用して他団体への問合わせなどのメールを送るなどのなりすましが出ています。〈たの研〉は知らない相手に対して一方的にメールなどを送ることはありません、ご注意ください!

〈たの研メール〉のドメイン(@以下)はtanoken.com です。加えて講座等の連絡はride.i.tanoken⭐︎gmail.com

⭐︎は@ はから発信することがあります。

たのしい教育研究所で学んでいる方達から、たのしい教材のアイディアがいろいろ届きます。

かんたんに真似できて、子ども達もたのしめるものが届きましたので紹介します。

手と足に絵の具を塗って、画用紙にスタンプし、それをもとにデザインして飾るアイディアです。

子ども達もキャーキャーとたのしみながら作成していたそうです。

たのしい教育が広がる日々です。

沖縄から全国へたのしい教育教材を広める

たのしい教育研究所です。

使える心理学入門「4という数字」の作成がすすんでいます。

日本人が持つ「4に対するイメージ」は「死」と結びついていて決してよいイメージではない。

それをよいイメージと結び付けるには、というテーマです。

「今時、4に対して悪いイメージはないでしょう」

という方達に見せたい写真は数々ありますが、このエレベーターのボタンもその一つです。

4階そのものがないのです。

わたしにとっては4はラッキーナンバーです。

そういうイメージと結び付ける前の段階として

「数字の4と不吉なことが起こっている事実はない」というデータをしっかり見てもらう必要があります。

すでにいくつも注文が届く中、たのしく作成をすすめています。

12月中にはお届けできる予定です。

おたのしみに!

たのしい教育は幸せに結びつく

「たのしい教育研究所」です

沖縄県の事業として作成をすすめている「たのしいキャリア教育授業プラン」の研究が進んでいます。

「知恵と工夫」がテーマで、いくつかのワーク(ミッション)をクリアーしながら、人間が知恵と工夫によって世の中を良くしてきた歴史を知っていただく流れです。

個人的にずいぶん以前から「橋」の構造に興味があったので、今回の教材に取り入れたいと準備をすすめてきました。

まさに知恵と工夫が結晶化したものの代表のひとつとして取り上げる価値があると思っています。

これはアーチ型の橋をコンビーフの缶詰を並べて作ったものです。

どれくらいの強度があると思いますか?

上に何キロgくらいの物体を乗せて支えることができるでしょう?

予想

ア.1㎏前後

イ.1kgより軽いものしか支えきれない

ウ.缶詰全体と同じくらいの重さ 約3〜4kg

エ.もっと重いものを支えることができる

どうしてそう予想しましたか?

国土交通省の中部地方整備局のサイト に実験の結果が載っています。

人間一人を支えるくらいの強さがあるのです。

橋の魅力に興味がますます広がる今日この頃です。

たのしい教材研究が広げる

たのしい教育

みなさんもこの活動にご参加ください

たのしい教育研究所のメンバーは大のクリスマス好きです。

研究所はクリスマスの二ヶ月前からこういうデコレートが研究所の入り口を彩っています。

たくさんの笑顔が生まれるクリスマス。

たのしい教育活動で、たくさんの笑顔を広げたいなと思いながら、毎日、たのちゃんたちの前を通っています。

今日もたのしくいきましょう。

毎日元気にたのしく

たのしい教育研究所です。