虹が好きな人は多いと思います、〈たの研〉のメンバーも虹が大好きで、発見した人は写真にとって送ってくれます。最近も海におりていく気持ちいい虹の写真が届きました。

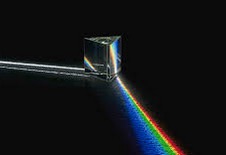

ところで皆さんはプリズムという透明の多面体をご存知でしょうか?

太陽の光などは透明なのですけど、プリズムを通すといろいろな色の光に分かれていきます、太陽の光にはいろいろな色が合わさっているてのです。

このプリズムで分かれた色をよくみてください、上から順に〈赤系⇨黄系⇨緑系⇨青系〉に分かれてみえますね。

さてこれは〈たの研〉のメンバーが撮った、海からたちのぼるめずらしい虹です。

海や空の青に重なって、それほどはっきりしないのですけど、上から順に〈赤系⇨黄系⇨緑系⇨青系〉になっています、プリブムで分かれた色と同じです。

その時の状況によって色がはっきりしたりわかりにくかったりするのですけど、どの虹もこういう色に分かれます。

では空にプリズムがあるのか?

実は水の粒がプリズムの役を担います。

だから雨上がりの空などで、上空に水滴などが浮いた状態の時に虹が見えます。

太陽が出ている時、ホースで空中に水滴を分散させても虹をつくることができます、やった人もいると思います。

空中にただよう水滴がスクリーンの様になって、太陽の光を跳ね返し、その時にプリズムの様に光の色を分けてくれるのです。

水の粒はまん丸です、はじめに載せた〈プリズム〉の形とは違いますね。

それなのにどうして光を分けてしまうのか、それに興味のある人は、いろいろ調べてみるとよいですよ。

また新しい世界が広がっていくはずです、学ぶということは基本的にとてもワクワクすることですから。

板倉聖宣先生も〈光と虹〉という授業書を作ったのですけど、〈たの研〉では低学年のこどもたちからたのしめる虹の教育プログラムをつくろうと思っています、いつになるかわかりませんけど、少し期待していてください。

① この〈いいね〉クリックが「たの研」をもっと強くする!

② たのしい教育をより深く学び、より強く応援するための〈たのしい教育メールマガジン〉を一年間購読してみませんか。カウンセリングや講座、文章ドクター等の割引、教材購入の割引等の特典もあります

島言葉にはそういう争いや闘いの言葉もあるとはいえ、ホッとする言葉もたくさんあります。

島言葉にはそういう争いや闘いの言葉もあるとはいえ、ホッとする言葉もたくさんあります。