楽しい福祉&教育プログラム「あついつめたいVer2」ラフ版ができました。〈たのしい教育メールマガジン〉で公開したところ、さっそく良い反応がたくさん届いています。

基本イメージは(1)と一緒です。

ここで取り上げる実験は、比較的知られているので、これは見たことがある、という人もいるでしょう。

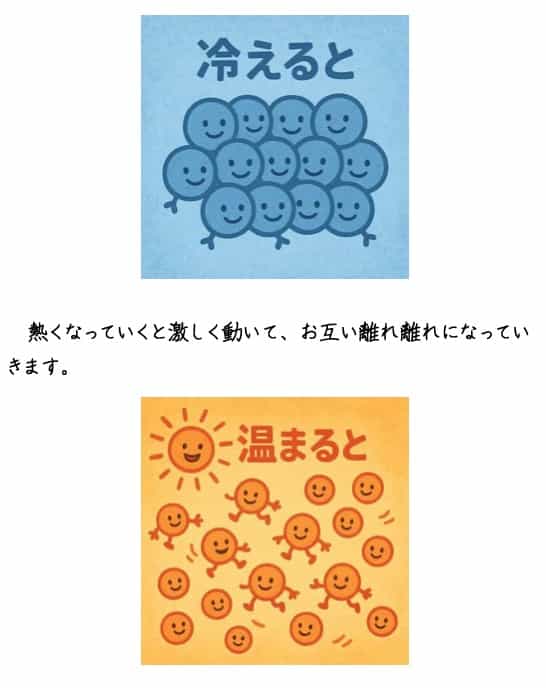

手品のように試して「面白いでしょう」というように取り上げる人たちがたくさんいるのですけど、それは〈科学的認識〉を高める方法ではありません。

予想を立てて確かめる、子どもたちの心をぐっとつかんで実験することが大切です。

少し落ち着いたら電子出版で公開する予定です、おたのしみに!

① 一記事につき1回の〈いいね〉クリックは「たの研」の大きな応援の一票になります!⬅︎応援クリック

② たのしい教育を本格的に学ぶ〈たのしい教育メールマガジン-週刊/有料〉を購読しませんか! たのしい教育の実践方法から発想法、映画の章ほか充実した内容です。講座・教材等の割引もあります(紹介サイトが開きます)

③ 受講費、教材費、スーパーバイズなどの費用は全て、たくさんの方達へのたのしい教育の普及、ひとり親家庭など困窮した方たちへの支援に利用されています

⭐️ 「いいね」と思った方は〈SNSや口コミ〉でぜひこのサイトを広げ、応援してください!