最新のメルマガで「超シンプル豆腐づくり」を紹介した時、付録として「どうしてタンパク質は固まりやすいか」という話を書きました。

さっそく「わかりやすい」という声が届いているので、ここにも載せたいと思います。

たくさんの締め切りものと並行して書いていたので、ここでは少し加筆して紹介します。

※

栄養分でいえば脂肪は低温で固まります、それは化学的な変化ではなく温度による三態変化です。

炭水化物も熱すると変化して、熱がさまっていくとタピオカやモチのように固まります。

それらに比べてタンパク質は熱した段階で固まります、もちろん冷えても固まったままです。

ゆで卵とか卵焼きがそうです。

それだけではありません、熱してニガリを入れると固まります。

酢やレモンなど酸性の物質でも固まります。

… どうしてタンパク質は固まりやすいのでしょう?

それは分子構造と関係があります。

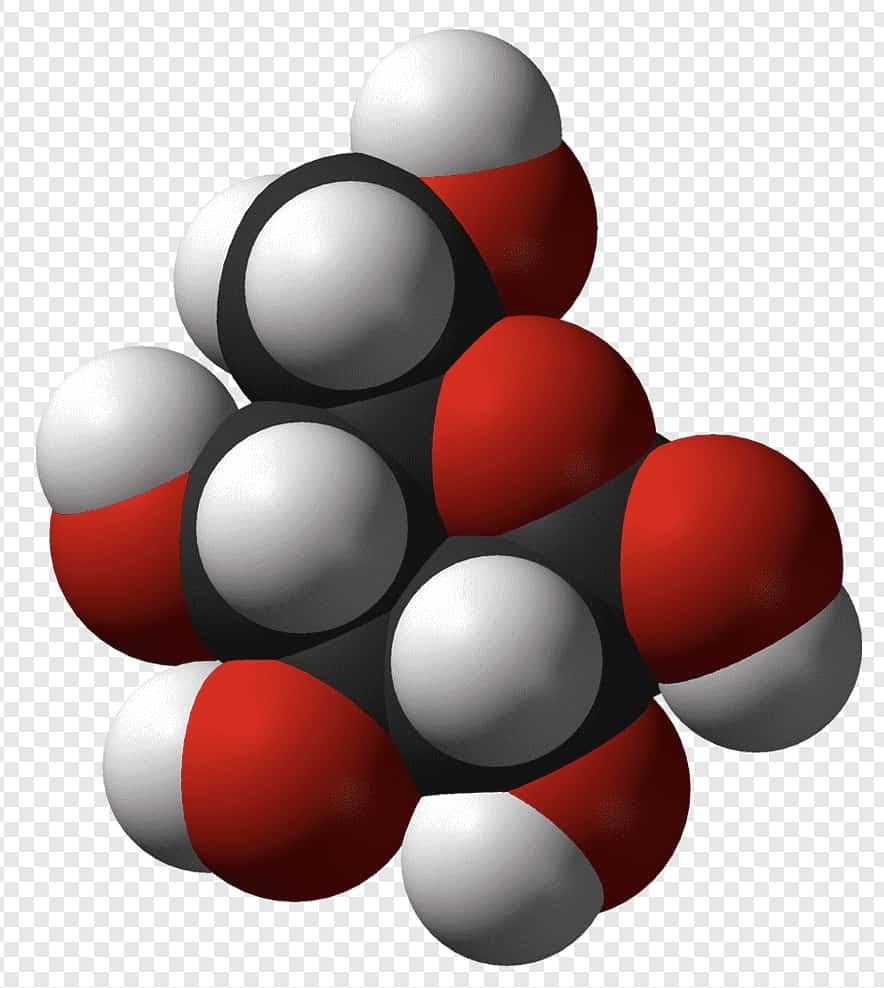

これは炭水化物の分子です。

炭素(C)と水(H2O)でできています、〈炭素と水の化合物〉ということで『炭水化物』、いいネーミングだと思います。

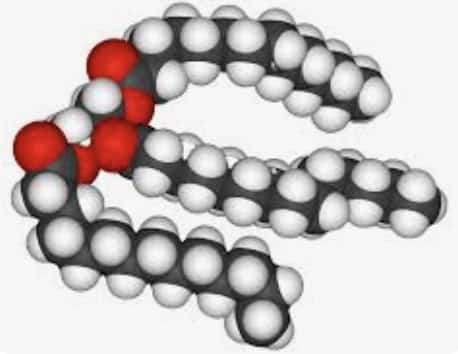

この分子は脂肪の一つの形態です。

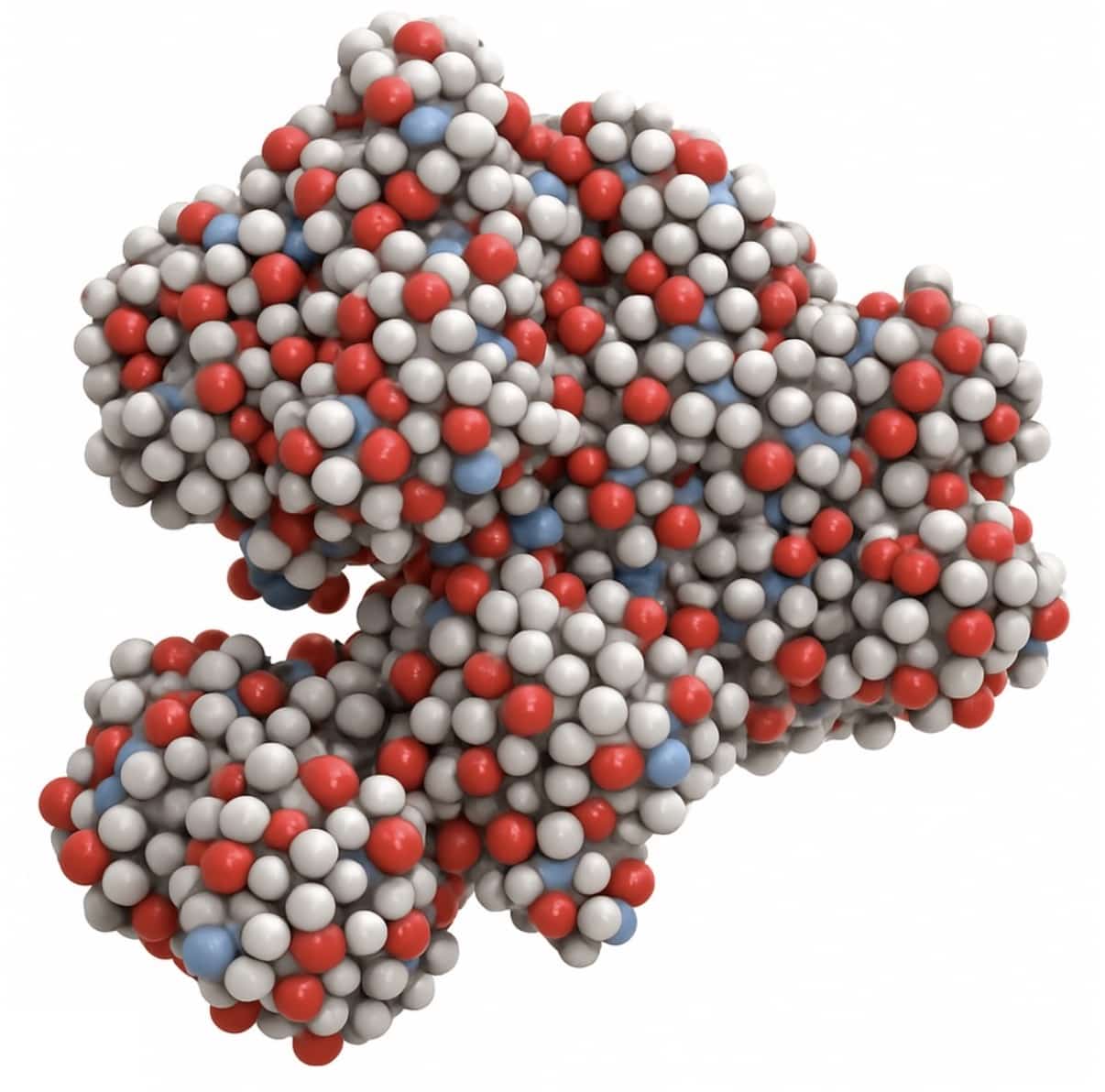

それらに対してタンパク質はたくさんの原子が結びついた巨大な分子です。このタンパク質でもシンプルな構造で、まだまだ巨大なタンパク質の種類もあります。

タンパク質の分子はいろいろな原子が複雑に巨大に結合している状態なのです。

これだけ大きいので熱が加わると動きが激しくなって構造の変化が起こりやすくなります。

熱っすると、タンパク質の立体構造がほつれ始め、構造に変化が起こり、固まるのです。

大豆タンパクの液(豆乳)にニガリ(塩化マグネシウム)が加えて熱すると巨大で複雑なタンパク質の立体構造が崩れていって、その部分にニガリの分子が結合して豆腐と呼ばれる状態に固まっていきます。

動物性のタンパク質に酸を加えるとヨーグルトやチーズと呼ばれる物質になります。

酵素でも簡単に固まります。

これもチーズの状態になります。

みなさんもいろいろ試してみませんか。

① 一記事につき1回の〈いいね〉クリックは「たの研」の大きな応援の一票になります!⬅︎応援クリック

② たのしい教育を本格的に学ぶ〈たのしい教育メールマガジン-週刊/有料〉を購読しませんか! たのしい教育の実践方法から発想法、映画の章ほか充実した内容です。講座・教材等の割引もあります(紹介サイトが開きます)

③ 受講費、教材費、スーパーバイズなどの費用は全て、たくさんの方達へのたのしい教育の普及、ひとり親家庭など困窮した方たちへの支援に利用されています

⭐️ 「いいね」と思った方は〈SNSや口コミ〉でぜひこのサイトを広げ、応援してください!