以前、なぞなぞ・クイズの歴史を調べていて面白いと思ったことがあります。書こうと思いながら何年も過ぎてしまいました、また数年経過しないうちに書いておきましょう、まず予想を立ててみてください。

問題1.

世界で最も古いなぞなぞ・クイズを探していくと、どれくらい前までさかのぼることができると思いますか?予想

ア.100年くらいまえ

イ.500年くらいまえ

ウ.1000年くらいまえ

エ.2000年くらいまえ

オ. もっと前

どうしてそう予想ましたか?

「どれくらい前までたどることができるか?」と問われても、それには〈文字〉などに記録されているものをたどるしかありません。描かれた絵からは、情報を読み解くことが難しいからです。

私たちホモ・サピエンス(現代人)は20~30万年前に誕生した、他のホモ族から別れ進化したと考えられています。

私たちが文字記録を残すようになったのは、どれくら前からでしょうか?

問題2.

世界で最も古い記録(文字)は、どれくらい前までさかのぼることができると思いますか?予想

ア.20万年くらいまえ

イ.10万年くらいまえ

ウ.1万年くらいまえ

エ.1000年くらいまえ

オ. その他

どうしてそう予想ましたか?

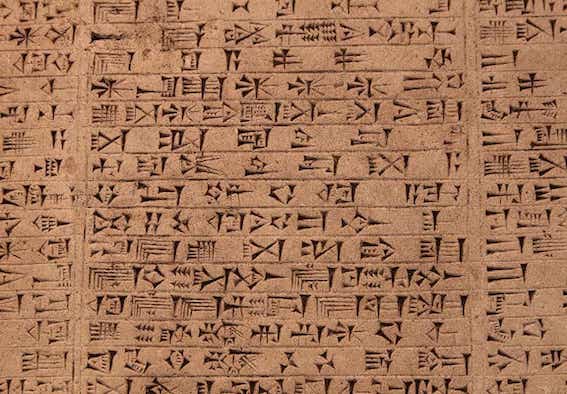

お話1 文字記録

人類の最古の文字記録はシュメール人が残した〈くさび形文字〉だと言われています。紀元前3000年くらい、今から5000年くらい前に残されるようになった文字です。※年代については諸説あって400-500年くらいの幅があります ※くさびというのはV字型の木片・鉄片のことで、くさびの形を組合わせて綴られているのでくさび型文字だと呼ばれています

ホモサピエンスの歴史を20万年だとして、それを1mで表すと、最古の文字が誕生したのしたのは今から2.5cmくらい前のことです。97cmくらいの間は文字記録はありません、最近のことですね。

さてはじめの問題、世界最古のなぞなぞ・クイズはどのくらくらい前に記録されているか?

まだの方は戻って予想を立ててみてください、変更はありませんか?

お話 世界最古のなぞなぞ

世界最古のなぞなぞはシュメール人の残した楔形文字で記録されています。今から約4000年くらい前に刻まれたものだと言われています。

これをもって「人間は4000年くらいまえになぞなぞをたのしみ出した」とは言えません。私は、人間たちは文字記録を発明するもっとずっと前からたのしんでいたのだろうと考えています。人間の知的高まりは突然ある時に始まるのではなく、じわじわと高まってくるものだからです。

さて、では問題、その最古のなぞなぞ・クイズはどういうものだったか?

長くなりました、次に書きましょう、たのしみにしていてください。

① 毎日1回の〈いいね〉クリックで「たの研」がもっと元気になる!⬅︎応援クリック

② たのしい教育を本格的に学ぶ〈たのしい教育メールマガジン-週刊/有料〉を購読しませんか! たのしい教育の実践方法から発想法、映画の章ほか充実した内容です。講座・教材等の割引もあります(紹介サイトが開きます)

③ 受講費、教材費、スーパーバイズなどの費用は全て、たくさんの方達へのたのしい教育の普及、ひとり親家庭など困窮した方たちへの支援に利用されています

⭐️ 〈SNSや口コミ〉でこのサイトを広げ、たのしい教育活動を応援していただければ幸いです!

④可能な方は気軽におたより、記事内の予想などを⬇︎