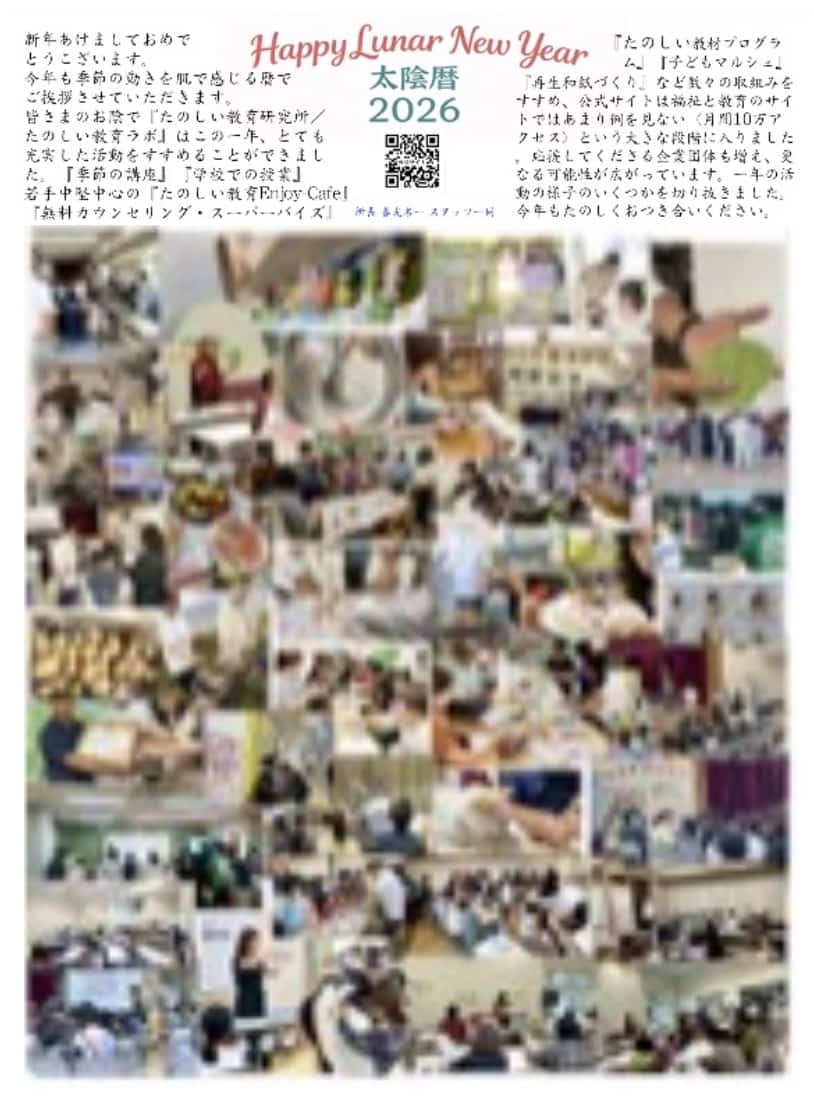

公式サイトを綴る時間もたのしいひと時です。最近は「この記事を1日何千人の人たちが読んでくれることになる」と感じながら豊かな気持ちで画面に向かっています。ちなみにこれは今朝起きたときのページビュー数です、1日を終えるときには何倍かになっていることでしょう。今日もこのサイトを読んでくれた皆さんに心から感謝しています。

![]()

今日は、その読者の方から届いたお便りを紹介させていただきます。

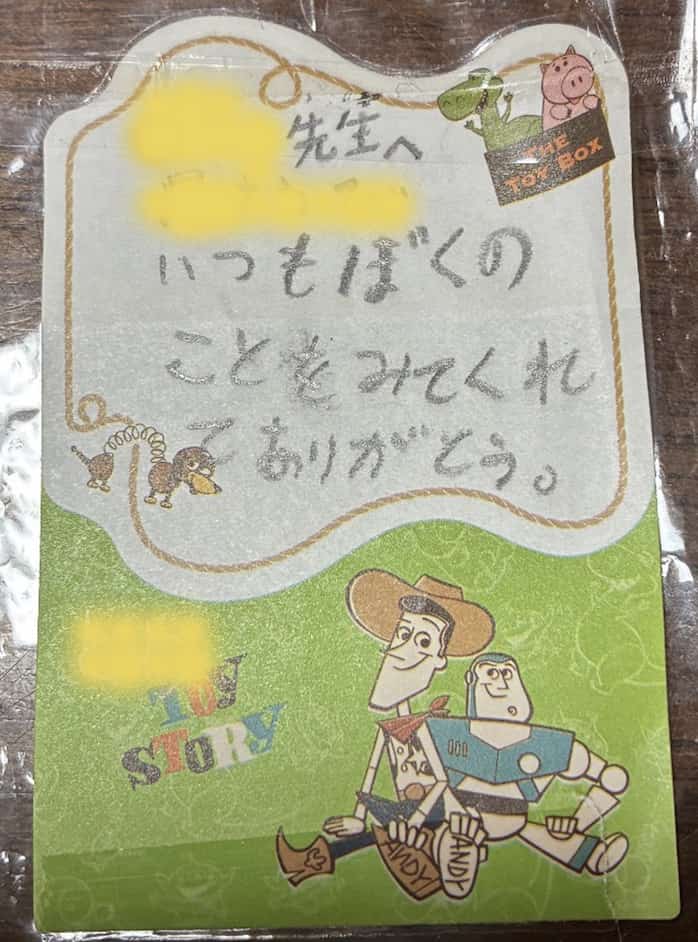

〈たの研/たのしい教育ラボ〉の「子どもたちの笑顔と可能性を広げる活動」を知って、自分が子どもからもらった宝物を送ってくれました。

教師という仕事をしていると「きっとこのままスクスク伸びていってくれるだろう」という子も気持ちよく覚えているのと同時に「いろいろな課題を抱えた子どもたち」のことも多く覚えているものです。

文章を読むと、手紙をくれた子は後者のようです、それだけに宝物になったのでしょう。

楽しい福祉&教育 をすすめていくと、こういう手紙をもらうことが、それまでよりずっと増えていくでしょう。

前回紹介したメルマガの〈授業の章〉で取り上げた『都道府県カルタ』も大好評で、印刷版ではなく完成版を送ってもらいたいという声も届いています。

〈発想法の章〉で取り上げた『カウンセリングのものの見方・考え方』についても、もっと読みたいですという声が届いています。

たのしい教育&福祉は、具体的なプログラムと発想法・哲学がセットで一つです。

もっと学びたいかたは、このサイトの記事をたどっていろいろお読みください。さらに深く、という場合はメルマガ、もっとという方はスーパーバイズをお申し込みください。

全力で応援いたします。

① 一記事につき1回の〈いいね〉クリックは「たの研」の大きな応援の一票になります!⬅︎応援クリック

② たのしい教育を本格的に学ぶ〈たのしい教育メールマガジン-週刊/有料〉を購読しませんか! たのしい教育の実践方法から発想法、映画の章ほか充実した内容です。講座・教材等の割引もあります(紹介サイトが開きます)

③ 受講費、教材費、スーパーバイズなどの費用は全て、たくさんの方達へのたのしい教育の普及、ひとり親家庭など困窮した方たちへの支援に利用されています

⭐️ 「いいね」と思った方は〈SNSや口コミ〉でぜひこのサイトを広げ、応援してください!