年末に続いて新年も歩き初めでスタートし元気に過ごしています。夜の冷えた中を暖かくして歩くのもたのしいのですけど、昼は昼で植物や虫たちをたのしむことができます。

これは今年はじめて見た『リュウキュウコスミレ』です、二人仲良く咲いています。

ジャガイモの花も咲いていました、鮮やかな花です。

ジャガイモの実とタネの話を以前書いた記憶があります、興味のある方はぜひサーチしてみてください。

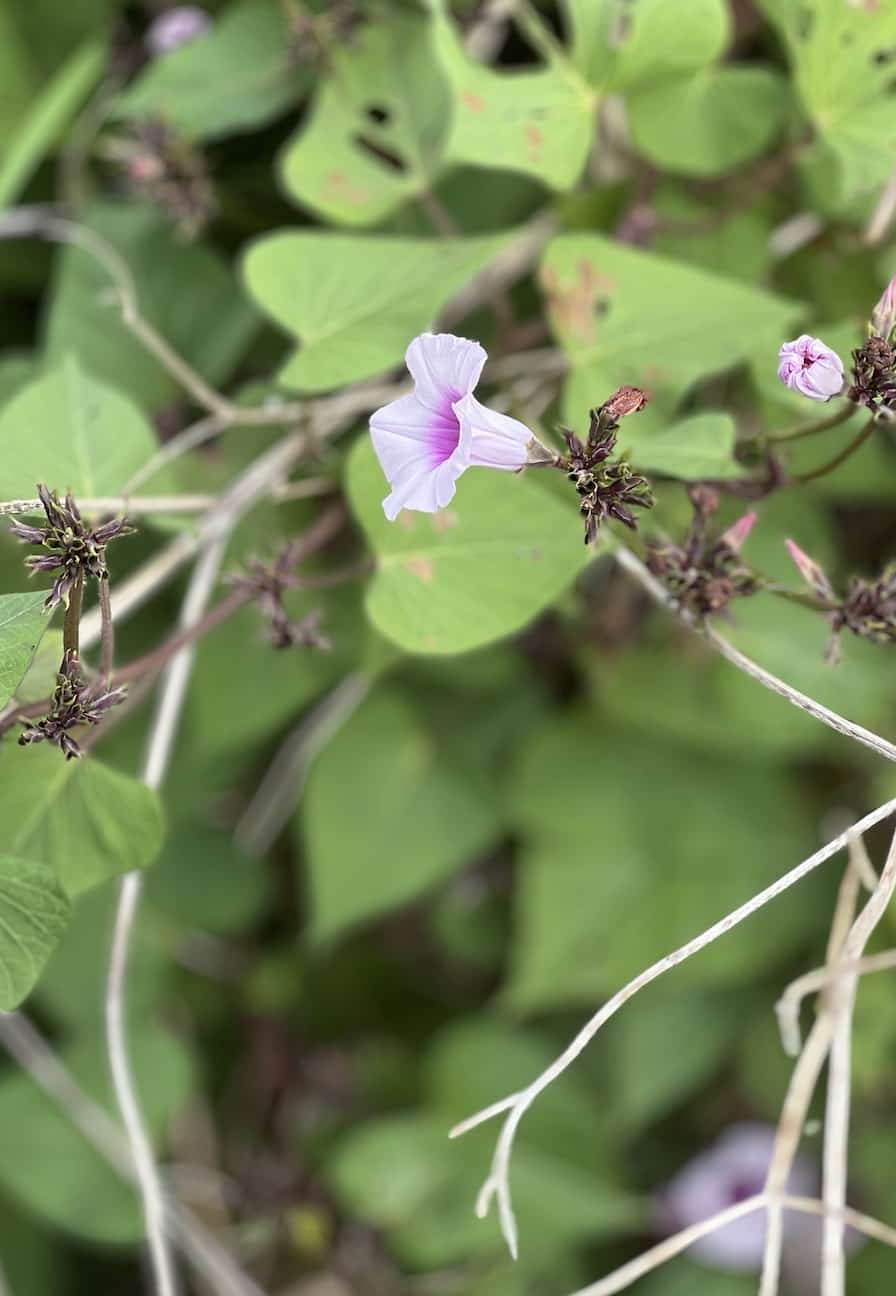

大きな畑にさつまいもがたくさん植えられていて、花も咲いています、アサガオに似た花の形をしています。

そういえばサツマイモの実やタネってどんなのだろう?

みなさんはご存知ですか?

ちなみにサツマイモそのものは実ではありません、中にタネもありません。

花の散ったあとの部分をいろいろ探してみたのですけど、まだ膨らんできていませんでした、次のチャンスをたのしみにしておきたいと思います。

寒さの中でも歩けばたのしさいっぱいです。

みなさんもたのしんでみませんか。

① 毎日1回の〈いいね〉クリックは「たの研」の大きな応援の一票になります!⬅︎応援クリック

② たのしい教育を本格的に学ぶ〈たのしい教育メールマガジン-週刊/有料〉を購読しませんか! たのしい教育の実践方法から発想法、映画の章ほか充実した内容です。講座・教材等の割引もあります(紹介サイトが開きます)

③ 受講費、教材費、スーパーバイズなどの費用は全て、たくさんの方達へのたのしい教育の普及、ひとり親家庭など困窮した方たちへの支援に利用されています

⭐️ 「いいね」と思った方は〈SNSや口コミ〉でぜひこのサイトを広げ、応援してください!

超早咲きの花でも、ちゃんと実になっています。

超早咲きの花でも、ちゃんと実になっています。