豆腐の作り方はとても簡単です。

簡単すぎて信じられないかもしれません。

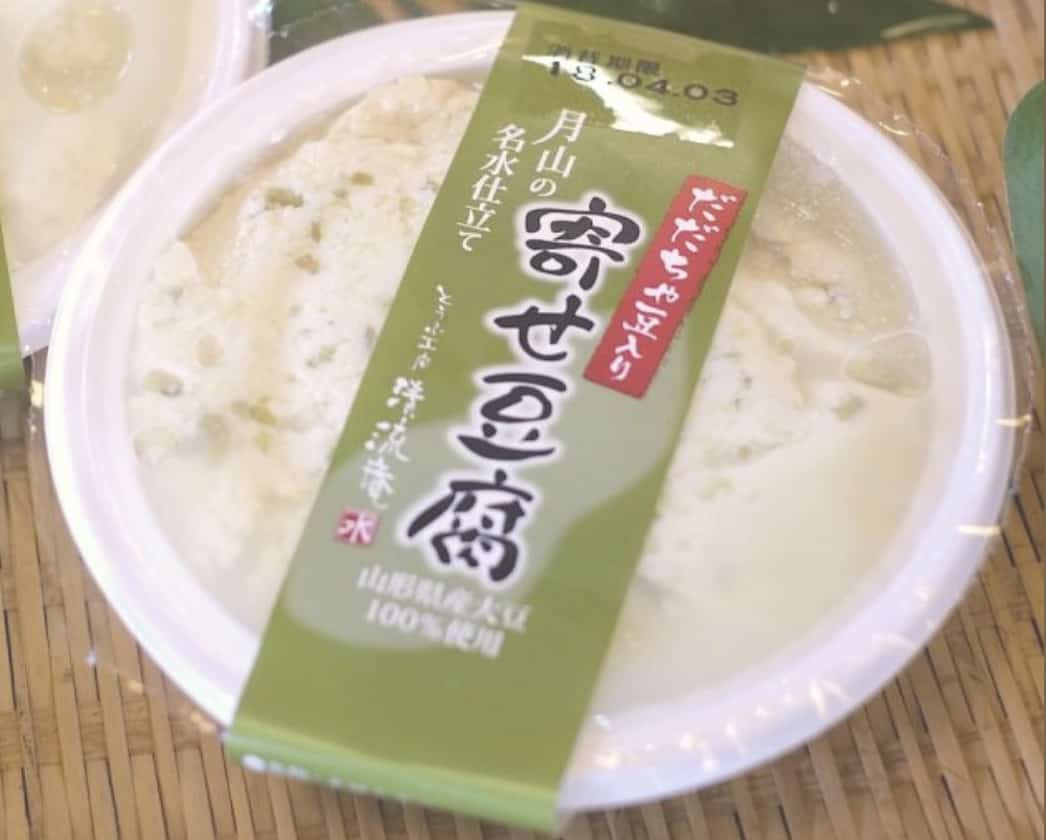

1.「成分無調整」の豆乳400gと「ニガリ」5gをナベに入れて軽くまぜる

豆乳というのは豆腐を作る際にできる液体のことで、大豆を水に浸してすり潰して加熱して濾(こ)した液のことです。

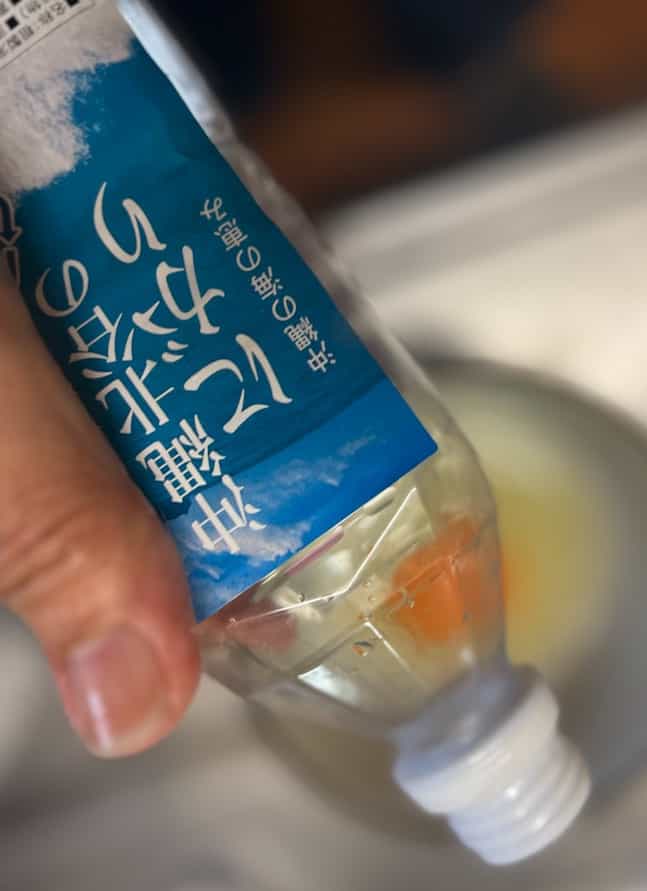

ニガリはスーパーにある多くのものは弱い・薄いので、濃いものを利用しています。

ニガリはスーパーにある多くのものは弱い・薄いので、濃いものを利用しています。

2.火にかけて「沸騰し始め/全体の1/4くらい泡立つ程度」で火を止めて固まるのを待つ。待つのは5分くらいかな、こんな具合に固まってきます。豆腐ができました。

固まった豆腐をスプーンでやさしくすくって、塩を軽くふりかけてたべましょう。

本当に美味しいですよ、身体にもとても優しい感じがします。

うまく固まらないということがあったら、ニガリが薄い可能性があります。2gくらい増やしてみてください。

シンプル美味しい豆腐作りの研究はどんどん進んでいます。

みなさんの写真も送ってくれると嬉しいです。

① 一記事につき1回の〈いいね〉クリックは「たの研」の大きな応援の一票になります!⬅︎応援クリック

② たのしい教育を本格的に学ぶ〈たのしい教育メールマガジン-週刊/有料〉を購読しませんか! たのしい教育の実践方法から発想法、映画の章ほか充実した内容です。講座・教材等の割引もあります(紹介サイトが開きます)

③ 受講費、教材費、スーパーバイズなどの費用は全て、たくさんの方達へのたのしい教育の普及、ひとり親家庭など困窮した方たちへの支援に利用されています

⭐️ 「いいね」と思った方は〈SNSや口コミ〉でぜひこのサイトを広げ、応援してください!