居場所ほか福祉の場でがんばっている人たちの中には熱意はあるけれど子どもたちとどう打ち解けてよいかわからないという人たちもいます。

実はカウンセラーの中にもいて、ひたすらうつむいて何も答えてくれない子を前に、打つ手がなくて「教頭先生、依頼された子の件ですけど、お話をすすめるのは難しいです」と話さざるをえないスクールカウンセラーもいます。

そういう相談が〈たの研〉に寄せられた時「まず子どもたちが〈おもしろい〉と感じてくれるものを利用してみませんか」と提案することがあります。

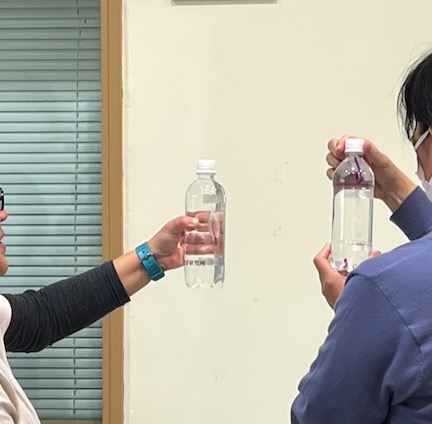

水中シャトルは気軽に利用できる一つです。

これは〈たの研〉の講座でスタッフが水中シャトルの使い方を紹介している様子です。

中にある魚が、こちらが命じたとおりに水底に降りて行ったり上がったり水中でピタリと止まったりしてくれます。

福祉の場には〈こどもたちのために〉と熱意をもって関わっている方たちがたくさんいます。

熱意は出発点でありアクセルになります、でもそれがあればよい、というわけではありません。

〈たの研/たのしい教育研究所〉は子どもたちや保護者への直接的な取り組みをすすめながら、福祉の場でがんばっているみなさんもサポートしています。

気軽にお問い合わせください。

① 一記事につき1回の〈いいね〉クリックは「たの研」の大きな応援の一票になります!⬅︎応援クリック

② たのしい教育を本格的に学ぶ〈たのしい教育メールマガジン-週刊/有料〉を購読しませんか! たのしい教育の実践方法から発想法、映画の章ほか充実した内容です。講座・教材等の割引もあります(紹介サイトが開きます)

③ 受講費、教材費、スーパーバイズなどの費用は全て、たくさんの方達へのたのしい教育の普及、ひとり親家庭など困窮した方たちへの支援に利用されています

⭐️ 「いいね」と思った方は〈SNSや口コミ〉でぜひこのサイトを広げ、応援してください!