最近読んだ刑事物の小説に出てきた会話を紹介します。

久しぶりに娘の元を訪ねた刑事のシーンです。

娘が自分の息子に向かって「いつまでスマホで漫画みてるの!」と叱るシーンで、父親に嘆きます。

「この子、学校から帰ったら宿題しないでずっとスマホばっかりなの…

お父さん、子どもにスマホをやめさせる一番いい方法は何だかわかる?

・・・

みなさんはどう思いますか?

⇩

⇩

⇩

会話はこう続きます。

「コンピュータゲームなの。

笑えるわよね」

主人公の刑事は笑いませんでしたが、私は笑ってしまいました。

その子はその道で可能性を伸ばす可能性があります。

とはいっても科学の楽しさはコンピュータに閉ざされた世界を簡単に凌駕します。

先日ある方から、栽培しているシイタケを見せてもらいました。ふくふくして大きく、とても美味しそうです。

なんと一週間くらい菌糸に水をスプレーしていくだけで、スーパーで売られているシイタケより大きくなったとのこと、おどろきました。

コンピュータゲームも楽しいけれど、自然や科学はかんたんにそれを超えていくでしょう、そのを体感してもらうのがたのしい教育です。

興味のある方は12月のクリスマススペシャルを体験してみてください。

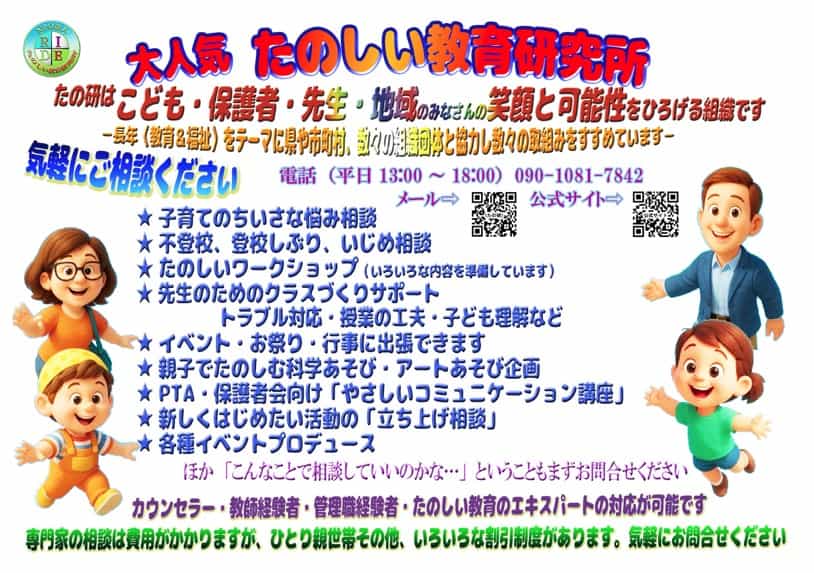

① 一記事につき1回の〈いいね〉クリックは「たの研」の大きな応援の一票になります!⬅︎応援クリック

② たのしい教育を本格的に学ぶ〈たのしい教育メールマガジン-週刊/有料〉を購読しませんか! たのしい教育の実践方法から発想法、映画の章ほか充実した内容です。講座・教材等の割引もあります(紹介サイトが開きます)

③ 受講費、教材費、スーパーバイズなどの費用は全て、たくさんの方達へのたのしい教育の普及、ひとり親家庭など困窮した方たちへの支援に利用されています

⭐️ 「いいね」と思った方は〈SNSや口コミ〉でぜひこのサイトを広げ、応援してください!