「たのしい教育」「楽しい教育」で検索すると〈NPO法人たのしい教育研究所〉の公式サイトがトップにでます。みなさんのおかげで「楽しい学習・たのしい学習」や「楽しい教材・たのしい教材」でも1位か2位にランキングされるようになりました。

それだけに、教育の中で「たのしさ」を語る時の責任を感じなくてはいけないと思っています。

どうだったでしょう、前回の問いかけについて考えてみていただけたでしょうか?

私たちが生きて行く時に〈論理的に考え構築してきたもの〉を優先して生きて行った方がよいのか、それとも〈感覚〉を優先した方がよいのか、皆さんの答えはどうなったでしたか?

楽しい教育研究所の立場はこうです。

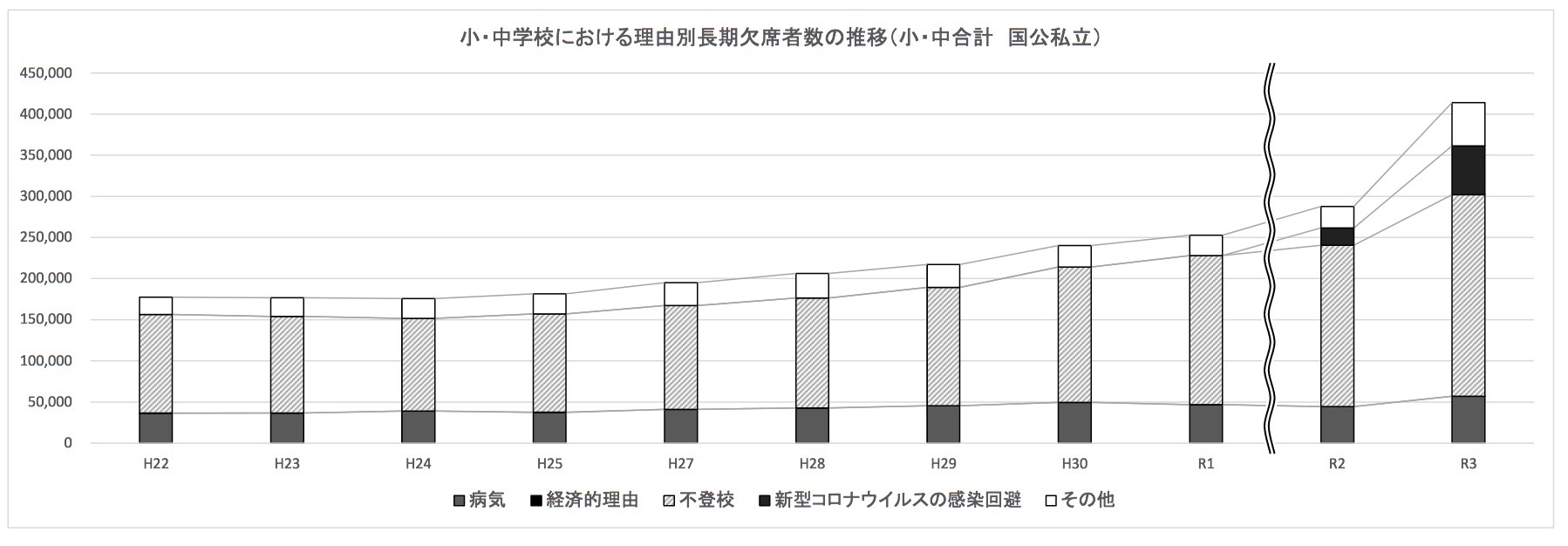

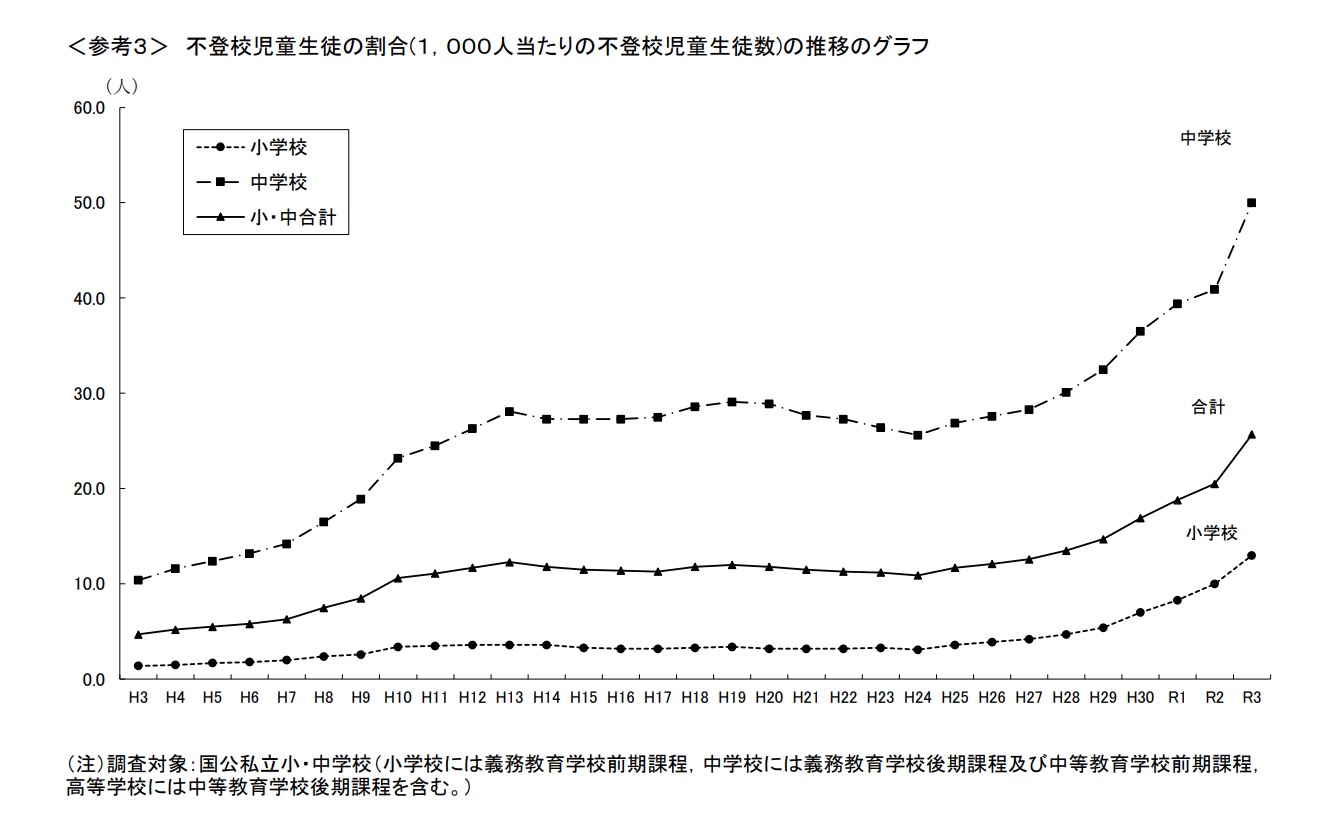

たくさんの人材と予算と時間を投じて構築してきた学校教育システムの中で、主体である〈こども達〉がどんどん離れていくという結果を生むことになりました。

これは文科省が発表した直近のデータ、昨年2021年度の集計です。

https://www.mext.go.jp/content/20221021-mxt_jidou02-100002753_1.pdf

私いっきゅうは学校のシステムの中に長年いましたから教育現場にいる先生たち、管理職のみなさん、教育行政の方たちのことをよく知っています。

一般の方たちは新聞・TVやネット上に流れる問題教師・行政官などのニュースを見ている、こんなダメダメな人たちがたくさんいると思っているかもしれません。

違います。

あまりの激務にそういう様子には見えないかもしれません、しかし教育に関わっている人たちは子ども達が大好きで、情熱を持っている人たちがほとんどです。

本気で「どうにか教育をよくしよう」と考えて新しい方法を考え出し、全力でとりくんでいる人たちがほとんどです。

しかし結果として、こども達がどんどん離れていく状況を生み出している。

例えば民間の会社が莫大な予算と人材と時間をかけて取り組んでシステムを構築していった結果、どんどん客離れが進んでいくとしたらどうなるでしょう。

その取組は何のためのものだったのか、そもそもそういうことを議論する前にその会社は潰れてしまっているでしょう。

たのしい教育研究所は批判ではなく提案をする組織です。

〈たのしさ〉を指標にして教育を構築していくことによって〈こども達の、先生たち・管理職の方たちの、行政にいる方たちの笑顔とやる気が高まる〉というのがたのしい教育研究所が提唱していることで、その方法についても数々の具体的な提案をしています。そしてその取組は受講者の方たちからとても高い満足度を得ています。

ところで単に〈たのしさ〉という場合、それは万能ではありません。中学の先生からの相談で〈万引きがたのしい〉と繰り返す人がいるという話を聞いたことがあるのですけど、そういうたのしさを追求されても困ります。

これまでそういう疑問を投げかけられたことはないのですけど、もちろん、たのしい教育研究所は「たのしければ何でもいい」といっているのではありません。

実験的な試みの中で〈明らかに学ぶ人たちの目が輝き知的好奇心を高め、もっと学びたいと感じるようになるもの〉それがたのしい教育です。

その実験的な試みの中で〈論理的な思考〉は不可欠です。

先生たち・管理職の皆さん、教育行政にいる方たち、つまり教育に関わる全体が、論理的な思考のベクトル(方向と大きさ)に私たちの感覚つまり「たのしさ」に向かっていくことによって教育は明らかに良い方向に変わるというのがたのしい教育の考え方です。

たとえば〈かけ算〉も「覚えればよい」というものではなく、そこに子どもたちの生き生きとしたたのしさを追求する。そういう教育の中から〈生き生きとした算数・数学的な見方・考え方〉が育っていくことは、これまでの実験で明らかだからです。

現在の学校教育は〈1872年・明治5年〉の学制以来150年という長い歴史の中で構築されています。そこに〈たのしさ〉という指標がどれだけ入っていたでしょう?

その長い歴史のほとんどは〈欧米に追いつけ〉という取組でした。

その取組みは明らかに成功し、日本は世界のトップレベルの成功をおさめました。

その後〈欧米を追い越せ〉という流れがあったものの、結果的に経済的にも女性の社会進出など社会システムにしてもかなり遅れていることは明らかです。

停滞した社会の中で明るい未来を作り育てていくことは従来のシステムの中でがんばり続けるだけでは難しいでしょう。

新たなベクトル、それが〈たのしさ〉です。

〈たのしいことは嫌いだ〉という人には出会ったことがありません、きっと文科省の中枢でがんばっている方たち、教育委員会の中でがんばっている方たち、教育現場で全力をあげている先生たちのほぼ全てが賛同してくれるものだと思います。

巨大なシステムが〈たのしさ〉の向きにゆっくり舵を切る、その日がくることをたのしみに、たのしい教育研究所の取組みをすすめていきたいと思います。

読者の皆さんが応援してくれることが、元気のもとです。

① 1日1回の応援〈いいね〉クリックで「たの研」が着実に強くなる!

② たのしい教育をより深く学び、より強く応援するための〈たのしい教育メールマガジン〉を一年間購読してみませんか。カウンセリングや講座、文章ドクター等の割引、教材購入の割引等の特典もあります