現代の小説家で最も好きな作家は誰かと尋ねられたら『吉村昭よしむらあきら』と答える気がします。文学性とエンターテインメントを兼ね備えた作品の数々、読むとその世界の中に没入して、途中で本を閉じることが難しくなります。

所用で東京にいった時、時間をつくって吉村昭記念文学館に行ってきました、荒川区の中央図書館内に設置された施設です。

実はネット上ですでに何度もこの文学館はみてきました。

興味のある方はクリックしてみてください⇨https://my.matterport.com/show/?m=LeDjtoyThW5

実際の記念館に行くと、入り口に立っただけで、これまでパソコン上で親しんできたバーチャルの世界にはないリアルの大きさを感じます。

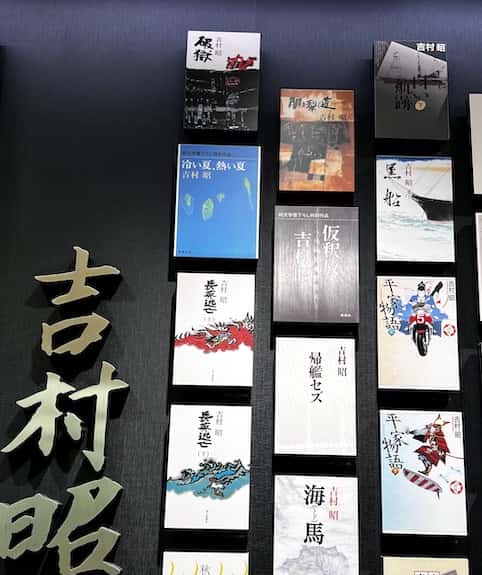

入り口は吉村昭のこれまでの著作物がディスプレイされています。

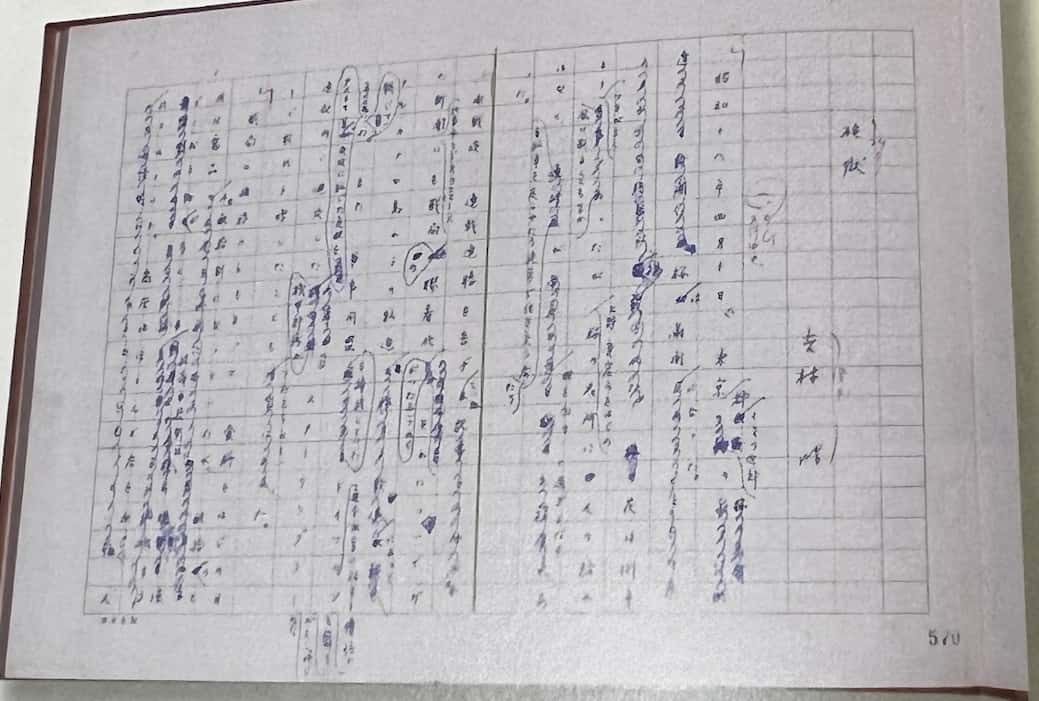

もっとも目を引いたのは、吉村昭の実筆原稿です、撮影禁止だったので、購入した〈常設展示図録〉の写真を利用します。

文章の達人がこんなに手を入れて作品を発表していることに、驚いてしまいます。※これは「破獄」という作品の直筆原稿。刑務所脱走の天才〈佐久間清太郎〉と、刑務所の中ではじめて彼を人として扱う刑務所長〈鈴江圭三郎〉の物語です、未読の方にはぜひ読んでもらいたい一作です

私のこのサイトもメルマガも〆切ギリギリに書き上げるので誤字があったり、下手な表現があったりで、もっと時間をかけて校正編集しなくてはと反省しきりです。でもやはり私の時間と能力の限界なので、少しの間違いは皆さんの頭の中で心地よい方に変換して読んでくださいね

これでもか、これでもかというほど丹念に言葉を 私が読んできたいろいろな作品の直筆原稿で、どの表現をどう直していったのか、時間をかけて見ていました。

つづきはメルマガで書かせていただくとして、ふと気づいたことがあります。

わが沖縄には「文学館」「文学記念館」があるか?

私が知る限り〈ない〉というのが答えです。

サイトで調べてみても、◯◯文学館 というような建物はありません⇨https://www.navitime.co.jp/category/0705012/47/ もしご存じの方がいたら教えてください

沖縄を代表する文学者というと誰なんだろう。たとえば私は大城立裕さんをリスペクトしているのだけど、「大城立裕文学館」とか「大城立裕記念館」というものを設立しようという土壌は沖縄にはないのでしょう。

わが琉球・沖縄には〈文学〉は深く根ざしていないのだろうか?

本格的な科学館を建てたい、県外から足を運ぶ、「天気の悪い時には沖縄の科学館で1日過ごすといいよ」と言ってもらえるようなものを創りたいというのが夢のひとつだけれど、その次は沖縄にはじめての文学館を創りたいという思いが湧き上がってきています。

作るとしたらどの文学館でしょう?

・おもろそうし文学館

・伊波普猷文学館

いや…

やはり子どもたちも足を運びたくなるものがいいな。

皆さんにいいアイディアはありませんか?

① 毎日1回の〈いいね〉クリックで「たの研」がもっと元気になる!⬅︎応援クリック

② たのしい教育を本格的に学ぶ〈たのしい教育メールマガジン-週刊/有料〉を購読しませんか! たのしい教育の実践方法から発想法、映画の章ほか充実した内容です。講座・教材等の割引もあります(紹介サイトが開きます)

③ 受講費、教材費、スーパーバイズなどの費用は全て、たくさんの方達へのたのしい教育の普及、ひとり親家庭など困窮した方たちへの支援に利用されています

⭐️ 「いいね」と思った方は〈SNSや口コミ〉でぜひこのサイトを広げ、応援してください!