寺田寅彦の『物理学と感覚』のはじめの部分にこういう文章が出てきます。

人間がその周囲の自然界の事物に対する知識経験の基になる材料は、いずれも直接間接に吾人の五感を通じて供給されるものである。生まれつき盲目で視神経の能力を欠いた人間には色という言葉はなんらの意味を持たない、物体の性質から色という観念をぬき出して考える事がどうしてもできない。トルストイのおとぎ話に牛乳の白色という観念を盲者に理解させようとしてむだ骨折りをする話がある。雪のようだと言えばそんなに冷たいかとこたえ白うさぎのようだと言えばそんなに毛深い柔らかいのかと聞きかえした。

Kindle 版

寺田寅彦は好きな科学者・文学者です、このサイトやメルマガでも複数回取り上げてきているのですけど、寅彦が残したもの全てを肯定的にうけ入れているわけではありません。

みなさんは上の文章で、何か気になるところはありませんか?

この頃の日本ではハンディのある人たちへの言葉は配慮されていないところがあって、そういう表現も気になるのですけど、科学的な部分ではどうでしょう。

「生まれつき盲目で視神経の能力を欠いた人間には色という言葉はなんらの意味を持たない」

というのは本当のことでしょうか?

※

生まれつき目にハンディがある人たちにとっても色は重要な意味を持ちます。パーティーに参加する時には明るい色、悲しい場に参加する時には黒系の色というようにコーディネートする必要が出てくるでしょう。

そういうことだけではありません。

色によって温度に差が出てきます。

似た様な服でも白系は涼しく過ごすことができて黒系は熱く感じます。真夏の陽の下を歩く時、黒系は熱中症の心配をしなくてはいけません。

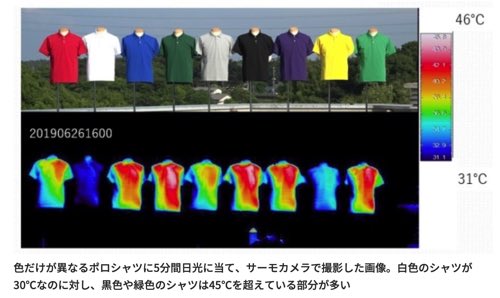

これは国立環境研究所の研究データです。同じ様な条件で5分間日光に当てると、白のシャツの温度が30度だったのに対して、黒は45度です。

https://www.nies.go.jp/social/navi/colum/topics_blackmask.html

2011年8月の晴天日に茨城県つくば市の(独)国立環境研究所敷地において、日中屋外(建物等による日影のかからない場所)で色彩以外が同一規格の衣料(U社製、同一素材・デザインのポロシャツ、色違いの9色)を用い、表面温度の経時変化を観測(赤外線サーモグラフィで最高温度を読み取る)した。色には明度という概念があり、標準的な原色(教育用折り紙)で比較した場合、白(明度1.0)、黄(1.0)、赤(0.8)、紫(0.7)、青(0.7)、緑(0.6)、黒(0.0)という数値が得られるが、この明度が可視光の反射率を代表していると考えられる。ポロシャツを使った実試験に先立ち、教育用折り紙で同様の試験(2011年7月6日午後:快晴)を行ったところ、ほぼこの順番(14時に白44℃、黄49℃、赤54℃、紫57℃、青59℃、緑62℃、黒71℃)で低温から高温に並ぶ結果が得られたため、折り紙の場合は可視光の反射率が表面温度を決める支配的要因の一つであると考えられる。

色は見た目の違いだけでなく、温度にも関わります。

服の色一つとってみても、目の不自由な方たちに「今日は暑いから白系がよいとおもうよ」とか「今日は寒いから、黒系だと暖まりやすいと思うよ」という様に声をかけてあげられます。

もちろん家の屋根の色も同じ様に温度と強く関係します。

視力面でハンディのある方たちも色を意識することは大切なことだと思うのですけど、どうでしょうか。

寺田寅彦が生きていたら、議論したいことの一つです。

① 毎日1回の〈いいね〉クリックで「たの研」がもっと強くなる!⬅︎クリック

② たのしい教育を本格的に学ぶ〈たのしい教育メールマガジン-週刊/有料〉を購読しませんか! たのしい教育の実践方法から発想法、映画の章ほか充実した内容です。講座・教材等の割引もあります(紹介サイトが開きます)

③ 応援として〈SNSや口コミ〉でこのサイトを広げていただければ幸いです!