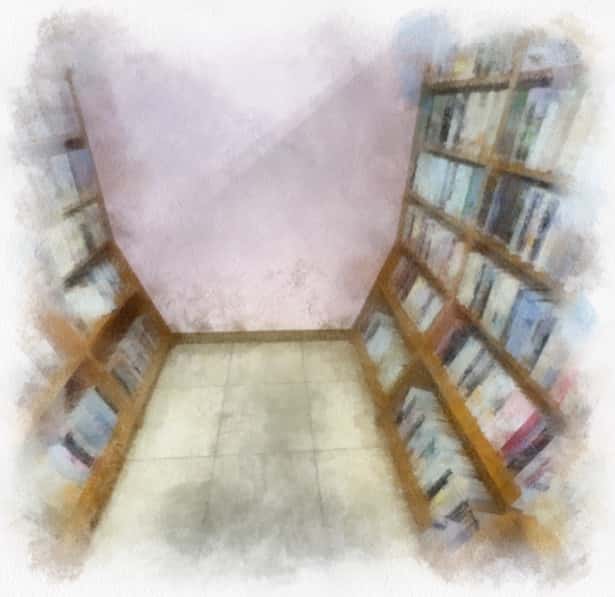

時間ができたらそこでのんびりしたいと考えている処がいろいろあります、その一つが図書館。よくぞ図書資料を一般の人たちに開いてくれたと、いくら感謝してもしすぎることはありません。

図書館自体は古代ギリシャにルーツをたどることができるのですけど、広く一般の人たちに向けて本が利用できるような公共図書館は、どうも17世紀から18世紀のヨーロッパにルーツをたどることができそうです。とはいえ、まだはっきり調べたわけではないので、確定ではありません。

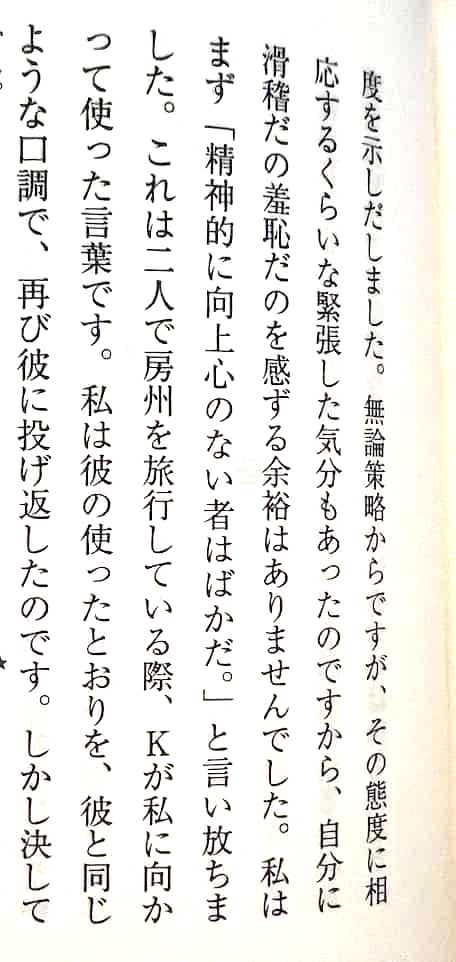

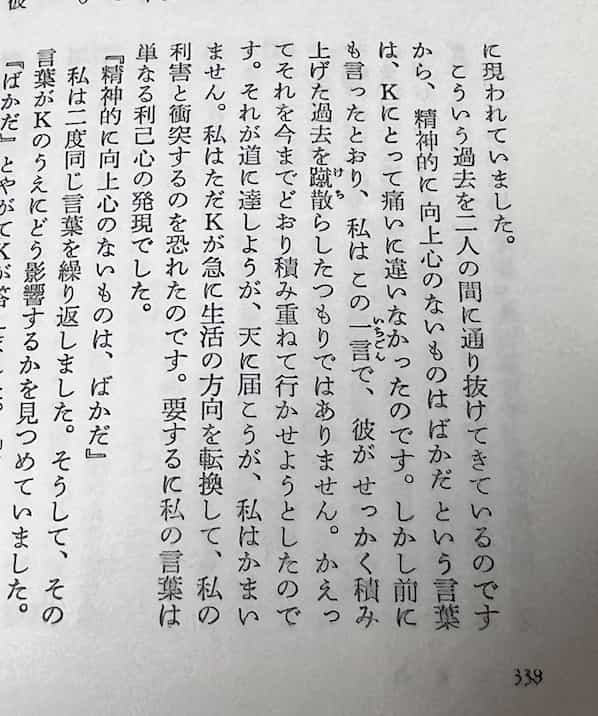

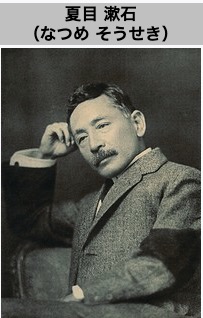

先日、夏目漱石は話し言葉をカッコ閉じしているのに〈 」 〉、教科書に載るときに句点+カッコ閉じ〈 。」 〉にかえている、という話はいろいろな人たちから、おもしろいという評価をいただいています、ありがとうございます。

その時に図書館でいろいろな本を手にしたのですけど、夏目漱石について以前から気になっていたことの解決の重要なデータを得ることができました。

wikipediaに感謝して掲載

予想することが賢くなる秘訣、たのしくなる秘訣だという話はこれまで何度もしてきたのですけど、私自身が数えきれないくらいたくさんの予想を立てて棚上げしてあります。その一つが漱石は英語に堪能でイギリスに留学していたくらいなので、きっといろいろな文学作品に触れていて、それが彼の作品の重要なヒントになっているだろう、「坊ちゃん」とか「吾輩は猫である」も実は英文学に似た作品があるのではないだろうか。

たとえば『吾輩は猫である』のように、猫が語りながら物語をすすめていく作品の構成は夏目漱石のオリジナルか?

そうだとしたら同じ日本人として誇らしいですね。

みなさんはどう思いますか?

予想「吾輩は猫である」のアイディアは

ア.漱石のオリジナル

イ.似た構成の英文学作品に影響された

どうしてそう思いますか?

※

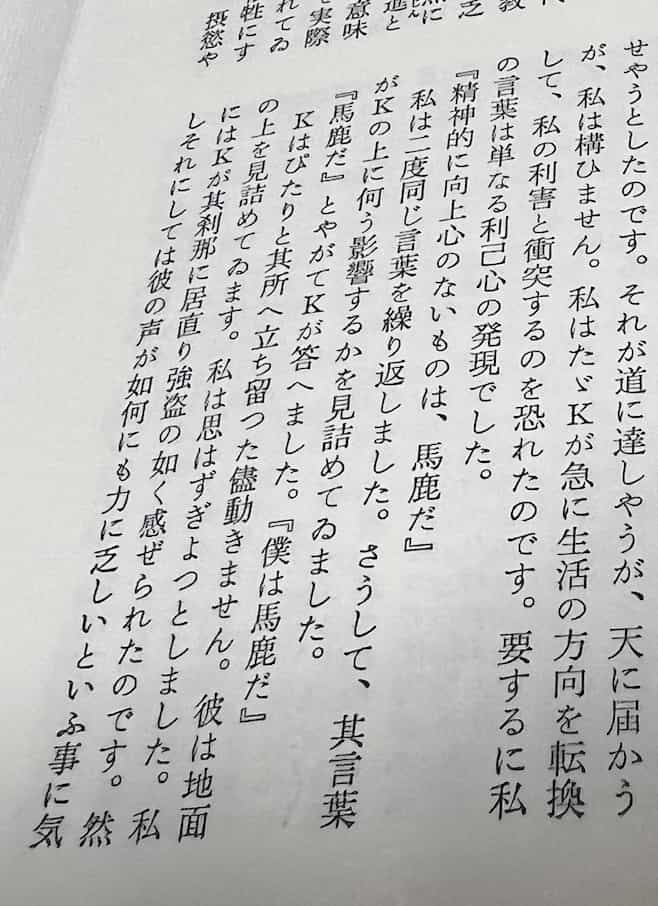

今回借りた一冊がこれ、板垣直子著『漱石文学の背景』。

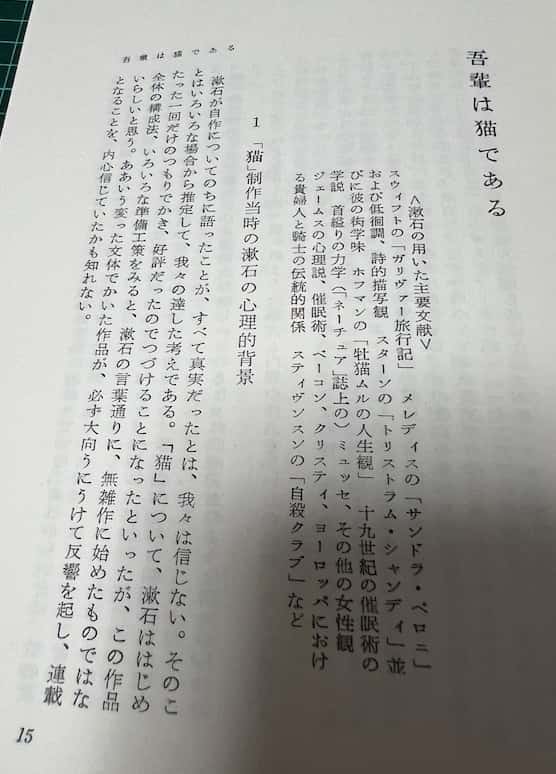

この中に、ホフマンの「雄猫ムルの人生観」という本と漱石の「吾輩は猫である」の類似性がしっかり書き込まれていすま。

これをキーに、いろいろ調べていくと、漱石がホフマンのその作品に強く影響されて「吾輩は猫である」を書いたことは間違いなさそうです。

が、趣味の範囲になりそうなので、また時間のある時に文体の比較による論証をしていくということで、ここでは、かなりの可能性としてとどめておくことにしましょう。

そういうコンセプトを漱石が英文学から得たとしても、漱石の実力がそこなわれるわけではないと思います。

人間の思考は周りのいろいろなものから影響を受けていくわけで、それは当然といえば当然だからです。

自由研究というのは何も科学的なものに限られるわけではありません。予想を立てて、その謎を追いかけることは、ある教科やジャンルに縛られるものではなく、広く森羅万象に広がります。

その答えが秘められている図書館というのは宝の山だなと思える日々です。

① 毎日1回の〈いいね〉クリックで「たの研」がもっと元気になる!⬅︎応援クリック

② たのしい教育を本格的に学ぶ〈たのしい教育メールマガジン-週刊/有料〉を購読しませんか! たのしい教育の実践方法から発想法、映画の章ほか充実した内容です。講座・教材等の割引もあります(紹介サイトが開きます)

③ 受講費、教材費、スーパーバイズなどの費用は全て、たくさんの方達へのたのしい教育の普及、ひとり親家庭など困窮した方たちへの支援に利用されています

⭐️ 〈SNSや口コミ〉でこのサイトを広げ、たのしい教育活動を応援していただければ幸いです!

④可能な方は気軽におたより、記事内の予想などを⬇︎