庭に桃の木を植えようと思って土を掘っていたら、中でウネウネ動く生き物が姿を現しました、ミミズです。

ミミズがいい土を作ってくれるありがたい生き物であることは、ご存知の方も多いでしょう。大きくわけるとこの四つの働きで土が改良されていきます。

土壌の混合: ミミズは土を食べ、消化した後、糞として排出します。この過程で、有機物と無機物が混ざり合い、土壌の構造が改善されます。これにより、水分や空気の循環が良くなり、土壌の栄養分がより利用可能になります

有機物の分解: ミミズは、落ち葉や枯れた植物などの有機物を食べることで、土壌の有機物を分解します。これにより、土壌の栄養分が増加し、植物が利用できる形になります

土壌の通気性の向上: ミミズが地中を移動することで、土壌に通気性のあるトンネルが作られます。これにより、土壌の酸素供給が向上し、根や微生物が活発に働くことができます。また、水はけも良くなり、水はたまらずに適度な湿り気が保たれます

微生物活動の促進: ミミズの消化活動により、土壌中の微生物に利用可能な栄養分が増えます。これにより、微生物の活動が活発になり、さらに土壌の有機物の分解や栄養サイクルが促進されます

実は進化論のダーウィンさんは、ミミズにとても注目していました、『種の起源』の中でもミミズに言及していますし彼の最後の著書は『ミミズによる腐葉土の形成』です、『種の起源』よりたくさん売れたといいます。

ダーウィンさんは、この本の中でとても面白い実験をしています、こどもみたいです。

ミミズのミミズが音や振動にどう反応するか、という感覚能力の研究で、息子にファゴットを演奏させ、ミミズがどう身動きするかを調べました。ファゴットって、大きな楽器ですよ、低い音で調べたのです。

ファゴット wikipediaより

また、目がないミミズが、光に対してとても敏感であることも実験で確かめています。

興味のあるみなさんは、ぜひ調べてみてください。

※

そろそろ自由研究の相談も届き始める季節です。

ミミズは、あまり好まれる生き物ではないので、ダーウィンさんの研究の追実験(光を当てると土に潜るのか、など)をしてみるのも、おもしろいと思いますよ。

ダーウィンさんの頃はなかった、赤外線の実験も、TVリモコンなどで簡単にできますから、見えない光をあててみるというのも面白いと思います。

いつもいうように、必ず〈自分の予想〉を立ててからはじめましょう。外れてもあたっても賢くなります、そして何より自分自身がたのしくなりますよ。

① 毎日1回の〈いいね〉クリックで「たの研」がもっと強くなる!⬅︎クリック

② たのしい教育を本格的に学ぶ〈たのしい教育メールマガジン-週刊/有料〉を購読しませんか! たのしい教育の実践方法から発想法、映画の章ほか充実した内容です。講座・教材等の割引もあります(紹介サイトが開きます)

③ 応援として〈SNSや口コミ〉でこのサイトを広げていただければ幸いです!

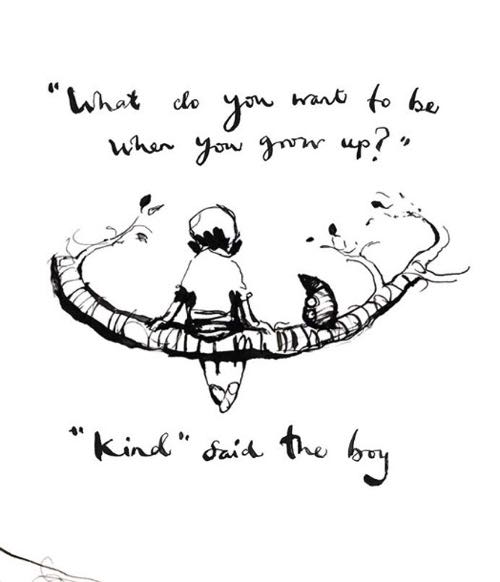

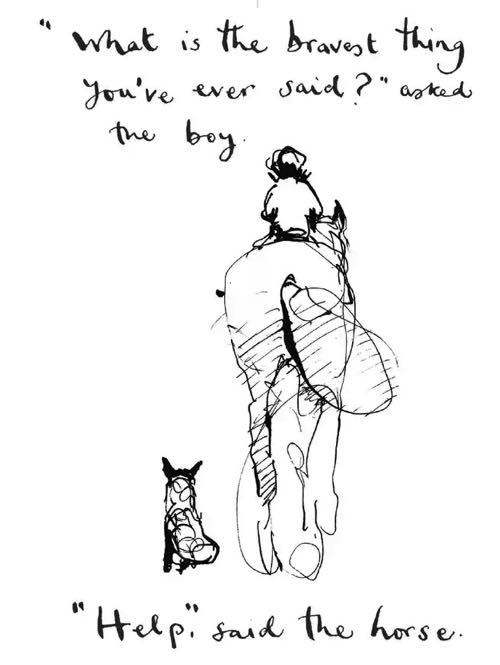

基本的な表現で、しかも感動的なので「中学の英語の教科書に使うとよいのに」と思います。

基本的な表現で、しかも感動的なので「中学の英語の教科書に使うとよいのに」と思います。