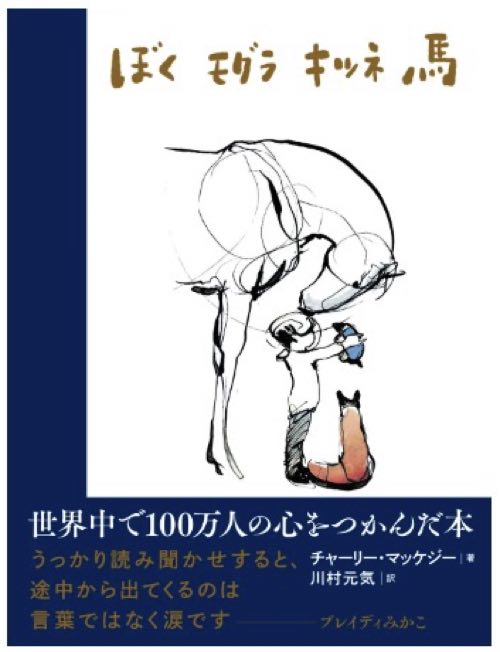

〈たのしい教育メールマガジン〉や〈このサイト〉の読者の皆さんから「図書館で借りて読んでいます」「本屋さんで手に取ったら自分のものにしたくて購入しました」etc. うれしい便りが届いている「ぼく モグラ キツネ 馬⇨archives/154024」 その後です。

先日、メンバーからの希望でたのしい教育研究所で《たのしい読み語り》が実施されました。

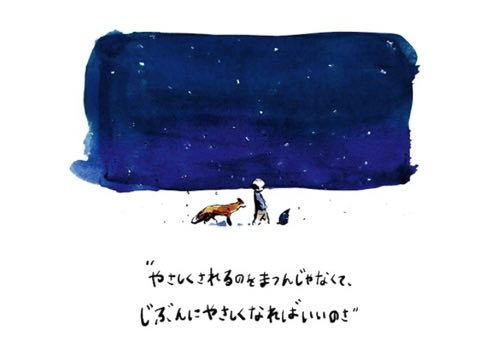

聴くたびに感覚を揺すぶってくれます。

やさしくされるのをまつんじゃなくて、

じぶんにやさしくなればいいのさ

※

この世界をおもしろがろう

みなさんも、ぜひ身近な人たちに読み語りしてみませんか。

子どもたちへ、家族へ、友人へ・・・

心が疲れているときでも、どこかのページに心動かされると思います。

もしもこの作品が気に入ってくれたら、いつかアニメーションも観てください。

熱烈な映画愛好家の私の気に入りの一作です、本の世界が一つのクリエイティブなストーリーによって展開されていきます。

今現在は〈アップルTV〉のみの公開なのですけど、いずれレンタルDVDや他の動画配信サイトにも登場してくれると思います。

① 毎日1回の〈いいね〉クリックで「たの研」がもっと強くなる!⬅︎クリック

② たのしい教育を本格的に学ぶ〈たのしい教育メールマガジン-週刊/有料〉を購読しませんか! たのしい教育の実践方法から発想法、映画の章ほか充実した内容です。講座・教材等の割引もあります(紹介サイトが開きます)

③ 応援として〈SNSや口コミ〉でこのサイトを広げていただければ幸いです!