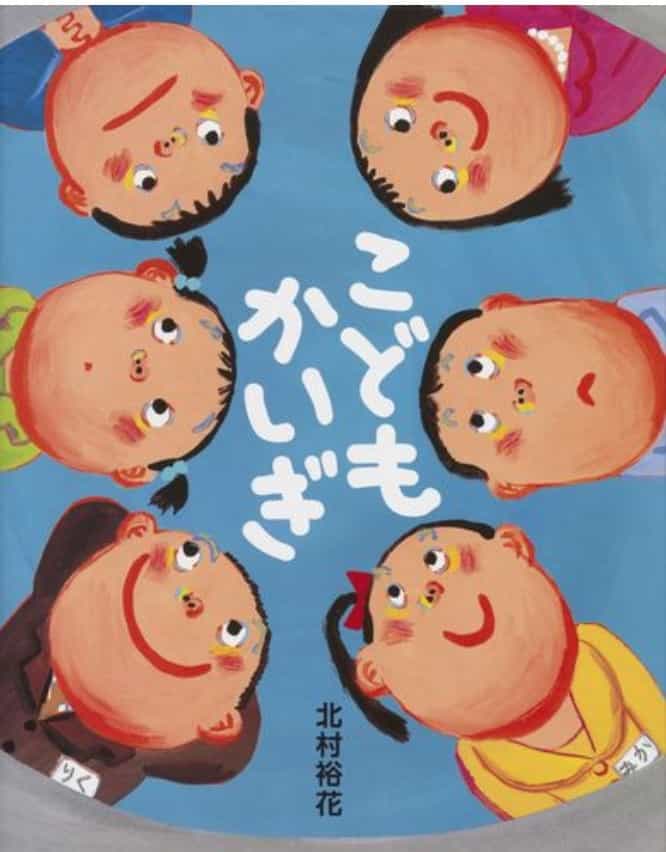

これは二週間ほど前に実施した《たのしい教育 秋の講座》の様子。この時のプログラムは〈たのしいブックレビュー〉、さくら先生が気に入りの絵本『こどもかいぎ』を読み語っているところです。参加者全員ひきこまれている様子が伝わってくるでしょうか。

〈たの研/たのしい教育研究所〉の講座でブックレビューは無くてはならない人気のプログラムで、これまでも紹介するたびに「購入しました・図書館にありました」という声が届きます。

アイディアミーティングでさくら先生が提案した内容がおもろしく、チームのアイディアを重ね『導入絵本』という名前でコンテンツを揃えていくことになりました、その後も着々と導入絵本のコンテンツが増えています。いずれ紹介する機会もあるでしょう。

※

読み語ると〈学級会やグループ会議にたいするやる気が高まる〉という導入絵本がこの本です。

こどもかいぎ

• 北村裕花/著・文・イラスト

定価 1,540円(本体1,400円)

発行年月 2019年9月

発行 フレーベル館

「話し合い」というのは民主主義の根幹でもあります。

その重要さは知っていても、いざその場に席をおくと、黙ってしまう。特定の人たちのみが意見を交わしているだけ、ということも少なくありません。子どもたちばかりではありません、多くのPTAの会議もそうでしょう、職員会議の多くもそうでしょう。

「話し合いをたのしくしたい」「もっと積極的に話し合いに関わってほしい」そういう時にぴったりの絵本、まさに《導入絵本》です。

家族でも読み語りをしてみてはどうでしょうか、おすすめします⇨こどもかいぎ

① 毎日1回の〈いいね〉クリックで「たの研」がもっと元気になる!⬅︎応援クリック

② たのしい教育を本格的に学ぶ〈たのしい教育メールマガジン-週刊/有料〉を購読しませんか! たのしい教育の実践方法から発想法、映画の章ほか充実した内容です。講座・教材等の割引もあります(紹介サイトが開きます)

③ 受講費、教材費、スーパーバイズなどの費用は全て、たくさんの方達へのたのしい教育の普及、ひとり親家庭など困窮した方たちへの支援に利用されています

⭐️ 〈SNSや口コミ〉でこのサイトを広げ、たのしい教育活動を応援していただければ幸いです!

④可能な方は気軽におたより、記事内の予想などを⬇︎

たのしい子ども未来スクールは、来年も開催したいと思います。

たのしい子ども未来スクールは、来年も開催したいと思います。 年末押し迫る日々、〈たの研/たのしい教育研究所〉ではたくさんのクリスマスプレゼントづくりがすすんでいます。

年末押し迫る日々、〈たの研/たのしい教育研究所〉ではたくさんのクリスマスプレゼントづくりがすすんでいます。