認知症の人口が増えてきている話はいろいろなところで耳にすると思います、特に福祉関係で飛び回っていると、いろいろなところでテーマにあがります。

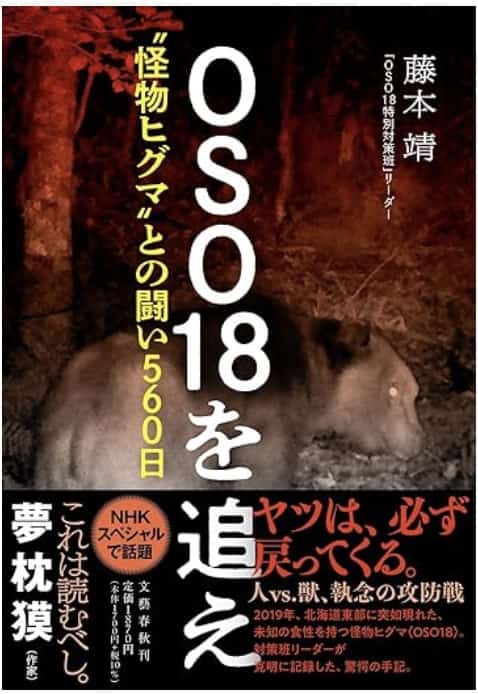

ところで「( )では認知症が減ってきた」ということです、( )の中にどういう単語が入るか予想してみてください。

⇩

⇩

⇩

⇩

米欧における発症率低下の主な原因の一つは主に血圧やコレステロールといった心血管の危険因子の制御が改善されたことがあげれらます。

認知症患者のほぼ全員が高血圧の結果と見られる血管損傷などの脳の異常も抱えており、ホフマン氏はさらに高血圧は中年期に最もダメージを招きやすく、若年期に血圧が低く、その後に血圧が高くなった人は認知症を発症する可能性が低くなるという見解を示しています。

個人的には、もしも脳の機能が落ちてきたらトライしようと考えていることがあります。

例えば学校でやってきた〈漢字の書き取り〉であったり〈英単語ドリル〉であったり、いろいろあると思います。

筋力が衰えたら近人に負荷を与えて鍛える、脳の神経機能なら、英検に挑戦するとか漢検に挑戦する、いろいろたのしい鍛え方はあるものです。

① 一記事につき1回の〈いいね〉クリックは「たの研」の大きな応援の一票になります!⬅︎応援クリック

② たのしい教育を本格的に学ぶ〈たのしい教育メールマガジン-週刊/有料〉を購読しませんか! たのしい教育の実践方法から発想法、映画の章ほか充実した内容です。講座・教材等の割引もあります(紹介サイトが開きます)

③ 受講費、教材費、スーパーバイズなどの費用は全て、たくさんの方達へのたのしい教育の普及、ひとり親家庭など困窮した方たちへの支援に利用されています

⭐️ 「いいね」と思った方は〈SNSや口コミ〉でぜひこのサイトを広げ、応援してください!