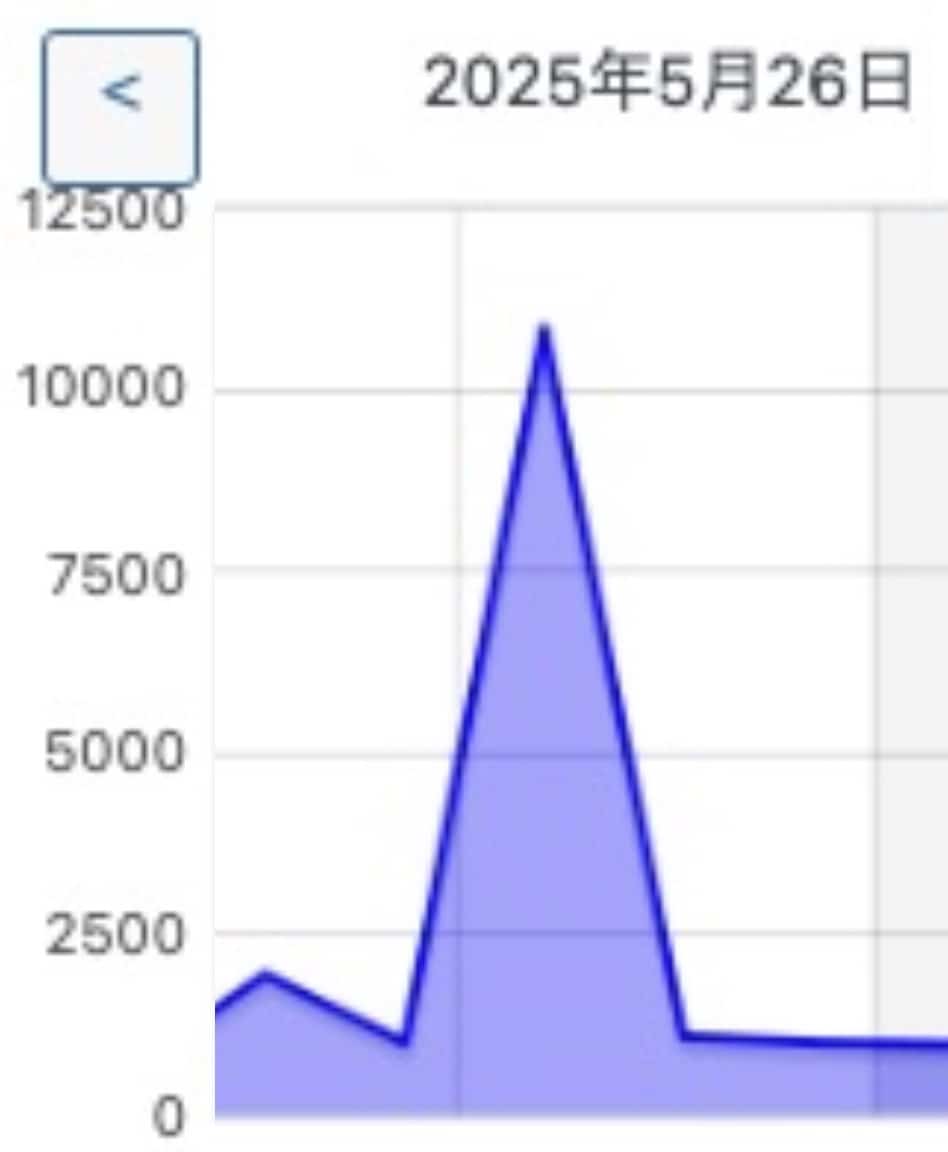

読者の皆さんに大きな感謝を伝えさせてください、1日1万アクセスという目標に向けた一歩が刻まれました。普通の日々のアクセス数から突出しているので見やすいように目盛を近づけてみました。

もちろん《1日平均1万アクセス》が目標ですから、これは第一歩にすぎません。けれど、確かな一歩であることは間違いありません。

ブログを書いている人たちの大きな目標が「月間1万アクセス」です。このサイトは《月間30000アクセス以上》になります、この数字はブログ記事の中で上位0.何%以内のトップ集団だと言われています。

大きな企業でもない〈たの研/たのしい教育研究所〉のサイトが成長していくことが、たのしみです。

毎日、午前零時にサイトを開いて読んでくださっている方もいます。

「今日は学校でどんな話ができるかな」と毎日サイトを開いてくださっている方もいます。

福祉の場でいろいろな苦労をしながら、たのしい教育の見方・考え方に救われたという方もいます。

熱心に読んでくれている中学生もいます。

その他たくさん皆さんが読んでくださっている回数の重なりが今回の一歩を刻むことにつながりました。

大きな感謝を伝えさせてください。

可能な方は「このサイトいいよ」と、身近な方にアドレスを送っていただけませんか。1日1万アクセスという大きな目標は、皆さんのその行動が育てていくことになると思います。

よろしくお願いいたします。

※

さて、A.I.についてのご意見ご感想が週を追うごとに増えていく感じがします。興味関心が高く、心配なことも多いのでしょう。

A.I.を避けるのではなく使いこなしていく人たちが増えることが平和なA.I.利用につながるのは間違いないと思います。それを一部の人たちのものにしないということです。

A.I.にあるのは膨大な知識の蓄積とそれをどう抽出していくかという〈フィルタリング〉、そして〈出力〉する機能です。

私たちのDNAに刻まれた知恵の結晶としての〈感覚〉〈感情〉がありません。私たちは言葉を超えて感じ、判断することができるのですけど、A.I.は言語化数値化できる情報でしか判断できません。

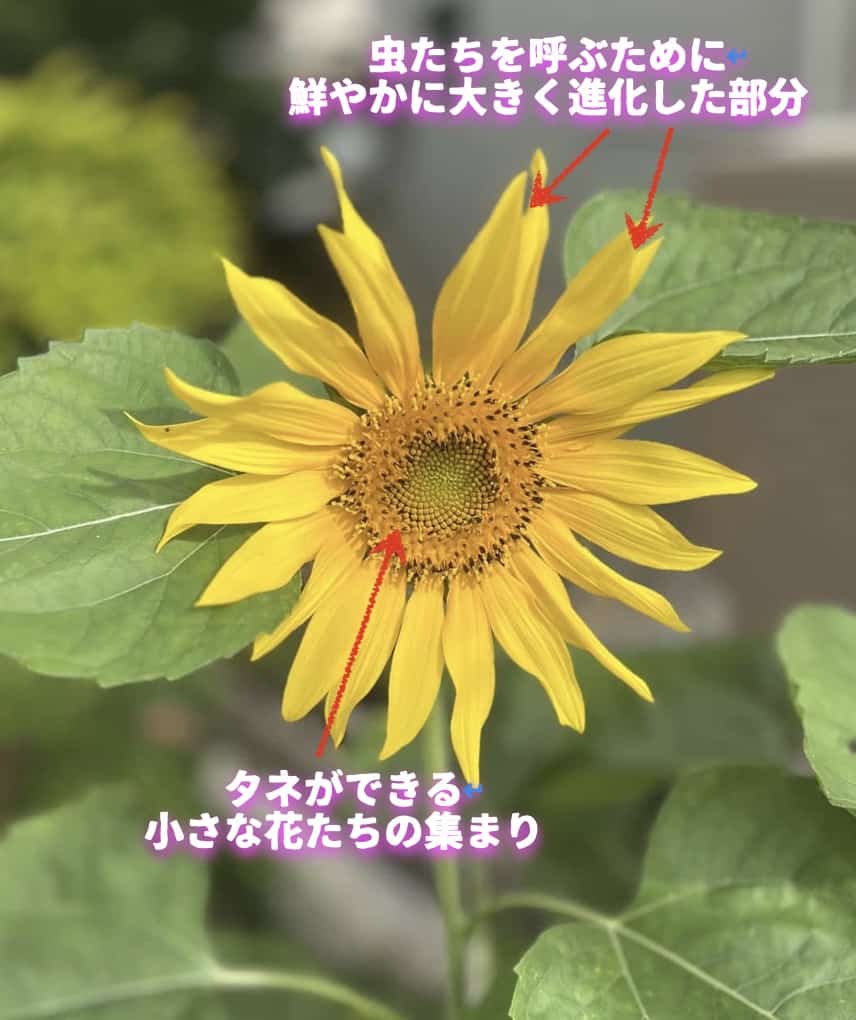

以前「私たちの身体に刻まれた安全機能」というテーマで書いた〈初めてみる植物が食べて危険なのか安全なのか判断するフィルター〉も持っていません。

私たちは自分の感覚で「何となく」というように選択することができてもA.I.にはそれができません。

もちろん「気まぐれ」で始めるという行動もありません。

生命何十億年の知恵をDNAに刻みつけている生命、なかんずく人間として何千万年の知恵をDNAに刻みつけている人類の叡智でA.I.をコントロールできるようにする必要があるでしょう。

危険だ怪しいという段階からアンダーコントロールの段階に持っていくことが大切です。

フェイクニュースを拡散する力もA.I.にはあります、危険な状況を作ることもできるでしょう。

今はある意味、A.I.混乱期のような気がします。

人間が安全なコントロール下におく知恵を寄せ合える段階にはいっていく必要があります。

そのためにもA.I.を使いこなすことができる人たち、そして周りの人たちの笑顔を増やしていく〈たのしい教育〉の思想を持った人たちが増えていく必要があるでしょう。

A.I.の使いこなし方を学びたい方はご相談ください。

今ならマンツーマン指導も可能です。

① 一記事につき1回の〈いいね〉クリックは「たの研」の大きな応援の一票になります!⬅︎応援クリック

② たのしい教育を本格的に学ぶ〈たのしい教育メールマガジン-週刊/有料〉を購読しませんか! たのしい教育の実践方法から発想法、映画の章ほか充実した内容です。講座・教材等の割引もあります(紹介サイトが開きます)

③ 受講費、教材費、スーパーバイズなどの費用は全て、たくさんの方達へのたのしい教育の普及、ひとり親家庭など困窮した方たちへの支援に利用されています

⭐️ 「いいね」と思った方は〈SNSや口コミ〉でぜひこのサイトを広げ、応援してください!