メルマガの授業の章に読者の方からの要望で書いた〈こどもと楽しむたのしい英語学習〉の記事が好評です。今回は大人向けの〈英語〉という視点で書かせてください。

さて読書の時間は減ったけれど読書にかける費用はあまり減っていないと書きました、一冊の本でも紙の本と電子出版のkindleと朗読のAudibleの三つで入手するからです。

最近読んだミステリーの名作「ザリガニの鳴くところ」は主に原初kindle版で読みました。

最近またkindle本を探していたら、何と〈ザリガニの鳴くところ〉の原書・英語版が200円で出ていました、驚いてすぐに購入。

きっと特別セールなんでしょう、必要な方は早めに購入するとよいですよ。専用のアプリで読むのですけど、それは無料です。

さてこの原初版を読んでいて気づいたことがあります。

紹介する英文自体はそんなに難しくないので少しつきあってください。

毎週発行している〈たのしい教育メールマガジン〉の映画の章で〈ザリガニの鳴くところ〉を観に行ったのだけど「小説にはない表現があって感動しました」と、紹介したフレーズがあります。

映画のこの美しい映像とともに語られた言葉です。※web上の予告画像から

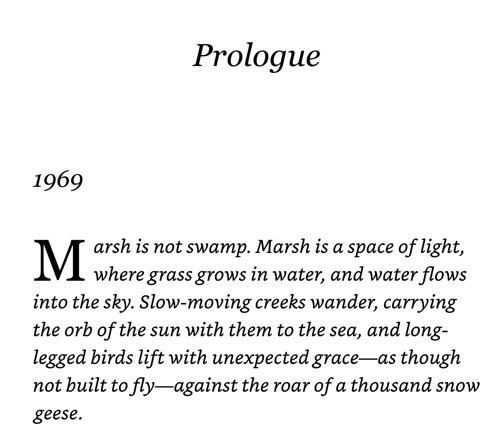

Water flows into the sky.

水は空へながれていく

映像をみると、まさに水の流れが空に流れていくようです。

映像も言葉による表現も素晴らしいと思いました。

私が読んだ小説には「海に流れる」という言葉はあっても「空へ流れる」という表現はなかったので映画のそのシーンは小説家の手を離れた監督や脚本家の演出なのだろうと思っていました。

ところが最近購入した〈ザリガニの鳴くところ〉の原書版を読んで、また驚きました。

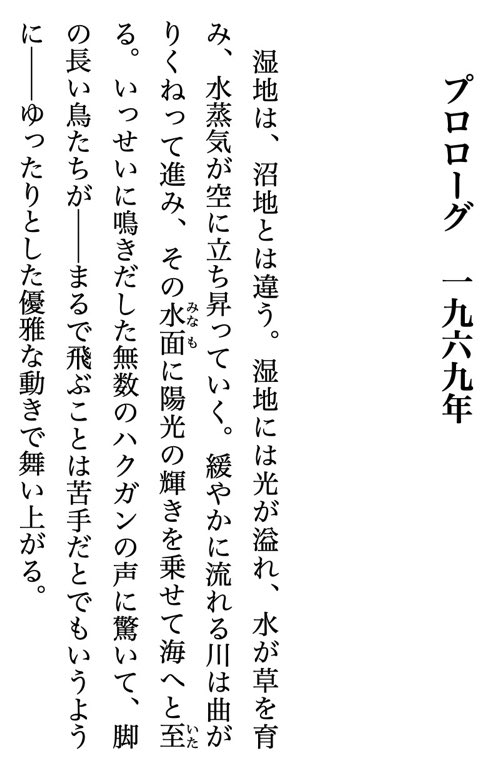

まずこれが日本語訳された小説のはじまりの部分です、二行目に「水蒸気が空に立ち昇っていく」とありますね。

下の原文をみてください。

and water flows into the sky. とあります。

英文だらけで見辛いかもしれません、二行目の右側から三行目に出てきます。

映画で私が感動した表見・言葉は原文そのままでした。

つまり日本語訳をした人が間違ってしまったんです。

「水の流れは海に向かうのであってが〈空に向かう〉なんてないでしょ、これはきっと水蒸気が空に向かうといういみなんだ」と理解したんですね。

水の〈 Water 〉 は手で触ると濡れてしまう様な水で、水蒸気の様に漂っている状態には〈 Vapor 〉という別な単語があります。

当然、翻訳者は私よりはるかに英語の力はあるわけですからそういうことは重々知っている、でもそれよりも〈水は空には流れない、海に流れる〉という常識、ある意味、日常科学的な常識が優ったので、そう和訳したのでしょう。

私も含めてアメリカのダイナミックな〈湿地〉のイメージはほとんどの日本人にはないですから、さもありなんという気がしないでもありません。

日本語の文章と英文とを比べて読んでいくと、どんどんたのしみが広がっていくに違いありません。

睡眠時間が消えてしまって本をたのしむ時間が増えたら、どんなに嬉しいことでしょう。

① 1日1回の応援〈いいね〉クリックで「たの研」がもっと強くなる!

② たのしい教育をより深く学び、より強く応援するための〈たのしい教育メールマガジン〉を一年間購読してみませんか。カウンセリングや講座、文章ドクター等の割引、教材購入の割引等の特典もあります