つい最近の記事〈中谷宇吉郎のエッセイ〉について綴っていた時、〈国語の読みもの授業書@たの研〉にしようと思っていた中谷の文章を思い出しました、『犬がなくとガラスがこわれるか」というエッセイの中に入っています。

読み方プログラムのタイトルは『牛の呪い』にしようと思っています。

青空文庫に感謝して引用させていただきます。

短い文章です、読んでみてください。

ある山奥に美しい盆地があって、周囲の山々は、うっそうたる原始林におおわれ、盆地のなかは、緑の牧草が毛せんを敷いたように密生している。

水にも恵まれていて、水晶をとかしたような流れが、この牧草の原のなかをゆるやかにぬっている。

気候も申しぶんなく、春さきになると、雪は早く消え、太陽がきらきらとこの流れに映えている。

中国の昔話にある武陵桃源とは、こういうところのことだったのであろう。ここでは、人々も、家畜も、みな幸福に暮していた。

ただこの別天地には一つ不思議なことがあった。

それは、この土地ではどうしても牛が育たないことである。

なんとかして酪農をやりたいとおもって、丈夫なよい牛をたびたび入れたのであるが、数カ月のうちに、しだいに弱ってきて、やがて死んでしまう。

いろいろ手をつくしてみても、どうしても、牛が育たない。

〔しつもん〕どうしてこの美しい山奥の盆地では牛が育たないのでしょう?

ア.気候が悪い

イ.牧草がよく育たない

ウ.その他 思いつくことがあったら出し合いましょう

※

中谷宇吉郎の文章の続きを読んでみましょう。

気候が悪いせいでもない。

また牧草が悪いせいとも考えられない。

りっぱな牧草ができるところで、現に馬や羊は非常に発育がよい。

念のために、大学へ牧草を送ってしらべてもらったが、栄養価満点という折紙がついてきた。

それで村の人たちは、すっかり弱ってしまって、とうとう牛を飼うことはあきらめることにした。しかし念のために、いろいろ昔のことを調べてみたら、一つおもいあたるふしがあった。

馬や羊は非常に発育がよいのに、牛が育たないという村があって、昔のことを調べたらこういうことがわかったというわけです。

いったいどういうことがわかったのでしょう・・・

※

それは大昔に、この村に気の荒い庄屋がいて、外からつれてきた牛を残酷な方法で殺したことがあるという記録が出てきたことである。その牛の怨霊がたたって、その後この土地には、牛は育たないことになったのであろう。

これでわけがわかったので、村人もなっとくして、酪農はあきらめてしまった。

なんと「牛のたたり/牛の呪い」のせいで、この土地には牛は育たなくなったというのです。

みなさんはそういうことが本当にあると思いますか。

予想

ア.たたりはあるだろう

イ.それはないだろう

ウ.その他

中谷宇吉郎は、それを無茶な考えだと言わず、「この村の人たちにも、ちゃんと因果律の考えがあったのだ」と続けます。

この村の人たちの頭のなかにも、ちゃんと因果律の考えがあったのである。※因果律(いんがりつ):原因と結果を結びつけて考えること

牛が育たないという結果があったので、その原因をいろいろと考えてみた。

しかし原因は、気候にも、牧草にも、水にもないことがわかった。

そこへ牛の怨霊という、原因と考えられるものが出てきたので、それを原因として、この問題に一応の解決を与えたわけである。

※

中谷宇吉郎は科学者です、「怨霊のせいという原因がわかってよかったね、めでたしめでたし」と終わるわけではありません。続きを読んでみましょう。

ただ、この素朴な村人の因果律は、科学で使われる因果律とは、少しちがったところがある。前にもちょっといったように、科学の世界での因果律では、原因も、結果も、ともに観測しうるものであることが必要である。牛が死ぬという結果のほうは、観測というまでもなく、明白な事実である。

しかしその原因とされた怨霊のほうは、観測にはかからないものである。

したがって、この結論は、広義の因果律にはかなっているが、科学にはなっていない。怨霊だから非科学的であるというのではなく、観測あるいは測定にかからないものを、原因とする点が、非科学的なのである。

しかし、ほかに考えうる原因がないのに、牛が育たないという結果は実在している。これは事実である。

ではどうしたらよいのでしょう?

怨霊のせいにしてあきらめる以外に、何か方法を思いついた人はいませんか、あったら出し合いましょう。

※

何かアイディアが出ましたか?

牛に「たたりで災いを起こす力」があるとしたら、世界中でたくさんの災いが起こっている可能性がありますよね・・・

それはさておき、中谷宇吉郎はこう続けます。

この事実を科学的にはどう説明したらよいかというに、それは簡単である。「なにか原因はあるのだろうが、わからない」と、これだけでよいのである。というよりも、それよりほかにいいようがない。

なにか科学らしくこじつけると、かえって非科学的になる。

中谷宇吉郎はあっさり、原因を牛のたたりにしてしまうのではなく「原因は〈わからない〉以上!」でよいのだと語ります。

そう言った上で、さらにつきつめて考えてみよう、と語ります。

ここから本格的な科学の話に入っていきます、もちろん「たたり」のせいだとはいわず、「わからない」と終わることもありません。

これはおもしろい問題なので、もう少しつきつめて考えたいが、それには、原因および結果という言葉を、いま一度整理しておいた方がよい。

前に、自然界には、原因そのもの、あるいは結果そのものはないといった。その点には、まちがいがない。

しかし自然界には、二つの現象を、原因結果的にならべてみると、その関係がはっきりすることがらが、たくさんある。以下本書では、こういう場合に、一方を原因といい、他を結果ということにする。そして両者をならべてみて、それから新しい知識が得られることを、「原因結果的に扱える」ということに定義する。

ところで科学の話をする場合は、どうしてもいくつかの術語を知っている必要がある。料理の話をきくときに「三枚におろす」とか、「油でいためる」とかいう言葉を知っている必要があるのと同じことである。その術語の一つに無限小および有限という言葉がある。ここでその言葉の意味を、ちょっと説明しておく。

物理学では、無限小という言葉をよく使うが、これは「ない」という意味ではなく、観測にかからないほど微小または微弱という意味である。無限小のものは、ないとはいわないが、取扱いではゼロと同様にみなす。それに対して、観測にかかるものは有限という。一ミリグラムの百分の一ていどの微量でも、測定にかかれば有限である。

これで半分くらいです、書き始めてみたら、ずいぶん長くなってきました。

〈たのしい教育メールマガジン〉で紹介したあと、機会があればここでも紹介しましょう。

国語の授業で小学校56年生、中学生、高校、大学生、大人までたのしめるよみもの授業書です。

授業で利用したい方はお問い合わせください。

送料実費700円でお届けいたします。

① 毎日1回の〈いいね〉クリックで「たの研」がもっと元気になる!⬅︎応援クリック

② たのしい教育を本格的に学ぶ〈たのしい教育メールマガジン-週刊/有料〉を購読しませんか! たのしい教育の実践方法から発想法、映画の章ほか充実した内容です。講座・教材等の割引もあります(紹介サイトが開きます)

③ 受講費、教材費、スーパーバイズなどの費用は全て、たくさんの方達へのたのしい教育の普及、ひとり親家庭など困窮した方たちへの支援に利用されています

⭐️ 「いいね」と思った方は〈SNSや口コミ〉でぜひこのサイトを広げ、応援してください!

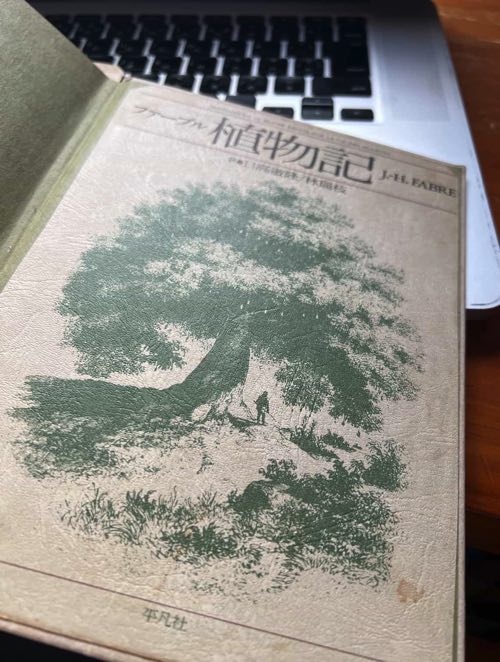

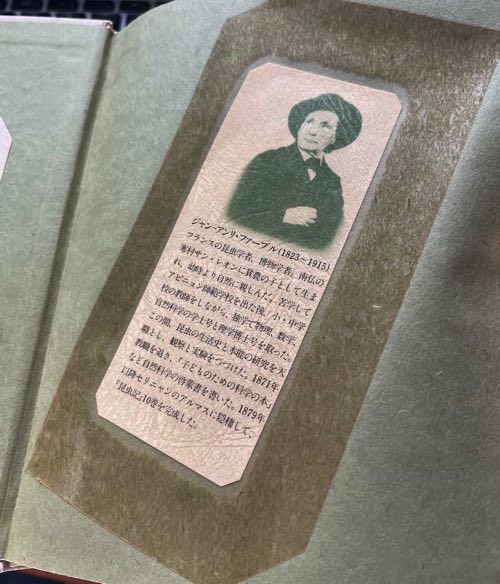

新しい本のようにはいかないのですけど、これが結構気に入っています。

新しい本のようにはいかないのですけど、これが結構気に入っています。