子どもの頃、寝ているところを起されて、お隣の家に連れていかれ、ツボミから花開こうとする月下美人を見せてもらったことがある。

大人同士が盛り上がっていた記憶はあるけれど、月下美人がどんな花だかぜんぜん覚えていない。まぁ、子どもというのはそんなものだと思う。

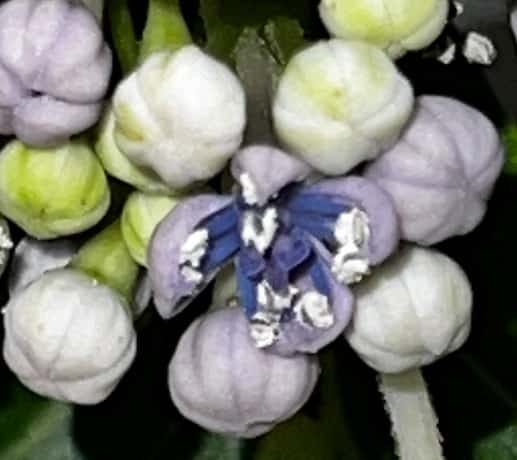

先日、読者の方から自宅で咲いた月下美人のツボミと花の写真が届きました。

これです。

夜の暗がりの中で白く輝く姿は不思議な美しさがありますね。

「ゲッカビジン/月下美人」は和名の正式名称です、ニックネームではなく〈美人〉と名付けられた植物は他にないと思います。

ここで問題。

質問1 月下美人は何ファミリー(科)の花でしょう?

質問2 月下美人が主に夜中に花を開かせるのは、どういうわけでしょう。

元々知っていたよ、という人でなければ、なかなか正しい答えにはいきつかないと思うので、気軽に予想してみてください。

⇩

予想してからね

⇩

予想してからね

⇩

予想してからね

⇩

1.月下美人はサボテンファミリー(科)の植物です、花のバックの茎をみると「確かに」という人もいるでしょう。ちなみにサボテンの葉は乾燥地域独特の進化をとげ、針のようになっています。

2.サボテンが夜花を開くのは、夜行性のガやコウモリが受粉の担い手だからです。もちろんそれは自生している地域でのことで、日本にある月下美人は株分けなどをして増やしたものだそうです。

もちろんそれらは私が大人になってから知ったことで、子どもの頃、眠い目をこすりながら聞かされても記憶に残らなかったでしょう。

大人たちがたのしむ植物なのかもしれませんね。

① 毎日1回の〈いいね〉クリックで「たの研」がもっと元気になる!⬅︎応援クリック

② たのしい教育を本格的に学ぶ〈たのしい教育メールマガジン-週刊/有料〉を購読しませんか! たのしい教育の実践方法から発想法、映画の章ほか充実した内容です。講座・教材等の割引もあります(紹介サイトが開きます)

③ 受講費、教材費、スーパーバイズなどの費用は全て、たくさんの方達へのたのしい教育の普及、ひとり親家庭など困窮した方たちへの支援に利用されています

⭐️ 「いいね」と思った方は〈SNSや口コミ〉でぜひこのサイトを広げ、応援してください!