月に一冊ずつ本を出版するという作業がすすみ、いよいよ三冊目ができあがりました。全て手続きが終わりました、数時間後には購入できるようになります。

今回は『原子論』を正面から取り上げました。

それが科学的な見方・考え方だけでなく、楽しさ、豊かさ、騙されない人間になるという私たちの思考と深く結びついていること、それは難しい発想ではないことを綴っています。

当面、価格を低くして880円で販売していく予定です。

https://amzn.to/3ZGYAiy

原子論っていうと、原子番号がいろいろ出てきたり、難しい科学変化の話が出てくるかと考えるかもしれません、全く違います。

板倉聖宣から学んだ原子論を私たちの見方・考え方の基本にすることで、いろいろなものがスッキリ見えてくる。怪しいものごとに騙されない生き方ができる、そういうテーマで書いています。

よろしければ、お読みください。

メルマガでもここまでは触れていない、深い部分まで書き込んでいます。

※

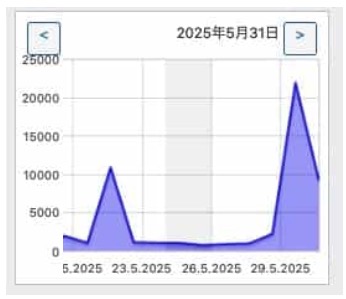

このサイトのアクセス数は、今日も目標の1万に迫る勢いです。

ぜひ、このサイトのアドレスをコピーして、いろいろな方たちに「おもしろいよ」と勧めてください。

今回の本の中に書いた文章を少し紹介しますね。

家族に「自分はこの石のブレスレットで病気がよくなった」という人がいたらどうする?

誰かが言ったからとか、多くの人たちがそう言っているからということで正しさが決まるわけではありません。

では「Aが正しい」「いやそうではないBが正しい」という対立した考え方がある時、どうやって〈◯が正しい〉あるいは〈どちらも間違っている〉というように判定できるのでしょう?

たとえば「私はこの石のブレスレットを身につけてから体調が回復してきて、病院で検査すると気になっていた数値もよくなっていました」と喜んでいる人がいたとします。しかもそれが家族だったら、みなさんはどうするでしょう。

超自然的な力などはないことに同感し、原子論的な見方・考え方が腑に落ちてきた方は、石を身につけて健康になるということ話を簡単に信じることはないでしょう。

板倉先生の「誤謬論」を読んだ皆さんは、その石の力について〈たまたま誰か体調が良くなった人がいて、それを拡大解釈しているんだな〉と考えるでしょう。

あなたの母親が「私にこの石のことを紹介してくれたBさんも、これで健康になったのよ」と嬉しそうに話しています。

いきなり「科学的にいって石にそういう力はありません」といっても通じるわけはありませんし、人間には信じると心理的な作用が働いてプラスの作用があることは、科学的にも確かめられています、プラセボ効果といいます。お母さんの体調がよくなっていることは事実かもしれません。

こういう時に「原子論」を元にしてどのように考えをすすめていけばよいのでしょう。

一緒に考えていきましょう。

① 一記事につき1回の〈いいね〉クリックは「たの研」の大きな応援の一票になります!⬅︎応援クリック

② たのしい教育を本格的に学ぶ〈たのしい教育メールマガジン-週刊/有料〉を購読しませんか! たのしい教育の実践方法から発想法、映画の章ほか充実した内容です。講座・教材等の割引もあります(紹介サイトが開きます)

③ 受講費、教材費、スーパーバイズなどの費用は全て、たくさんの方達へのたのしい教育の普及、ひとり親家庭など困窮した方たちへの支援に利用されています

⭐️ 「いいね」と思った方は〈SNSや口コミ〉でぜひこのサイトを広げ、応援してください!