さて、謎解きをたのしむ時間です。ここから読み始めた方は、あまりにもったいないですから、一つ前に戻ってご覧ください。

ことわざ「灯台下暗し」の灯台とは〈岬に建つ灯台〉なのか〈家の中で光を灯す灯台〉なのか、です。

前回提示た内容を確認していきましょう。

1.〈灯台下暗し〉ということわざはいつ頃から使われ出したか?

江戸時代には式亭三馬(しきていさんば)という人が、代表作の『浮世床(うきよどこ)』で「灯台下暗し」の例を挙げています

https://news.mynavi.jp/article/20220818-2414217/

出典 浮世床 滑稽

「それはとうだいもとくらしとやら、あんまり傍(そば)に居ゐては見つからねへで」[訳] それは灯台下暗しではないか。あまり近くにいると見つからねえぞ。https://kobun.weblio.jp/content/%E7%81%AF%E5%8F%B0%E4%B8%8B%E6%9A%97%E3%81%97

浮世床は1813年~1814年に刊行された本です。

明治維新が1868年です、その50年前の本で使われているわけですから、江戸時代後期にはすでに使われていたと考えてよいでしょう。

2.では〈岬の灯台〉について調べてみましょう、いつからあるのか?

予想してみてください、江戸時代より前からあるのか、明治あたりからか?

ア.江戸時代より古くからあった

イ.江戸時代からあった

ウ.明治時代からできた

エ.その他

どうしてそう予想しましたか?

wikipediaにこうあります。

日本最初の灯台については、839年(承和6年)に復路離散した遣唐使船の目印として、九州各地の峰で篝火を焚かせたと『続日本後紀』にあるのが最初であると言われている。建設が確認できる最古の灯台は、摂津国の住吉大社(現・大阪市住吉区)の西方にあった鎌倉時代創建と伝えられる高灯籠であり、大社の馬場だった住吉公園入口に場所を移して復元された(1974年)[7]。

江戸時代に入り海運が盛んになると、日本式の灯台である灯明台や常夜灯(常夜燈)が岬や港、港に近い神社の境内などに設置されるようになった。陸奥湾に面する青森県野辺地町には文政年間に建てられた常夜燈が残る[8]。

航路標識として海上保安庁から正式に承認されている最古の灯台は兵庫県西宮市にある今津灯台で、1858年に再建されたものである。

日本最初の洋式灯台は1869年(明治2年)2月11日に点灯した観音埼灯台で、着工した1868年(明治元年)11月1日が灯台記念日となっている。また、現存最古の洋式灯台は旧品川燈台(1870年点灯、品川区から犬山市の博物館明治村に移築、重要文化財)、現地に建つ最古の洋式灯台は旧堺燈台(1877年点灯、大阪府堺市堺区、国の史跡)である。

839年には遣唐使船の航路の目標として篝火を焚いたというわけですから、江戸時代よりずっと古いわけです。

ところが、それは灯台と機能は同じでも〈灯台〉とは呼んでいません。

江戸時代に入り海運が盛んになると〈灯明台や常夜灯(常夜燈)〉ができたということです、灯明台は訳すと〈灯台〉に近いですね。

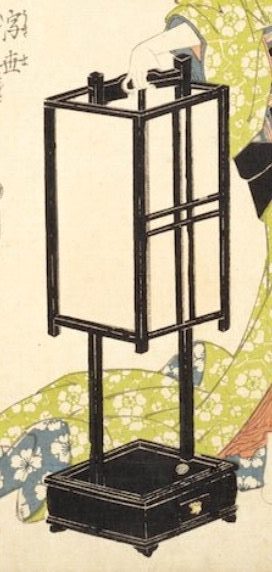

3.〈室内灯〉はその昔〈灯台〉と呼んでいたか?

いろいろ調べてみたのですけど、古い文献に室内灯を〈灯台〉と呼んでいる例はありませんでした。行灯(あんどん)、灯籠(とうろう)、提灯(ちょうちん)が一般的に呼び名です。

なのに辞書などには「古い時代の室内灯を灯台という」と書いてあります、おかしいな、その頃そう使われていました、というならわかるけれど、使われてない言葉をどうしてそう定義できるのだろう、納得いかないな。

行灯や灯明台の足元は暗いか?

気になって〈行灯〉や〈灯明台〉の足元は本当に暗いのか調べてみました。

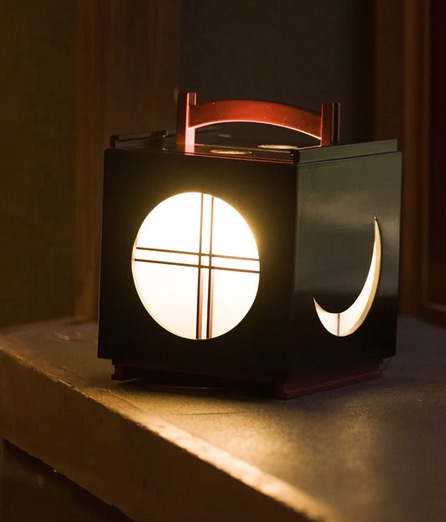

これは江戸時代の灯明台、つまり船などの航路の目標となる様に作られた明かりの台です。光はなるべく高い位置におかれるので、これだと足元は確かに暗いでしょう。

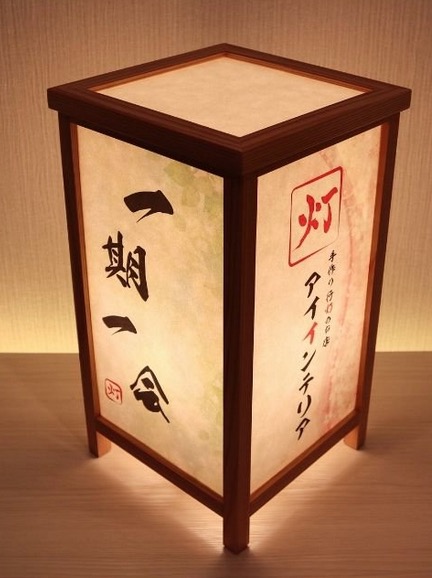

これは江戸時代の室内灯です、有明行灯といって、江戸時代に流行ったそうです。

確かに足元は暗いといえなくもないかもしれません。

でもこういうタイプもあります、これなら足元も見えていますよね。

こういうタイプならしっかり足元が見える。

江戸時代の絵画にも室内灯があります、これ、足元暗いようには思えないなぁ~

行灯などは比較的床に近い位置にあるので、灯明台より足元は明るいと思うのですけど、どうでしょう。

結論

「〈灯台下暗し〉の灯台とは、岬に建つ灯台ではなく光を灯す台のことである」とする根拠は見つかりません。

どちらかというと岬に建つ〈灯明台〉を略して灯台と呼んだという方に分があると思うくらいです。

どなたか〈灯台というのは昔の室内灯のことだ〉と断言してよい根拠があったらぜひ教えてください。

私は次に「灯台下暗しの灯台っていうのはね…」という人がいたら

「それは根拠が見つからないですよ」とそっと伝えたたいと思っています。

そしてこういうことも、騙されない人間になる基礎トレーニングになると思っています。

もちろんここで展開した私の考察が間違っている可能性もあります、もしも説得力ある話が来たら、自分の間違いを訂正されていただきます、それもまたたのしく賢くなる一時です。

ご意見ご感想、お待ちしています。

① 毎日1回の〈いいね〉クリックで「たの研」がもっと元気になる!⬅︎応援クリック

② たのしい教育を本格的に学ぶ〈たのしい教育メールマガジン-週刊/有料〉を購読しませんか! たのしい教育の実践方法から発想法、映画の章ほか充実した内容です。講座・教材等の割引もあります(紹介サイトが開きます)

③ 受講費、教材費、スーパーバイズなどの費用は全て、たくさんの方達へのたのしい教育の普及、ひとり親家庭など困窮した方たちへの支援に利用されています

⭐️ 〈SNSや口コミ〉でこのサイトを広げ、たのしい教育活動を応援していただければ幸いです!

④可能な方は気軽におたより、記事内の予想などを⬇︎