一つ前の記事の続きです、未読の方は戻ってお読みくだい。太陰暦・太陽暦について整理しています。

明治6年に日本が太陽暦に変わる前、日本では〈太陰太陽暦〉を利用していました、旧暦とも呼ばれています。

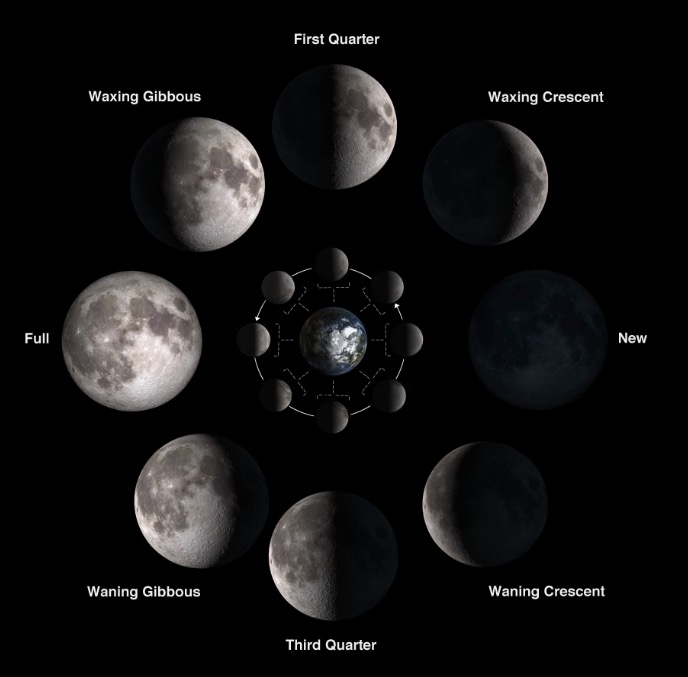

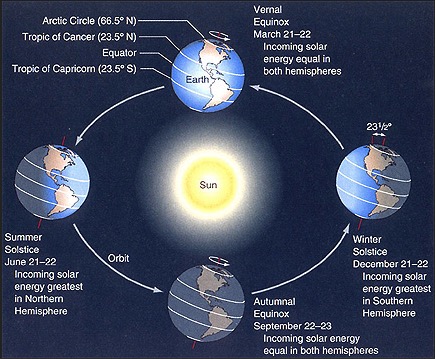

月の満ち欠け、潮の満ち引き具体などがわかり、季節の変化にも対応できるカレンダーです。

たのしい教育研究所は太陰太陽暦で、関係する皆さんにご挨拶をしています。

年末の忙しさの中、やっつけ仕事の様に年賀状をおくることにためらいを感じ、失礼に当たらない方たちへは〈旧暦での年賀〉という方法をとったのは、私が教師を退職する前からで、20~30年続いていると思います。

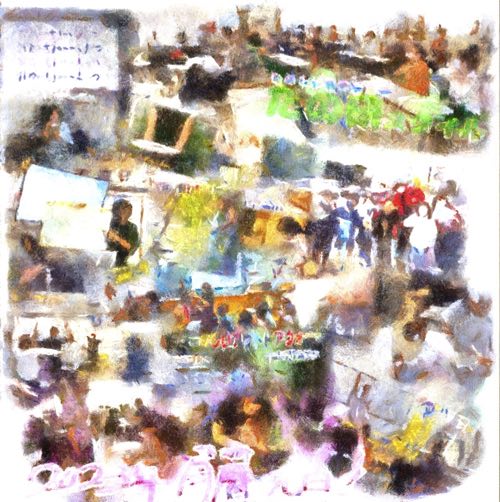

これが2023年の年賀状の画像部分です、もちろんここでは画像加工してあります。

文字部分がよくわからないので、一部、加工前に戻してみましょう。

以前「こんなにたくさんの笑顔があふれる年賀状は他ではみないです」という嬉しいたよりが届いたことがあります。

今年もそう感じてもらえたら嬉しいです。

このサイトの読者のみなさんにも、とてもお世話になりました。

太陰暦(太陰太陽暦)2023年もよろしくお願いいたします。

② たのしい教育をより深く学び、より強く応援するための〈たのしい教育メールマガジン〉を一年間購読してみませんか。カウンセリングや講座、文章ドクター等の割引、教材購入の割引等の特典もあります