たのしい教育叢書の一つ『たのしいレンズの世界』で作り方から楽しみ方まで詳しく紹介している《たの研式けんび鏡》が人気です。

《たの研式けんび鏡》の優れたところはいろいろあります。

その中から二つあげると、まず

◯ 最高品質のレンズ並みの明るさで対象を見ることができる

ということです。

そして

◯ 製造単価一円くらいという超破格のコストでできあがる

※洗濯バサミを利用せず直接手で持つようにする

ということです。

信じられませんよね。

このサイトは個人情報に関わるものであったり、カウンセリング系などではフィクションを交えるのですけど、それでも根幹の真実を曲げることはありません。

《たの研式けんび鏡》も偽りない本物です。

もちろん作りはシンプルです、置く時には洗濯バサミなどで固定するのもよし、ビニールに入れるのもよしです。

レンズはプラスチック球では無理な透明度、ガラス球でもかなり難しいくらいの透明度です。透明度は対象をみる時に大きく影響します。

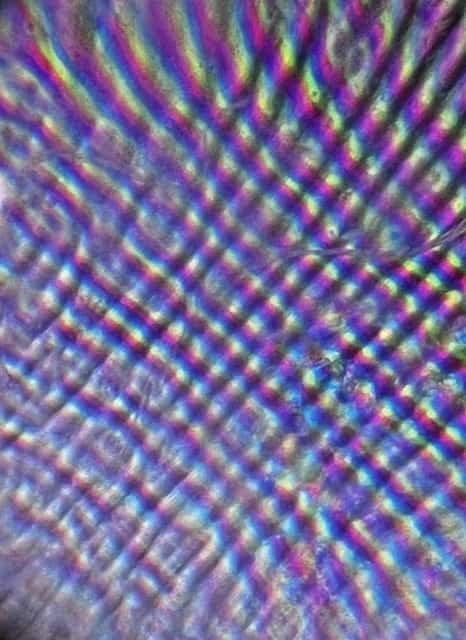

これは《たの研式けんび鏡》で見たパソコン画面です。

学校では顕微鏡の使い方を習います。

はじめに見たのは「塩の結晶」だったと思います。

「さぁ、面白いことがはじまるぞ」とワクワクしていた私は「なんて面倒な工程をやらせるんだ」と白けたことを覚えています。

簡単に書いてもこれくらいの作業が必要です。

簡単に書いてもこれくらいの作業が必要です。

・対象(試料という)をスライドガラスに乗せて

※必要ならカバーガラスをかぶせて

・一番倍率の低い対物レンズにして

・横から対物レンズをみて対象にできるだけ近づけて

・接眼レンズをのぞいて、できるだけ明るくなるように反射鏡を動かして

・調節ネジでピントが合う様にします

私は先生の話をまじめに聞く方ではなかったので、すぐにレンズをのぞいてピントを調整するので、カバーガラスを何枚割ったかわかりません。

そのたびに理科の先生に怒られて「あぶない、みんな、ちょっとどいて」というように超危険物を処理するかのように、割れたカバーガラスを片付けていた姿を覚えています。とても細かく割れるので指などに入ったら大変なのだそうです。

「なんでそんな危ないことを素人集団にやらせるんだ」というようなことを感じていたと思います。

今から思うと、こういう子どもを指導する先生は大変だったことでしょう。

《たの研式けんび鏡》は感覚的にパッと利用できます。

塩の結晶はこう見えます、レンズの透明度がすばらしいので画像が鮮やかです。

これは軍手です。

「諸事情でkindleが利用できないので別な方法で教えてもらえないか」という話も二、三件以上届いています。

方法を考えて、いろいろな方たちに魅力を伝えていきたいと思います。

kindleが利用できる方は、ここから購読してください⇩

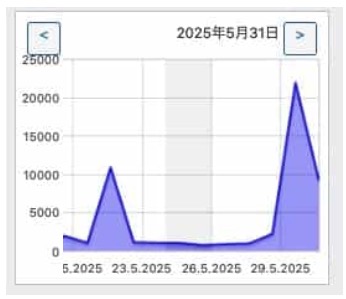

① 一記事につき1回の〈いいね〉クリックは「たの研」の大きな応援の一票になります!⬅︎応援クリック

② たのしい教育を本格的に学ぶ〈たのしい教育メールマガジン-週刊/有料〉を購読しませんか! たのしい教育の実践方法から発想法、映画の章ほか充実した内容です。講座・教材等の割引もあります(紹介サイトが開きます)

③ 受講費、教材費、スーパーバイズなどの費用は全て、たくさんの方達へのたのしい教育の普及、ひとり親家庭など困窮した方たちへの支援に利用されています

⭐️ 「いいね」と思った方は〈SNSや口コミ〉でぜひこのサイトを広げ、応援してください!