今回書く内容は最新の〈メルマガ発想法の章〉の冒頭部分です。これまで何度か語ってきたことなのですけど、いろいろな先生たちの相談にのっているうちに、かなり本質に近いものだと思えてきました。このサイトには教師だけでなく子育て中の方、介護士の方、行政にいる方、レストランを経営している方、塾を経営している方、学生の方などいろいろなみなさんがアクセスしてくださっています。ぜひチャレンジングな先生たちを応援していただきたいと思っています。メルマガに加筆して掲載します。

教育の停滞を突破するために教育行政的なシステムの改革は必須でしょう、けれどそれまでに教育関係者ができることもあります。

「子ども達にこういう教育をしたい、こういう授業をしたい」と自分が感じるものをゆっくり取り入れていくことです。

もちろん学校の状況によってそういう授業は〈週一本〉〈月一本〉がやっとの場合もあるでしょう、それでも意欲を基にした授業は子ども達や先生たちを元気にしてくれます。

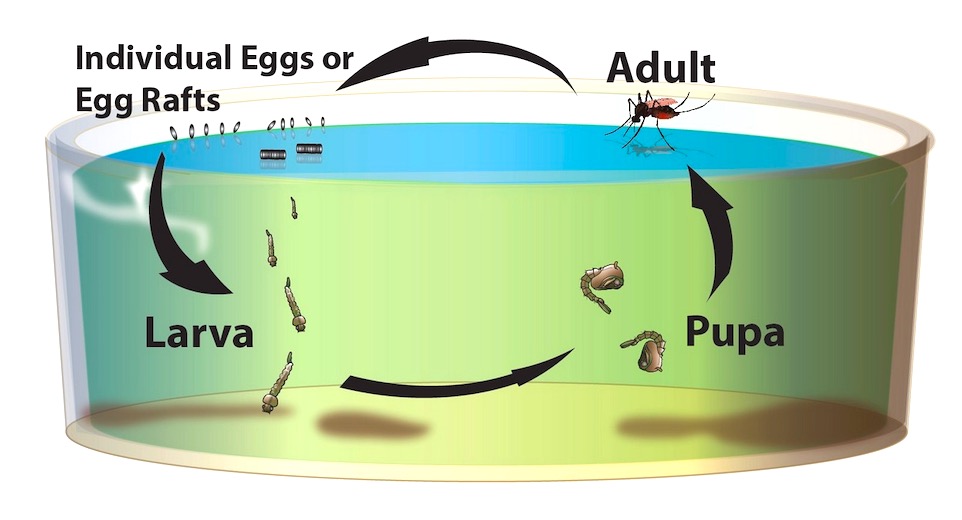

私は早期退職する前、そういう授業そういう教育、つまり自分がワクワクするものを中心に実践していました。指導要領を無視して授業していたわけではありませんよ、理科の「春の虫をさがそう」という単元なら「自分がワクワクするのはどういう授業だろう、自分が子どもの頃わくわく授業ってどういうものだろう? 実際の散歩もいいな、絵本もいいな、授業書〈足は何本〉もいいな」と考えて計画していきます。指導要領の想定しているものを含んだ上で子ども達も教師自身もたのしめるものを組み立てていくのです。

学校は要領で規定している授業時間よりも多くの時間を組んでいますから、順調にすすめば〈応用編〉として子ども達と教師の興味関心を優先させてやる授業をすることもできます。教科の内容と関連させることはぜんぜん難しくありません。

現役の頃は丹念に指導要領を読むことはなかったのですけど、たの研での〈合格スーパーバイズ〉では何度も何度も指導要領を読んできましたから、あの頃はもっと自由に授業を組むことができたんだと断言できます。

教科書を終わらせるのが大変だという話をよくききます。けれどたとえば理科の教科書って半年でもわずか数ミリの厚さです、その単元の内容を読み進めるのに10分もかかりません。テストはマッキーノでたのしんでいけば平均90点は難しくありません。

国語の〈やまなし〉の単元に関連して宮沢賢治の人生に視点を当てたり、社会の〈江戸時代の歴史〉なら仮説実験授業の授業書もあります。算数の単元で利用できるプランもいろいろあります。

〈たの研〉に来る先生たちには「自分がこういう教育をしたい」と感じて教育する人がほとんどですから、笑顔がいっぱいで生き生き元気な人たちがたくさんいます。

不登校の子ども達が増えている現状で、その先生のクラスの子ども達が「先生の授業大好き、学校大好き」といってくれる様になっていったら校長先生や教頭先生がダメ出しするでしょうか?わたしの元には「隣の先輩の先生から具体的なアドバイスがたくさんきて困っています」という相談が複数あります。

たのしくわかって元気になっていく教育の障壁は管理職や教育委員会ではなく隣の先生である可能性も高いかもしれません。

年齢が重なっていくと細かいことをいわれずに済むという利点があるのですけど、若いとそうもいかない。

そういう場合にはそっと少しずつ〈たのしい教育〉を織り込んでいくことです。スペシャル授業ができる時間も週に1~2時間くらいはみつかります。単元を一時間くらい早く終わらせることは難しくありません。テストの後の時間が利用できたりということもあるでしょう、そういう時間を利用する。

可能なら周りの先生たちをたのしい教育研究所の講座に誘ってみることもいい方法です。

そうやっていくうちに物理的に年齢は高くなっていく、そうなれば年下の先生たちに「もっとこうやるとたのしくなるよ」とお勧めできる様にもなるでしょう。好奇心と元気が重なればやりたい授業はいろいろみつかるものです。学校の先生たちが「こういう授業をしたい」と感じられるものをみつけて、それを子ども達とたのしむことは、停滞した教育界を突破するキーになると思います。

今回のタイトルは、板倉先生の話の後半をメインにしたものです。

紹介します。引用はここまでにします

たのしい教育研究所の取り組みがさらに浸透していくように、これからもいろいろ工夫とバージョンアップを重ねていきたいと思います、応援よろしくお願いいたします。

② たのしい教育をより深く学び、より強く応援するための〈たのしい教育メールマガジン〉を一年間購読してみませんか。カウンセリングや講座、文章ドクター等の割引、教材購入の割引等の特典もあります

それを見た野田先生がポツリと「犬は文字、読めないんだけどなぁ・・・」とつぶやき、それに吹き出してしまったことがありました。

それを見た野田先生がポツリと「犬は文字、読めないんだけどなぁ・・・」とつぶやき、それに吹き出してしまったことがありました。

人間である私がサイト管理者に「私はロボットじゃありませんので許可してください」といってたのんでいるわけです、実際にそう会話している場面を想像すると笑ってしまいます、他の人はおかしさを感じないのかなぁ…

人間である私がサイト管理者に「私はロボットじゃありませんので許可してください」といってたのんでいるわけです、実際にそう会話している場面を想像すると笑ってしまいます、他の人はおかしさを感じないのかなぁ…