以前、たのしいゲームの紹介で「生き物たちの寿命を、それぞれより長いか短いかで並べていくカードゲーム」を紹介したのですけど、その時にメンバーのM先生から「鶴は千年じゃないの?」という素朴な声が上がりました。

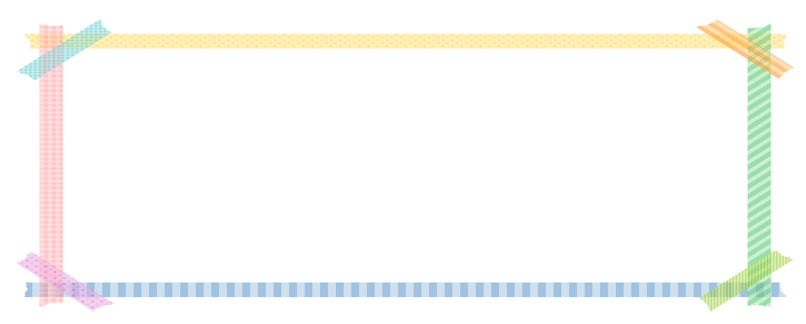

《鶴は千年、亀は万年》というのは日本の古い言い伝えの中に出てきます、耳にしている子どもたちも多いと思います。

※

でも古い時代に、1000年生きるとか10000年生きるという事実を誰がどうやって突き止めることができたでしょう。

ユバル・ノア・ハラリのいうように、これも神様と同じフィクション、物語なのです。

ではみなさん、鶴と亀の本当の寿命はどのくらいだと思いますか?

⬇︎

⬇︎

⬇︎

⬇︎

ChatGPTに尋ねてみましょう。

ChatGPT

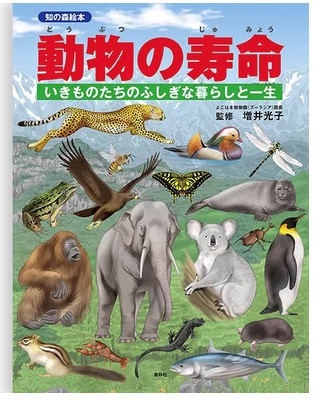

以前紹介した『寿命図鑑』を開いてみましょう。この図鑑には平均的な数字が記されているのですけど、ChatGPTの情報と近いようです。

他のサイトもいろいろみていくと「鶴は25年くらい、カメは50年くらい」と考えてよいでしょう。

千年万年ではなくても、鶴より亀がずっと長生きだということは昔の人たちも正しくつかんでいたことに驚かされます。

寿命はその生物の基本情報です、みなさんもいろいろ調べてみませんか。

たのしい自由研究になると思います。

読者の方から学校にこういう大型の本があったという情報が届きました、私は未読ですけど、みなさんの身近にもあるかもしれませんよ。

https://amzn.to/49xSnrw

① 毎日1回の〈いいね〉クリックで「たの研」がもっと元気になる!⬅︎応援クリック

② たのしい教育を本格的に学ぶ〈たのしい教育メールマガジン-週刊/有料〉を購読しませんか! たのしい教育の実践方法から発想法、映画の章ほか充実した内容です。講座・教材等の割引もあります(紹介サイトが開きます)

③ 受講費、教材費、スーパーバイズなどの費用は全て、たくさんの方達へのたのしい教育の普及、ひとり親家庭など困窮した方たちへの支援に利用されています

⭐️ 「いいね」と思った方は〈SNSや口コミ〉でぜひこのサイトを広げ、応援してください!