この夏の講座で新しいプログラムを開発し、ブラッシュアップを重ねています。

開発中のたのしい教育プログラムで実際のくだものを使うのですけど、その一つの〈ドラゴンフルーツ〉をつかいます。

赤さもすごいのですけど、けっこうタネがたくさんありますね。

ところでみなさん、果物の中で、もっともタネの数が多いものは何だと思いますか?

考えてみてください。

⬇︎

⬇︎

⬇︎

⬇︎

地球上には未知のくだものもあると思いますし、そのくだもののサイズによってもタネの数は違ってくるはずですから、かならずこれが正しいということは言えないのですけど、Aさんが調べてみたところによると、こういうデータがあったそうです。

某TV番組で調べたら

1.ドラゴンフルーツ 6043個

2.キウイ 1621個

3.スイカ 879個

4.メロン 728個

5.パパイア 715個

6.イチゴ 511個

このデータによるとダントツでドラゴンフルーツです。

でもいつもいっているように、一つのデータを鵜呑みにしてはいけません、騙されない人になるための第一歩です。

Twitterに近い数字がありました、水戸市植物公園のスタッフが載せています⇨ https://twitter.com/fureai_miya/status/1431876207197384713

それによると

ドラゴンフルーツ1個の中に詰まっている種子の数は、約6380粒。

キウイやスイカなどのデータをいろいろ探して比較してみても、ドラゴンフルーツは圧倒的にタネがたくさん入っているくだものです。

では、それを育てると発芽するのでしょうか?

発芽するとしたら、一個手に入れると6000個くらいのドラゴンフルーツを育てることができるわけです・・・

どうなんでしょう。

ここからは、興味をもったみなさんで調べてみてください。

自由研究はたのしく賢さを育てます。

① 毎日1回の〈いいね〉クリックで「たの研」がもっと元気になる!⬅︎クリック

② たのしい教育を本格的に学ぶ〈たのしい教育メールマガジン-週刊/有料〉を購読しませんか! たのしい教育の実践方法から発想法、映画の章ほか充実した内容です。講座・教材等の割引もあります(紹介サイトが開きます)

③ 応援として〈SNSや口コミ〉でこのサイトを広げていただければ幸いです!

④受講費、教材費、スーパーバイズなどの費用は全て、たくさんの方達へのたのしい教育の普及、ひとり親家庭など困窮した方たちへの支援に利用されています

⑤可能な方は気軽におたより、記事内の予想などを⬇︎

「え、だって指導要領に書いてある通りやらなくてはいけないのじゃない」というかもしれません。

「え、だって指導要領に書いてある通りやらなくてはいけないのじゃない」というかもしれません。

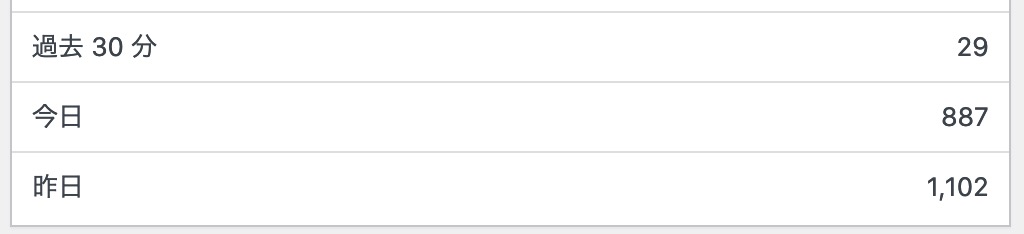

とはいっても、昨日のアクセスが〈1102〉、今日が〈887〉、減ってるではありませんか?

とはいっても、昨日のアクセスが〈1102〉、今日が〈887〉、減ってるではありませんか?