前回紹介したアイスキャンドルの器つまり〈氷の器〉の作り方、〈たの研〉バージョンを紹介します。

メルマガで紹介した写真をショートカットで載せますね。

1.まずコーラなどの大ボトルの下側をカットして水を入れます ※最後の処理のためにタテに1cmくらいハサミで切れ目をいれておきましょう

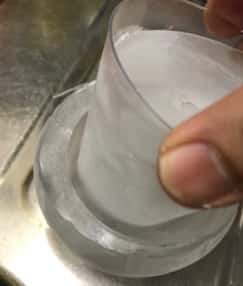

2.小さめのコップに水を入れて、1の中にバランスよくおさめてフリーザーに入れます

⬇︎

3.凍ったら、中のコップを氷ごと取り出します ※抜けない時は軽く水につけましょう

⬇︎

4.はじめにつけておいた切れ目を起点にリンゴの皮をむくように外側をとっていきます(ペンチなどを利用

出来上がりです。

興味のある方は、試してみませんか。

世界に一つだけの、自分だけの氷の容器です。

私ももう一度作ってみたくなりました、今度はキャンドルではなく、そのまま飲み物を入れて味わってみようと思います。

① 毎日1回の〈いいね〉クリックで「たの研」がもっと元気になる!⬅︎応援クリック

② たのしい教育を本格的に学ぶ〈たのしい教育メールマガジン-週刊/有料〉を購読しませんか! たのしい教育の実践方法から発想法、映画の章ほか充実した内容です。講座・教材等の割引もあります(紹介サイトが開きます)

③ 受講費、教材費、スーパーバイズなどの費用は全て、たくさんの方達へのたのしい教育の普及、ひとり親家庭など困窮した方たちへの支援に利用されています

⭐️ 〈SNSや口コミ〉でこのサイトを広げ、たのしい教育活動を応援していただければ幸いです!

④可能な方は気軽におたより、記事内の予想などを⬇︎

「この流れでみると、地球が誕生したのは何月何日でしょう?」というのは知的好奇心をくすぐる問題です、ぜひ子どもたちに出してあげてください。一緒に調べるとたのしさが深まりますよ。

「この流れでみると、地球が誕生したのは何月何日でしょう?」というのは知的好奇心をくすぐる問題です、ぜひ子どもたちに出してあげてください。一緒に調べるとたのしさが深まりますよ。

彼はその小説のはじまりで「地球の歴史」を1日24時間で表現しています、図ではなく言葉の力で。

彼はその小説のはじまりで「地球の歴史」を1日24時間で表現しています、図ではなく言葉の力で。

wikipediaより

wikipediaより