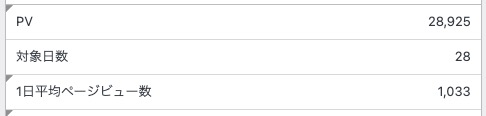

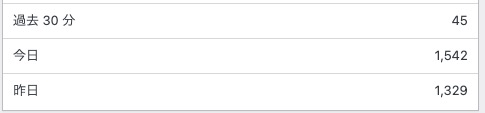

前回〈1日平均1000アクセス突破〉の報告とお礼をしたところ『おめでとう』の声がたくさん届いています、喜んでくれてありがとうございます。今も着々とアクセス数を伸ばしています。ある日突然大量のアクセスがあって平均記録が伸びたのではなく、日々着実に記録を伸ばしています。

アクセス数の伸びは全国のブログランキングにも反映されて、エントリーしている三部門〈生涯学習〉〈教師教育〉〈理科教育〉とも第一位が続いています。

※ブログランキングの投票は記事の最後にある〈応援クリック〉が必要です、気に入った方はぜひ1日ワンクリックお願いいたします

これからも応援よろしくお願いいたします。

※

今回は、学校からの要請で実施する「たのしいものづくり教室」や「たのしい読み語り」の様子をご覧ください、数日前の授業の様子です。

これまで十万人近くにたのしい教育を実施してきた蓄積は、他の団体・組織では真似できないものがあって、どの学校でも圧倒的な満足度です。

まず子どもたちを、たのしい教育の世界に入ってきてもらう工夫もたっぷりです、これは人気の〈フクロウのふくちゃん〉が、こどもたちに語りかけている様子。

たのしい島言葉や、読み語りのあと、その学校の子どもたち向けにセットした『ものづくりセット』を開いて目を輝かせている子どもたちの様子です。

講座などで忙しくしている時は難しいのですけど、そうでなければ調整をしてお受けしています。

特別支援のクラス、不登校の子どもたちへ、地域の子どもたちへなど、いろいろな要望にもお応えしています、気軽にご相談ください⇨こちら

受講費用がかかるのですけど、それらは全て、教材費や保険、いろいろな方達へのたのしい教育の普及、一人親家庭への支援などに利用されます。

① 毎日1回の〈いいね〉クリックで「たの研」がもっと強くなる!⬅︎クリック

② たのしい教育を本格的に学ぶ〈たのしい教育メールマガジン-週刊/有料〉を購読しませんか! たのしい教育の実践方法から発想法、映画の章ほか充実した内容です。講座・教材等の割引もあります(紹介サイトが開きます)

③ 応援として〈SNSや口コミ〉でこのサイトを広げていただければ幸いです!

④受講費、教材費、スーパーバイズなどの費用は全て、たくさんの方達へのたのしい教育の普及、ひとり親家庭など困窮した方たちへの支援に利用されています

⑤可能な方は気軽におたより⬇︎